2021年7月17日、尾瀬ヶ原とその西側に立つ百名山至仏山を歩いてきました、至仏山の標高は2,228m。

至仏山はゴールデンウィーク前の残雪期にしか歩いたことが無く、無雪期の花に溢れた山としての至仏山を歩いたことが無かったのですが……今回念願の夏の至仏山を楽しむことが出来ました!

さて、今回歩いたコースはPEAKS等の雑誌では「尾瀬サーキット」と呼ばれている周回型の登山になります。

鳩待峠を起点にアヤメ平、尾瀬ヶ原、至仏山という形で尾瀬を反時計回りに歩くルートで、コースタイムも長いです。

尾瀬の小屋に泊まり2日で歩く人も多いのですが健脚な方であれば一日で歩き切ることも可能。

朝の静寂に包まれた尾瀬ヶ原を楽しみたいのであれば、尾瀬サーキット1泊2日。

一日でぎゅっと楽しむなら、今回のような日帰り尾瀬サーキットで楽しんでみてください!

尾瀬サーキットの素晴らしい所は景色のバリエーションです、鳩待通りと呼ばれる稜線上のルートには横田代、アヤメ平と複数の高層湿原が現れそのどれもが魅力的な景色を持っています。

アヤメ平と富士見田代からは池塘に反射する逆さ燧ヶ岳などを楽しめます、その後は尾瀬ヶ原に降りて尾瀬の木道を心行くまで楽しみましょう。

山の鼻に戻ってからは至仏山登山を開始し、これまで歩いてきたアヤメ平や尾瀬ヶ原を見下ろしながら鳩待峠に戻ってくる……、という見所満載なルートなんですね。

特にアヤメ平は尾瀬でも屈指のビュースポットなんですけど……ほぼ人が歩いていません!!

高層湿原としては会津駒ヶ岳のような美しさがあるアヤメ平、尾瀬に行くならここは歩いてほしい!と思える場所です。

さて、それでは7月の尾瀬サーキット登山記録……行ってみましょう!

至仏山、尾瀬サーキットの概要

ゴールデンウィークの至仏山周回に関しては下記の記事を参考にしてください。

鳩待通り、横田代の朝の輝き

2021年7月17日午後12時15分、至仏山山頂より燧ヶ岳を望む。

こんにちわ、だっふ……じゃないRedsugarです。

初夏の貴重な晴れ間に念願の夏の尾瀬にやってきました、ニッコウキスゲとバイケイソウが満開に咲く夏山シーズンのど真ん中。多くの人でにぎわう至仏山の山頂から燧ヶ岳を見ています。

さて、本日の記事は「尾瀬サーキット」ということで普通に至仏山を周回するのではなくて尾瀬のビュースポット「アヤメ平」「尾瀬ヶ原」「至仏山」の3つを一日で巡ってしまおうという贅沢なロングコースを歩きます。

至仏山は単体で歩くと午前中のうちに下山してしまう人も多い山。

それはそれで帰り道にいろいろよれて楽しいのかなと思うのですが、交通費を考えたりするともっと山の中にいたいなぁ~と考えるタイプの人もいるのかなと。

今回のコースは一日少しでも長く山の中にいたい僕のような人にお勧めのコースとなっております。

redsugar

redsugar思う存分、たっぷりと歩けるのでゆっくりしていってね!

午前4時40分、戸倉駐車場。

尾瀬の入り口戸倉駐車場に到着したのは午前4時半、駐車場にはまだ空きがある状態ですが徐々に埋まりつつありました。

タクシー乗り場が併設された第一駐車場は280台なので休日の遅い時間だと満車になるようです。

さて、1,000円の乗り合いタクシーチケットを購入したら待機列に並びハイエースの乗り合いタクシーに乗車します。

登山口となる鳩待峠まで乗り合いタクシーに揺られていくのですが、カーブが多い道を登っていくので、事前にご飯をしっかり食べておかないと気持ち悪くなって吐くかもしれません。

前回のGW尾瀬登山の時はグネグネカーブで吐きそうになった。

初夏の尾瀬……、車に乗車してぼけーっと前を見ていたら鳩待峠手前で超渋滞してました。

午前5時10分、鳩待峠駐車場。

戸倉を出発して30分ほどで鳩待峠の休憩所にやってきました、登山者の多くはここから尾瀬ヶ原に降りていくような感じです。

休憩所からは朝焼けで奇麗に山頂部分が染まった至仏山が見えます。

カメラの液晶で拡大してみるけどまだ人は居ないみたいでした。

今日の目的地は至仏山ですが、いったい何時に至仏山に到着するのでしょうか?

午前5時25分、鳩待通りへ向けて出発。

鳩待峠からアヤメ平へ、ここは鳩待通りと地図上でかかれています。

休憩所の裏手にある登山口から入山するのですが、ここを歩く人はほとんどいません……この日も同時間帯に入山したのはテントを背負った山岳部の方々だけでした。

標高差はあまりなく緩やかな登り道を辿りながら木道へと至ります、スタートとしてはとてもやさしい、徐々に体のエンジンをかけていける。

朝日が徐々に天高く登っていくのに合わせて、鳩待通りの森の中にも木漏れ日の影が形成されていきます。

車の音とか、そういうものは一切聞こえることはなく鳥のさえずりと草木の揺れる音だけが聞こえる静かな森の中を進みます。

木道がずーっと続くので歩き心地は最高です!

午前6時15分、横田代。

1時間近く森の中を歩き続けるとパッと視界が開ける瞬間が訪れます、横田代です。

最初に現れる湿原である横田代ですが、隔年でワタスゲが大群生になるそうです、今年は外れでしたが……。

それでも道端にはぽつぽつとワタスゲが咲いていて、朝露がキラキラと煌めく中にフワフワの白い花を揺らしていました。

朝の強烈な日差しが草原の草花を照らします。

Zマウントの強力なゴースト、フレア耐性によりこれまでだったら確実に盛大なフレアが発生していたんですけど見てください、ゴーストが少し出ているだけでクリアな写真がとれました、これ14㎜だけどすごいよね。

横田代を少し進んだところで振り返ってみると目の前に至仏山が、百名山としての風格がちゃんとある威風堂々とした山体です。

こちらは日光方面の主峰日光白根山、関東全域が晴れていた日を待ち続けていたんだけど無事に晴れてよかった。

横田代はワタスゲが少ないもののモウセンゴケは沢山咲いていました。

登山をしているとたくさん見ることが出来る食虫植物。

驚くべきはアレルギーを抑え込む成分があるとかなんとか、ぜんそくの薬として使われてきたこともあるそうな。

アヤメ平と富士見田代、尾瀬のビュースポット

横田代から再び木道に戻りますが、この木道はすぐに終わります。

午前6時50分、アヤメ平到着。

本日の最初の目的地であるアヤメ平にやってきました、来てみて驚いたけど案の定貸し切りです。

アヤメ平は昔の登山ブーム時代に尾瀬一の人気スポットだったらしいのですが、登山ブームによる人の流入により湿原があれてしまったんだとか、現在は木道が通され多数の池塘越しに燧ヶ岳を眺めることが出来る稜線上の湿原となっています。

人が全くいないのがこのアヤメ平の良い所でしょう、ほとんどの登山者は尾瀬ヶ原に降りるためこちらはサーキットを行う人しか基本入山してきません。ハイシーズンでも静かな尾瀬登山をしたいならここはとてもお勧めです。

ワタスゲとニッコウキスゲが咲き乱れる初夏は尾瀬ハイシーズン、朝の人の多さを考えてももっと人がいてもいいんだけど……僕以外は人を見かけないという状況でした。

素晴らしい湿原の景色を独り占めといった感じで、しばらく燧ヶ岳と至仏山の眺望を楽しみます。

昭和30年代の登山ブームにより踏み荒らされ裸になってしまったというアヤメ平、今は植生を戻すために地道な取り組みがなされているようです……、50年以上も前なのに復活しきらないというのは中々深刻。

ちなみにアヤメ平という名前の場所ですがアヤメはありません、キンコウカの葉をアヤメと間違えたんだって。

登山してると場所によっては半世紀前の缶ジュースの空き缶が発掘されたりするもんね。昔はごみを埋めていたっていうけど恐ろしい話です。

肥料用の生ごみポットじゃないんだから……。

アヤメ平に敷かれた木道は長く、燧ヶ岳までつながるような錯覚を覚える、ここは本当に人がいないため尾瀬でも穴場だなと……。

横田代ではワタスゲがそんなに見られなかったのですが、アヤメ平ではワタスゲの群生がちらほら見れました。

大地を埋め尽くすほどのワタスゲ、というほどではないんですけど大規模群生が数か所ありワタスゲを楽しむには十分すぎるほどです。

アヤメ平を渡り富士見田代分岐までやってきました、富士見田代は樹林の中にある巨大な池塘です。

なんで富士見田代っていうかといえばご覧の通り燧ヶ岳がこんな感じに見えるから、姿勢を低くすることで逆さ燧ヶ岳も見れちゃいます。

周辺にはバイケイソウの花が咲いていて、眺望のいい休憩スポットという感じで整備されています。

富士見田代を広角で切り取るとご覧のような景色になっています、針葉樹林帯の中にある見事な円形の泉といった感じです。

ここはアヤメ平と同じくぜひ押さえておきたいビュースポット、休憩用のベンチもあるからここで燧ヶ岳を眺めながら朝食をとるのは贅沢かなと……とにかく人がいなくて静かだしね。

全く人とすれ違わないまま富士見田代を後にした僕は竜宮十字路を目指して尾瀬ヶ原に降りることにしました。

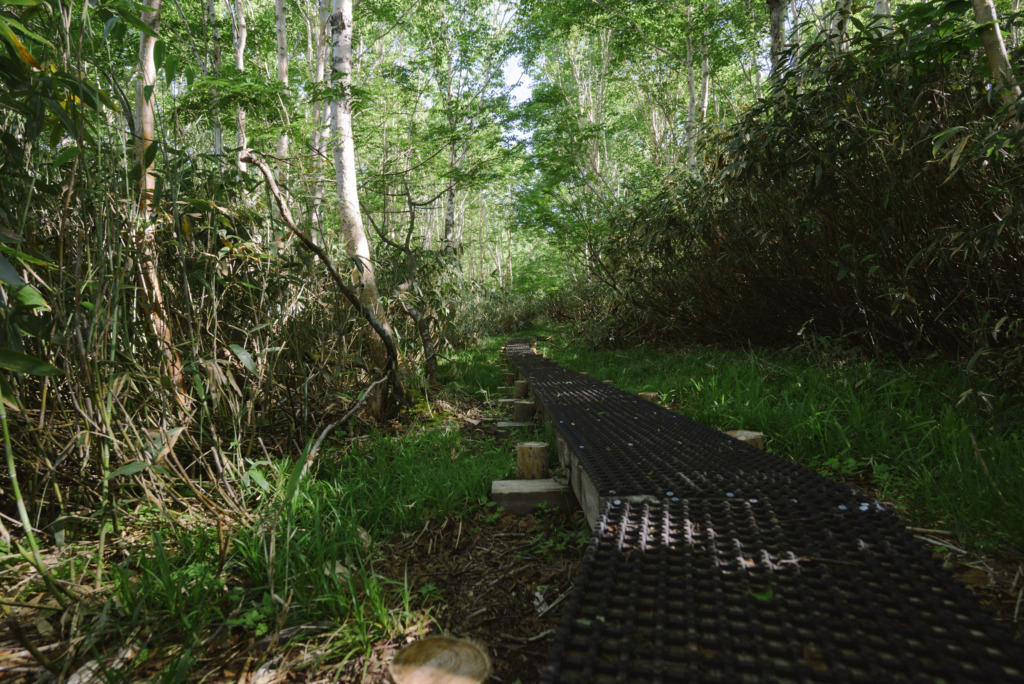

富士見田代からは長沢新道という道が尾瀬ヶ原に伸びていますが、ゴムの滑り止めが敷かれた立派な木道が通された道を進む形になります。

長沢新道は美しい樹林帯が続く道で紅葉の時期なども楽しめそうな場所でした。

長沢新道を一直線に降る階段、新緑の広葉樹の森を降っていきます。

周囲の木々の様子を見るにこの辺は積雪が多いのか、木がカーブを描くように湾曲していますね。

尾瀬の豊かな森で新緑の美しさを堪能、エリア的に積雪が多い所は常緑針葉樹が少なくて森が明るく美しい。

長沢新道を降ってくると木々が徐々に立派になってきます、ブナの巨木などが立ち並ぶエリアに入ってきたら尾瀬ヶ原は近い。

尾瀬ヶ原、木道と行きかう人々

午前8時35分、尾瀬ヶ原へ。

長沢新道を降り続けると鹿よけの柵が現れます、ここから先が尾瀬ヶ原。

尾瀬ヶ原はアヤメやニッコウキスゲが沢山咲くこともあり、シカが入ってくると食い荒らされちゃうからこういう対策が必要なんでしょう。

尾瀬ヶ原まで降りてくると水も豊富で、水芭蕉や蓮のようなものが現れます、水芭蕉のサイズもやや大きいものがあり尾瀬サイズ。

鹿よけの柵は二重になっていて、竜宮十字路の手前にもう一枚、かなり厳重な警戒態勢になってる……。

竜宮十字路付近に到着した時点で時刻は9時近く、山の鼻まで1時間ほどかかるとしたら至仏山山頂は12時を過ぎるだろう。

そんなことを考えると早く進みたいなという焦りが生まれるのですが、身体はすでに歩き続けて3時間以上。

補給が必要だということで今回はエナジージェルを導入しました。

今回は昼食の代わりにフルーツグラノーラの詰め合わせ、エナジージェルで食料の軽量化。エナジージェルは摂取した後ベタベタになるので、専用のごみ袋を別途用意しています。

尾瀬ヶ原に降りると一気に登山客が増えました、ピークタイムは過ぎていると思うんだけど竜宮方面に向かう人々がとても多い。燧ヶ岳の麓を目指して山の鼻からどんどん登山者がやってきます。

尾瀬ヶ原に比べるとアヤメ平は本当に登山者が少ない、なおのこと最初にアヤメ平に行くのはお勧めできるなぁ

尾瀬の川を眺めていると小魚が沢山……、尾瀬ではギンブナ、アブラハヤ、イワナがいるらしいけどその辺の魚の稚魚なのかな?

尾瀬を横切る川を泳ぐ魚たちを眺めたりと尾瀬ヶ原を満喫しながら目の前の至仏山の麓へ向かって進みましょう。

この尾瀬ヶ原なんですが、歩いてみるとかなりの距離があって、すぐに山の鼻に到着するだろうと思っていると痛い目を見ます。

逆方向至仏山、あっちはもっと遠い。

あと裾野が広く尾瀬沼まで少し上らないといけないから至仏山よりも登るのが大変です。

尾瀬の立木や川の中を泳ぐサンショウウオ??らしき生き物を楽しみながら尾瀬ヶ原を歩きます。

限られた時間の中ですが、あたりをきょろきょろと見まわしながら楽しめる景色を最大限接種していく。

山の鼻に近づくと向こうから歩荷さんが歩いてきました、尾瀬らしい景色といえばこの歩荷さんです。

鳩待峠に届けられた物資を山小屋に運んでいくんでしょうね、しかしあの物量の荷物を運ぶ技術は本当にすごいな。

山の鼻は目の前の木道を進んだ先、こんもりと盛り上がった森のさらに奥にあります。

歩けど歩けど到着しないんだよね……。

尾瀬ヶ原はゆっくりと歩いて景色を楽しむ場所でもあるので、焦っても仕方がありません。

ここはいい景色が沢山ある、山の鼻側に来るとアヤメが咲いているし池塘も多くビュースポットのような場所が多いのです。

特に写真三枚目の池塘越しの燧ヶ岳とかは尾瀬ヶ原では好きな景色。

以前歩いたときも同じポジションから燧ヶ岳を眺めたなぁ……。

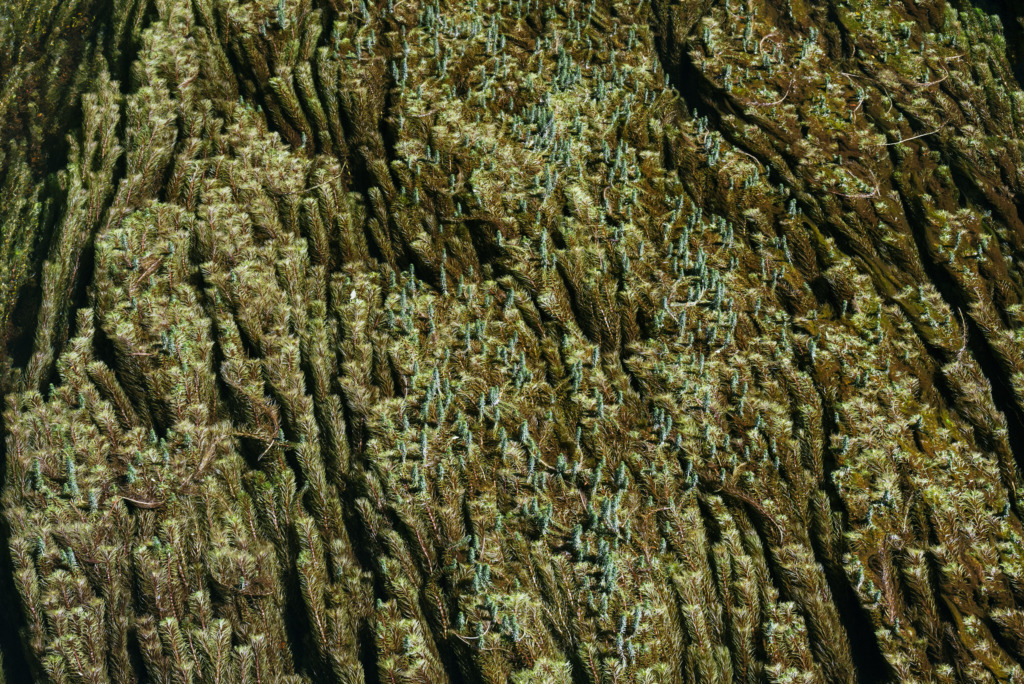

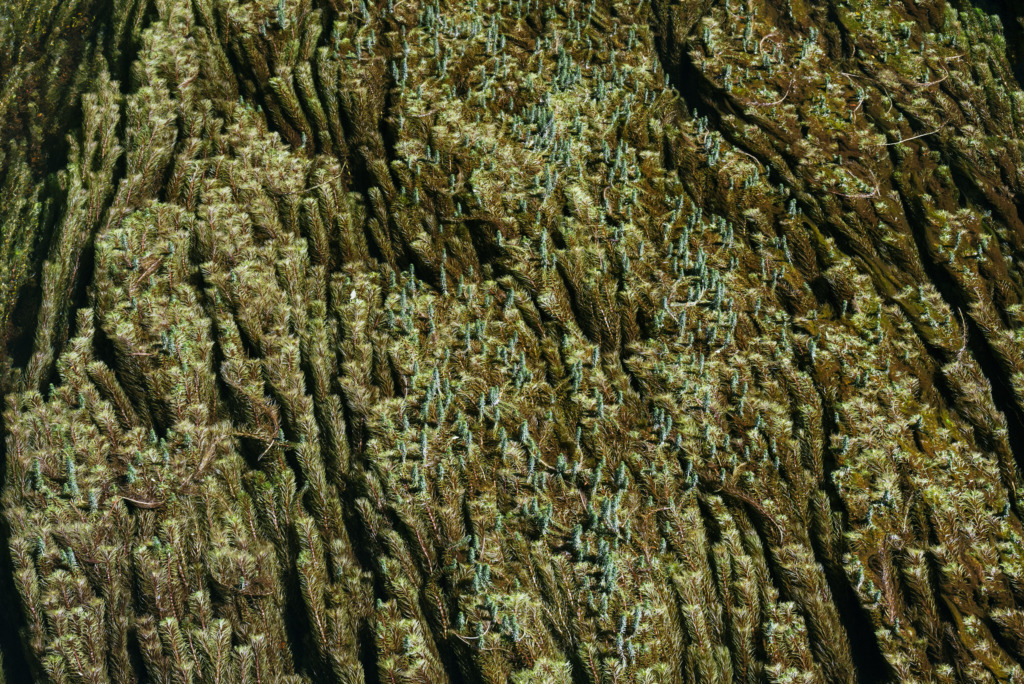

川を眺めると杉の木の枝みたいな草が揺れています、これはスギナモという水草。

スギナに似ているから名前が付けられたけど見た目が似ているだけで全く別の種らしい、国内での南限は長野県須坂市だとか。

時折湖畔にぽつりと立ち尽くすカバノキを見かけることがあります、紅葉の時期とか背景の木々と色が違う感じになったりするときれいなんだろうなぁ……。

午前9時50分、山の鼻ビジターセンター到着。

竜宮に到着してから1時間以上かかりましたが山の鼻に到着、焦りながらものんびり歩いたのでコースタイム通りでした。

山の鼻はほぼ町と変わらないというか、何でも売ってると言えるくらい物資が豊かな場所です。

ソフトクリームは売ってるし、お酒は飲めるしランチも食べれるし……上高地と同じく夢のレジャーランドと思ってほしい。

登山を始めて間もないころに登った至仏山、積雪期だったこともあり登山バッジは買えるわけもなく……ということで登山バッジとポカリスエットを購入し昼食タイム。

行動食をひたすら食べるだけなので昼食といわれると首をかしげるけども……。

午前10時5分、至仏山登山開始。

昼食と水分補給を終えたら至仏山へ出発します。

山の鼻から至仏山は一直線に木道が伸びているので迷うことはないでしょう、自然学習で使われるような湿原を越えると至仏山下部の樹林帯に入っていきます。

至仏山、遥かなる尾瀬を見下ろす山

至仏山の樹林帯に入ると階段が整備された登山道になるわけなんだが……、足元を見てもらえればわかるようにこの時期は水没していることが多いと思ってもらえると嬉しい。

尾瀬周辺エリアの初夏は梅雨時なこともありほぼ毎日雨が降ります、登山道が水の通り道になることもざら。

つまり防水性のゴアテックスブーツがいる、スニーカーは前半で浸水する。

至仏山自体は登りはそんなに大したことない山です、コースタイムは少し長めに書かれているというか……あまり登山をしない方も含めた平均値的に書かれているんじゃないかな?

標高差で言うと山の鼻が1400m付近で至仏山山頂が2,200m後半なので800mくらい登るだけです。

ちなみに樹林帯はすぐに森林限界を向かいます、これまで歩いてきた尾瀬ヶ原も上から見ると小さく見えるものよ。

ひたすら階段を上る、至仏山の整備具合は半端ない……膝にきますね。

階段の合間に蛇紋岩のテラスみたいなところが何か所かありますが、こことかは自撮りをしたりするのにいいんじゃないかな、尾瀬ヶ原を奇麗に見下ろすことが出来るし、木々や岩の道もバランスが良いです。

ちなみにこの辺、蛇紋岩がメインです。

至仏山は蛇紋岩が多いことと登山者が非常に多いことから登山道中の岩場は一部「磨かれたようにツルツル」です。

上部に行けば行くほど蛇紋岩露出視点が多い、場所によっては乾燥していてもツルツルなのでご注意ください。

大分上部まで登ってきましたが、ここまで来ると休憩場所も少ないし尾瀬ヶ原が大分遠くになってしまいました。

ちなみにこの蛇紋岩、2016年に日本地質学会により「岩手県の岩石」に指定されたそうです。県の花はよく聞くんだけど、県の岩石は初めて聞いた。

至仏山上部から眺める尾瀬ヶ原はそんなに広くは見えないでしょう?

でもこの尾瀬ヶ原の真ん中くらいから、建物が見える山の鼻まで1時間以上かかったんですよ。

午後12時5分、至仏山山頂到着。

至仏山の山頂直下はひたすら階段です、膝が鍛えられます。

山頂に到着するとすごい数の登山者であふれかえっていて驚きました、一応鳩待峠から登ってくることもできるから、両方からの登山者が山頂で合わさるって感じなのかな。

残雪期に来た際は広い印象があったのですが、無雪期だと樹木がある関係上そんなに広くないです。

人が多いので早く退散したいんだけど、せっかく無雪期の至仏山の山頂に着いたので行動食を軽くいただくことにしました。

久々にドライマンゴーの登場です、ちょっと手がべたつくけどおいしいので個人的にはパインよりもマンゴーがお勧め。

山頂を喜ぶダッフィー達ですが、その奥ではおびただしい数のトンボがブヨを求めて飛び交います。

夏のハンターよ、憎きブヨを食べつくしてくれ!!

登っている間はそこまでトンボを見ることはなかったんですけど……山頂はトンボ大発生で驚きました。

至仏山山頂以外ではほとんど見なかったのがまた不思議。

さて、至仏山の山頂からですが谷川岳や巻機山といった山々を拝むことが可能です。

こちらは谷川岳方面ですかね、双耳峰が特徴的な山が見える……。

帰り道は谷川岳や上州武尊といった山々を眺めながら下山することとなります。今朝のアヤメ平からは日光白根山が良く見えたのですが、今度は全く反対の西側の景色を楽しんで帰ります。

至仏山の山頂から小至仏山までは蛇紋岩が露出したごつごつとした登山道を歩きます。

この稜線は結構雰囲気が独特で、似ているのは早池峰山とかかなぁ……?

岩の質がアルプスとかとは全く違うので景観も全然違うんですよ。

至仏山の蛇紋岩といえばこの山頂直下の突き出した塊らしいです、確かにこれはかっこいい岩だわ。

至仏山から鳩待峠への下山はまず目の前の小至仏山を目指します、気持ちのよさそうな稜線でしょう?

画面左の小至仏山、その右が笠ヶ岳で最奥が上州武尊です。

尾瀬笠ヶ岳は池塘も多くて片藤沼からは至仏山と燧ヶ岳が並んで見えるというので行ってみたいんだけど道が中々……。

谷川方面、平ヶ岳方面等とにかく山に囲まれた尾瀬。小至仏山までの稜線歩きは新潟県側の山深い景色を存分に楽しめる。

そして何よりも稜線歩きが楽しいというか、絵になる稜線をしているので行きかう人々を見ていると夏っぽさが満点な景色を満腹になるほど拝むことが出来る。

小至仏山が近づいてきました、見た目よりもアップダウンは無いです、近づいてわかるけどすごい立派な形してるよねこの山。

小至仏山から至仏山を振り返るといい稜線です、この稜線から尾瀬ヶ原を眺めたほうが雰囲気はいいかもしれない。

それくらいいい景色がここには詰まっています、人も山頂に比べると少ないしね。

小至仏山山頂から北を見下ろすと雄大な風景が広がっていました、ほとんど町が見えないからどこまでも山が続くような錯覚を覚える……、この山深い景色は見ていて癒されるものがあります。

午後になり雲が増えてきたのか、至仏山山頂に雲の影が落ち始めました。

これを見ると今日の工程が神がかっていたなと……、アヤメ平から尾瀬ヶ原、そしてこの山頂まで太陽の光を存分に浴び続けて来れました。

至仏山の山頂も立派な大理石の碑が建てられていましたが、小至仏山にもあるんですねこれが。

小至仏山を後にすると鳩待峠へ一直線に降りるのみ、この先はアップダウンがありません。

逆を言うと鳩待峠から至仏山のピストンは登り続けるのでそれはそれで大変そう。

至仏山の鳩待峠側に入るとそれまであまり咲いていなかった花々が僕を出迎えてくれました。

今年は6月の間に高山植物をそんなに楽しむことができなかったのですが、ここにきてハクサンイチゲ、チングルマやキンバイソウっぽいものと高山植物の定番ともいえる花々が木道脇を彩るように咲き始めました。

最後の最後で楽しませてくれるじゃないの……、これが花の百名山至仏山か……!

夏山を始めるにあたってやっぱりチングルマやハクサンイチゲは見たいですよね、鳩待峠側のコースはこれに限らずワタスゲの大群生もやってきます、周回コースの最後まで飽きさせない演出です。

もちろんバイケイソウも、初夏の花は大体ここで見れるんじゃないかな……。

ヒメサユリ以外のメジャーな花はここで見れたと思う。

午後1時40分、オヤマ沢田代。

そして待っていましたワタスゲ大群生、鳩待峠から至仏山に至る道中にあるオヤマ沢田代なのですが大当たり。

今年はこちらの湿原のワタスゲが当たり年ということでもう所せましとワタスゲが咲き乱れていました。

圧倒的なワタスゲのボリュームしばらく立ち止まってしまいました、植生の再生を頑張っているからできることなんでしょうね。

ワタスゲの湿原を越えると目の前に鳩待通りを見下ろすようなポイントまでやってきます、本日歩いたポイントを一望できて「あー、今日も一日歩いたなぁ……」という気持ちにさせてくれる。

尾瀬サーキットを一日で歩くと本当に満足度が高くて良い、後半は下りのみなので足への負担も少ないし。

午後2時30分、鳩待峠下山完了。

一日の足取りを思い返しながらズカズカと下山を進めているとほどなくして鳩待峠の休憩所が見えてきました、心の底から楽しかった……満足感が気持ちいいという登山でした!

楽しいスポットが溢れすぎているから尾瀬はいいよね。

鳩待峠休憩所はこの世の楽園といっていいくらい物資が豊富です、下山したらソフトクリームを食べたいのは人の常ですが……、炭酸飲料としてノンアルコールビールが置いてありました、これは頼まざるを得ません。

ソフトクリームを豪快に口にほおばり、それをキンキンに冷えたノンアルで流し込む……、きわめて悪魔的かつ犯罪的な美味しさです、今なら藤竜也の気持ちがわかるかもしれない。

あぁああーーっ!!うめぇ……っ!!キンッキンに冷えてやがる……ッ!!

キンキンに冷えたノンアルでテンション最高潮となり十分気持ちよくなった後は戸倉駐車場併設の温泉で汗を流します。

ここのお風呂は普通というか、銭湯っていう感じ。ただ……ビジターセンターがあるんですけどそこの職員さんがフレンドリーでとっても面白いです。

あのー、湿原って田代っていうじゃないですか、あれ何で田代っていうんですか??

ほう!すごい良い所に気が付きましたねー!!それはですね……僕も知らないんです!!

ズコーっ!

いや、知らないんかい!!という感じでひとしきり会話を進め、職員さんの檜枝岐村お勧めのお宿の話などで盛り上がった後、片品村のラーメン屋で小腹を満たして帰路へ……、片品村は焼肉とか食べることが多かったんだけど、なぜか一人だとラーメン食べてしまうよね、辛みそラーメン非常においしかったです。

そして待ってました、帰り道に購入したのは片品村のそばと群馬県名物下仁田ねぎラー油です、ラー油はご飯にかけて食べる系の定番ですね。

こちらそばに関しては依然購入した水上高原そばが乾麺そばでは滅茶苦茶おいしい部類だったので非常に期待していました。

帰宅後意気揚々とゆでて食べてみましたがこちらも定番という感じの手堅いお味、雰囲気的には長野で購入した戸隠そばに似てるかな?ザ・スタンダードという感じの風味でした。

癖がないので延々食べていられるタイプのそばでしたね、夏につめたーい麺つゆでするするすすりたいところです。

そばの香りはそこまで強くないというか、癖が強くない感じ、曲者系そばとは違い本当に素直なそばでした。

人生最高の山は続く~♪

コメント

コメント一覧 (2件)

こんにちは。

素晴らしいタイミングでの尾瀬で羨ましいです。

アヤメ平、素晴らしい場所ですね。

以前尾瀬ヶ原や至仏山は歩きましたが、今度はアヤメ平にも足を運んでみたいです。

ろっぴ様

紅葉か新緑の時期に歩きたいと願っていて、ようやく至仏山を新緑時期に歩くことが出来ました。

アヤメ平は最初はあまり期待していなかったのですが、調べれば調べるほど面白そうな場所で……

尾瀬はこれ以外にもまだ眠っているスポットがありそうなので、歩いてみたいと思います!