2022年8月19日、北アルプス立山エリアの玄関口「扇沢駅」から登ることが出来る日本二百名山「針ノ木岳」を登ってきました。標高2,821mで眼下に黒部湖、目の前に立山連峰の素晴らしいパノラマを楽しむことが出来る山です。

稜線部をぐるりと回る針ノ木サーキットと呼ばれる周回縦走で楽しんだりもできる名山。

しかし、その登りは針ノ木雪渓と呼ばれる中々デンジャラスな雪渓歩きもあって歩き応えたっぷり。

7月から8月にかけては針ノ木雪渓を登った先、蓮華岳山頂にはコマクサの大群生が見れるといいます。

今回は8月中旬という夏山シーズンではちょっと後半、針ノ木岳の全盛期を雪渓がバリバリ残っていて蓮華岳にコマクサが大群生している時期というならば、少しそれを逃してしまった時期に歩いたのですが、それでも素晴らしい眺望と山歩きを楽しむことが出来ました。

北アルプスの山にあって日帰りで楽しめる貴重な一座でもある針ノ木岳。

眼前に立山の大パノラマ、遠く槍ヶ岳まで見渡す眺望、登ってしまえば雲上の天国といえる嫋やかな稜線広がる蓮華岳、1日でアルプスを凝縮した日帰り登山の始まりです。

redsugar

redsugar立山大パノラマは登山をやっているなら一度は目にしていいんじゃない?と思える景色でした。

針ノ木岳、蓮華岳日帰り登山の概要

扇沢駅から8月の針ノ木雪渓へ

2022年8月19日午前3時15分、上里SA。

おはようございます、Redsugarでございます。埼玉県民には優しい北アルプス後立山エリア登山の時間がやってきました。上信越自動車道を利用したほうがアクセスが良い北アルプス北部エリアは関越が近い民にとってはアルプスの中でも救いのエリアです。

というわけで上里SAで毎度のごとく夜食をいただきましてやってきました扇沢駅、午前5時40分くらいに到着しました!!

埼玉県を抜けて大体2時間半くらいで扇沢駅、毎度のことながら自走すると遠いが、音楽を聴いたりラジオを聞いたりしてデトックスできる癒しの時間でもある。

午前5時55分、扇沢駅出発。

立山に行く登山者たちが準備を開始するくらいの時間に数人の登山者が扇沢を後にしていきます。そのほとんどは針ノ木岳登山というわけです。みんな針ノ木自然遊歩道と書かれた看板の奥へ吸い込まれていく。

Redsugarもようやく白馬雪渓よりも大変といわれる針ノ木雪渓にチャレンジということですが……雪渓残ってるんでしょうか?

今回は針ノ木雪渓を登るためにチェーンスパイクをしっかり用意してきました、日帰りということで軽量装備でやってきたが……どうなるんだろう?事前の登山記録だとまだ雪渓は残っていたんだけど。

8月のお盆が終わり、日本列島は台風シーズンとなりました。

梅雨明け10日は太平洋高気圧が日本列島を覆ってくれて、気候が安定することが多いのですが。

そのあとにやってくる低気圧、それによる雨を越えた後は空気が攪拌されて天気は周期的な変化を見せるようになる……らしいが、本日の天気はどうなることやら?

夏時期はヤマテンを見ていても、高山エリアは雨が降ったりガスがかかったりするから油断できない。

扇沢付近から針ノ木岳の山頂みたいなものは実は見えていて、最初からゴールが見えているが故の辛い登りが待っています。

針ノ木雪渓下部、大沢小屋に向かうまでは清流滴るアルプスの恵みを感じる景色の中を進みます。

これが意外に長い、扇沢から思いのほか歩いて大沢小屋に到着した。

道中はピンテがしっかり、小屋の人が整備されているから登れる山だなぁと思う。

登山道わきの藪とか背丈くらいの草がボーボーに生い茂っているから、人の手なしで雪渓にはたどり着けないなぁと思わされる。小屋の人たち本当にありがとう……。

午前7時00分、大沢小屋。

扇沢駅から1時間ほどで大沢小屋に到着したときに気が付きました、気が付いてしまったんです……。

はぁはぁはぁ……めっちゃ暑い、汗出るな。……あれ??手ぬぐいわすれてる??!

8月19日の早朝といえども、山の中といえども暑いは暑い!!ていうか湿気が高くて気温低くても全然暑い!!

というわけで夏山で汗をぬぐう布の類は必須品なのですが、なんということでしょう……忘れた。

しかし山の神は僕を見捨てることはなかった、大沢小屋の入り口にでかでかと飾られた手ぬぐい、もはや値段なんて1,500円くらいなら喜んで払う!!というわけで威勢よく購入、その場で装着。

ここで 装備 していくかい?

後で調べたら実は人気の大沢小屋手ぬぐいを装着したRedsugar。汗をぬぐえる幸せを噛み締めたからなのか、気持ちよく登り路を歩いて雪渓出合に向かうことが出来ました。いやぁ、手ぬぐいは偉大です。

レア手ぬぐいというか、なかなか訪れることが出来ない小屋の手ぬぐいは買ってしまうな。

大沢小屋から少し歩くと針ノ木雪渓から流れる雪解け水が作り出す結構でかい川とぶち当たります。

ここの橋ですが、よく流されるって聞くけど……その度に大沢小屋や針ノ木小屋の方が直してくれているらしい、小屋番さんありがとうね。

この橋を渡ったら本格的な針ノ木雪渓突入となります。下を流れる針ノ木の雪解け水を越えていざ北アルプスの稜線へ!

雪のない針ノ木雪渓、夏道を登れ!

スッと橋を渡って対岸に渡り、砂利まみれの夏道を延々と登り続けることになったんだが……。

雪渓ってどっからスタートなんじゃ?

この写真撮影時点、雪渓のスタート地点が奥にあるものだと思い込み、視界の先にある雪渓尻を目指して歩いていたが……実は。

あれが……雪渓のスタート地点だよな??

針ノ木雪渓の話を聞くにすごい斜度だとか、針ノ木雪渓の登りは早いとか、下から一気に突き上げるとか聞いていたんだけども一向に雪渓が見つからない。目指す視界の奥に雪の塊が見えるが、虫食いみたいな穴が開いているようにも見える。不安になりながら、ピンテが置いてある道をたどって登っていくしかない。

雪がない夏道状態の針ノ木の谷ですが……巨岩がうようよと鎮座していてこれはこれで迫力がある。

針ノ木の主ともいえるような蛙岩みたいなやつとたくさん出会うことが出来ました。

雪渓はもう溶けちまって中盤以降しか残ってないんだろうなぁ……。それを表すかのように夏道を指し示すペンキがもういたるところに施されています。

針ノ木雪渓は夏が始まると急速にその姿を消していくので、小屋番の方は日夜登山道整備に明け暮れているイメージがある。SNSもまめに登山道の情報を載せているんだけど、それだけ変化の大きい道なんだろうなと。

そりゃ毎年形が変わるような道だもんなぁ……。

雪渓の左岸に露出した夏道を上り詰めていくとようやく雪の上を歩く登山者の影を発見。ついに雪渓スタートだ!ようやく雪の上を歩ける!!とテンションが上がったのですが、この喜びは一瞬で打ち砕かれることになりました。

雪渓へと近づいていくんだけども、足元の小石の積み重なりようがわかるだろうか?

滅茶苦茶足元が安定していないというか、ふわっふわで上り坂ですら少しズルルッと足がずり下がる感じ。

雪渓ルートの夏道ってマジでつらいなと思わされる。

雪渓を見下ろすと登山者のことなんて知らないよなんて言う顔の大穴が至る所に空いていた。

人間様の都合なんてみじんも関係ない雪解け、季節の進行を目の前にして登山はそういう自然相手の冒険の一つだよなぁと思わされる。あんなのに落ちたら多分……おー怖い怖い。

ここから雪渓だと思っていた場所だが、距離を詰めていくうちに「ただの雪渓横断」ということが分かって心底がっかりした。この地点でRedsugarは理解する。

8月になると……針ノ木雪渓はもはや雪渓を登れるような状況じゃなくなる!!

調べていくうちに薄々理解はしていたんだけど、やってくるまで「いうても少しくらい雪は残ってるでしょ、ガハハ」みたいな感じだったのだが、現実は無残。温暖化著しい地球さんの力で雪渓はスッカスカな状況だった。

歩くかい?どうなっても知らないぜ?みたいな顔した大穴が雪渓の下にこんにちわしているあまりにも恐ろしい景色を眺めながら、針ノ木雪渓夏道というつらい道を登る羽目になってしまった。

高巻きとかすげー多くて疲れるぞこの道……

午前8時50分、最終水場。

雪のない針ノ木雪渓を登り始めて約2時間ほどでようやく最終水場に到着した。雪渓を登ることが出来れば快速登山を楽しめただろうに……と思うが仕方がない。

雪のない針ノ木雪渓は夏道という名の、結構ザレザレしてるし高巻きで鎖とか握ったりする中々つらい道を歩くことになり結構神経を使ったということだけをお伝えしたい。

いやー……結構大変な道でびっくりしました。

最終水場を越えるともはや雪の姿など見かけることはなくなってしまった。冬の名残を伝える雪は酷暑の光という地球と太陽のコラボレーションで発生する熱の大魔法によって儚い妖精のように空気中へ昇華し霧散してしまったのだ。

あとに残されたのは砂地のつづら折りの山道である。でかい岩は全部下に転がっていったので、山の稜線近くの斜面は砂地が露出したような荒地になっている。もちろん歩きづらい。

ものすごい速度で登っていく小屋番さんや、雪渓があると思って針ノ木岳へなめてかかった僕のような登山者が予想外の夏道に汗水たらして登る……そんな景色が続く針ノ木雪渓の登り道だった。

8月に上った身からすると、次回は7月の最盛期にやってきますと高らかに宣言したくなった。

午前9時30分、針ノ木小屋。

針ノ木岳と蓮華岳の真ん中にある北アルプスでも屈指の魅力的なテント場がある「針ノ木小屋」に到着。

この小屋の素晴らしい所は「エビスビール」を置いているところと、先着順に通される開放的な見晴らしがGOODなテント場でしょう。日帰りじゃなければ絶対に飲んでいたと思うエビスビールですが、ジョッキに並々と注がれているあの光景はもはやショッキング。山なのに良いんですか……?そんなに飲んでいいんですか!!?と聞き返したくなるような素晴らしい感動体験を提供しています。

酒のことでテンションが上がったが、23年時点でも夏場にテント場を予約しないで登れるということでとても貴重な場所だったと思う。家庭的な事情で長期的な計画を立てれない自分のような人間にとっては救いのような小屋の一つだった。

蓮華岳、最高に気持ちがいい白の稜線

針ノ木小屋はあとでまた来る、2回くらい……。なので先に山に行くんだ!ということで蓮華岳に向かいます。

小屋の目の前にある分岐路を東に、結構な急登を越えて向かうのが蓮華岳。

見返すと山々の向こうに槍ヶ岳が見えるよ。

少し北に目を向ければ鹿島槍ヶ岳、それと白馬岳が見える。全部つながっているから歩いていくことはできるんだけど、扇沢から朝日岳を目指して…その後は蓮華温泉へ下山すると考えると6日くらいかかるだろうか?

蓮華岳を目指して足を進めていくと、白く明るい小石が敷き詰められた稜線地帯へと躍り出る。

地面にしがみつくようにハイマツが点在するその場所からは、西側の稜線の奥に剱岳を見ることが出来た。

蓮華岳山頂までは片道50分という記載になっており、距離的には短いが意外に登り続けるため時間がかかる。

目の前に見えるピークが山頂だと勘違いしてしまうが、実際は写真のピークを越えてからもまだまだ先がある。

蓮華岳を形作るのは爺ヶ岳噴火で形成された輝石安山岩を中心に流紋岩やデイサイトで出来ているんだって、比較的白く細かい形状の石によってその稜線は作られているのが特徴。

針ノ木小屋から最初のピークを越えると嫋やかな稜線が姿を現し、フリーハンドで書いたような登山道が山頂に向かって走っていく。この稜線の雰囲気は最高という意外に形容し難い、登山道わきにはチングルマの穂が咲き乱れ、風でそよそよと揺れている。

蓮華岳から南側、七倉岳や北葛岳という北アルプスの中でもかなりマニアックなエリアに向かう道が目の前に。

船窪小屋は一度泊まってみたい小屋なんですけど、他のプランが優先されてしまう……。

針ノ木岳方面を振り返ると真っ白な稜線をずーっと辿った先にピョコンと突き出た山がありますね、あれが針ノ木岳です。

こう見ると途中で小屋までググッと降るなんて想像できないな。

午前10時15分、蓮華岳山頂。

周りの山々の景色や、足元に積み重なる白い石を眺めながら歩き続けてようやく蓮華岳山頂へ到着。蓮華岳名物のコマクサですが……辛うじて咲いてたけどほぼ終わっていたので今回は見なかったこととします。

次回!!次回7月に登ったら見るから!!!

蓮華岳から北東の方角を見ると長野側から雲が上がってくるのが良くわかる。

東尾根にも道があるように見えるが、バリエーション扱いというかBC用の記録しか見当たらなかった。夏に登っているものは藪をかき分けていたので、夏季登山用ではない……と思う。

上から見ると山と山の合間に作られたわずかな平地に田畑を作りそこに住むという景色が良くわかる。山一つ越えたらそこは別の国だったんだろうなぁ……。

蓮華岳山頂の景色を楽しんだら本日のメインイベント「針ノ木岳」へ向かう登山と行きましょう。ここまでだいぶいい景色を楽しんだのですが、これは本日の前半戦に過ぎないというのが驚き。

蓮華岳山頂まで上がって気が付いたけど、立山と剱岳の一連の立山連峰の流れが素晴らしい。後立山から見る立山の眺めという観点では針ノ木岳エリアが一番いいなぁ……。

鹿島槍まで行くと結構遠く感じるけど、この針ノ木岳周辺から見る眺めはかなり山を近くに感じれて良かったですよ。

「今日は針ノ木サーキット日帰りをやるんです!」と息巻いたランナーが針ノ木岳へ向かって走り去っていくのを送り出す。Redsugar自体は「わたしゃゆっくりでいいです……」という感じで針ノ木岳登山を開始。

蓮華岳山頂から船窪小屋を目指すのであろう登山者が北葛岳を目指して斜面をジグザグに降りてゆく……。

針ノ木サーキットじゃなくて、船窪小屋から種池目指して歩けばいいのか!と思うRedsugar

やるなら七倉ダム→船窪小屋→蓮華岳→針ノ木小屋→爺ヶ岳→扇沢かなぁ…2泊3日。これは確かに良いかも。

針ノ木岳を目指して稜線を引き返す、針ノ木蓮華において最も楽しい区間はどこですかと聞かれれば「ここ」です。

稜線の眺望がばっちり、道はやや下り坂で歩きやすく気持ちのいい稜線漫歩を楽しめます。

遠くに見える裏銀座の山々や槍ヶ岳の眺望を楽しみながらの漫遊。

写真に写るハイマツと白砂利の広場を越えると針ノ木小屋まで一気に下り、蓮華岳のお楽しみ稜線は終わりです。

針ノ木岳と蓮華岳、個人的には蓮華岳の稜線のほうが推せるなぁと思う一幕でした。

針ノ木岳、黒部ダムと立山の大パノラマ

針ノ木小屋と針ノ木岳を眺める位置で自撮りをしながらRedsugarは次のことを考えていた。

「針ノ木岳は……蓮華岳みたいな気持ちの良い稜線が無い」と。

素晴らしい景色ですが、どうやらガツッと登ってピークにたどり着くのが針ノ木岳らしい。

針ノ木小屋のテントスペースは上から見てもかなり少なく見えるので、先着順とはいっても最盛期には手に汗握る展開になりそうだ。

午前11時45分、針ノ木小屋。

正午近くともなればこの日の行動を終えて、テントや小屋で優雅に過ごす人も出てくるのが登山というもの。針ノ木岳へ向かうために喉を潤していると、目の前のパーティーがエビスビールで酒盛りを開始していた。

正午前から酒盛り、休日の解放感をここまで感じさせる光景があるだろうか?俺も正直ビール飲んで畳でうとうとしながら外の雲を眺めてボケーッとしたい、そんな欲望が0.5秒の間に脳内に駆け巡りました。

その後、エビスビールを飲む方々と目が合って軽く会釈、現実へと引き戻された。そうだった……、俺は針ノ木岳を登りに来たんだ。

エビスビールではなく、可憐な花を愛でて山頂を目指します。

針ノ木岳への登りは予想よりも穏やかで、道中チングルマの大群生などが疲れを癒してくれます。

登っていくと山に埋もれた高瀬ダムがトリックアートみたいな景色を作り出していました。

午後12時50分、針ノ木岳。

蓮華岳でかなり時間を消費したこともあり、針ノ木岳山頂には午後1時付近の到着。

この日は天候がすごく安定していて、最後まで山頂に雲がかかることが無く素晴らしい一日となりました。

針ノ木岳からの景色は蓮華岳に負けず劣らず、というか立山方面の景色に関しては針ノ木岳が圧倒的です。

眼下に見える黒部湖、そこから一気に立ち上がる立山の景色は迫力があります。黒部湖は人が作った景色なので色々考えれることはあるが、目の前の景色自体の迫力は確かにある。

また、スバリ岳へと続く針ノ木サーキットの稜線もワクワクする稜線が続いていました。

ダムができる前の姿を想像すると、立山は南アルプスの山々のような大きな姿だったのだろうか?

大自然と形容しつつも目の前の景色は人の手によって姿形が変わってしまった景色と思うと不思議な感覚になる。

こうして俯瞰して遠くから見ると、自然の中に都市の楔が食い込んでいるようにも見えた。

針ノ木岳からみる立山は本当に立派。どっしりとした台形の形は安心感がある。

目を凝らしてみていると……ロープウェイの駅がちゃんと見えた。室堂へアクセスするときあそこを使ったんだなぁ。

針ノ木岳から楽しめる大パノラマですが、メインは立山方面の景色。

雪のない雪渓を登ってきた方々が談笑しながら山の上の非日常を楽しんでいました。

立山に迫りくる雲を眺めながら談笑するパーティーからは「これぞ夏山」という雰囲気をビンビンに感じる。

午後1時30分、針ノ木岳出発。

スバリ岳から種池山荘へと続く稜線、楽しそうだが縦走で訪れたときの楽しみにしておこう……。

今回は想定外の「夏道露出の雪渓」を戻らなくてはいけないことを考えると、もう急いで下山しないといけないくらいです。

しまった……、長居しすぎた。

針ノ木岳から降りるのが名残惜しい、そんな気持ちのせいでしょうか、ずいぶんとゆっくりと降りました。

写真で見ると急ですが、実際に歩くととても歩きやすい道が続いていた針ノ木岳、蓮華岳と合わせてすごいいい山でした。

午後2時25分、針ノ木小屋。

分岐点に来ましたが、全身からメッセージが発せられているのに気が付きました。

この夏道降るのはマジで大変だぞ……。

そうなんだよなぁ……、ここ降りるの大変だし長いと思うんだよなぁ。

しかし、今日中にさいたまのお家に帰らなければいけないんだから、そんなことばかり言ってられません

やる気元気を振り絞って下山を開始。山頂直下の崩落地みたいな砂地を降りて、ひどく急な斜面を見つめながら着々と標高を落としていきました。転がり落ちたらもう止まらない、そんな道なので集中力は最大です。

トラバース地点にたどり着くころには日が傾き、針ノ木雪渓の谷間には影がかかり始めていました。

雪渓下部に空いた大穴が奥からざぁざぁと不安になる音を鳴らして登山者をじっと見ています。

午後の陽が傾くにつれて不安な気持ちが頭の中のヤマノケたちを呼び覚ますようでした。

ストックを最大限に使って、できうる限りの速度で頑張って降りていく針ノ木夏道……大変だった。

午後4時15分、大沢小屋。

下山を開始して2時間ほどで大沢小屋へ到着しひと段落、ここまで来たら転んだらハイお終いな場所はなくなります。

後は車道と登山道が交互に入り混じった道を降りていくだけ。森の中は暗いので車道を歩いていくと、黒部ダムで仕事をしていただろう人々の車の往来が……人がいることに安堵する自分がいました。

午後5時5分、扇沢駅。

大沢小屋から扇沢駅まではやっぱり長く、扇沢駅に到着するころには夕方になっていました。さすがに駐車場は車もまばら、観光客も全然居ない静かな扇沢駅で靴を洗い、破砕帯の美味しい水を少し味わいます。

一日を思い返すと本当に長かった……、合計で11時間も山の中で動き回っていたかと思うと、久々にガッツリ歩いたなという満足感が沸き上がってきました。

蓮華岳の稜線で盛り上がっていたあの時間が昨日のように思える……。

下山後は扇沢から最寄りの上原(わっぱら)の湯へとやってきました。地元民が行くと聞く温泉で露天風呂などはありません。牛乳は松田牛乳が置いてあって満足度120%なので牛乳とコーヒー牛乳両方飲んでしまいました。

座敷の休憩所があって、そこで疲れた体を癒すようにぐでーんと横になったりすることが出来ます。

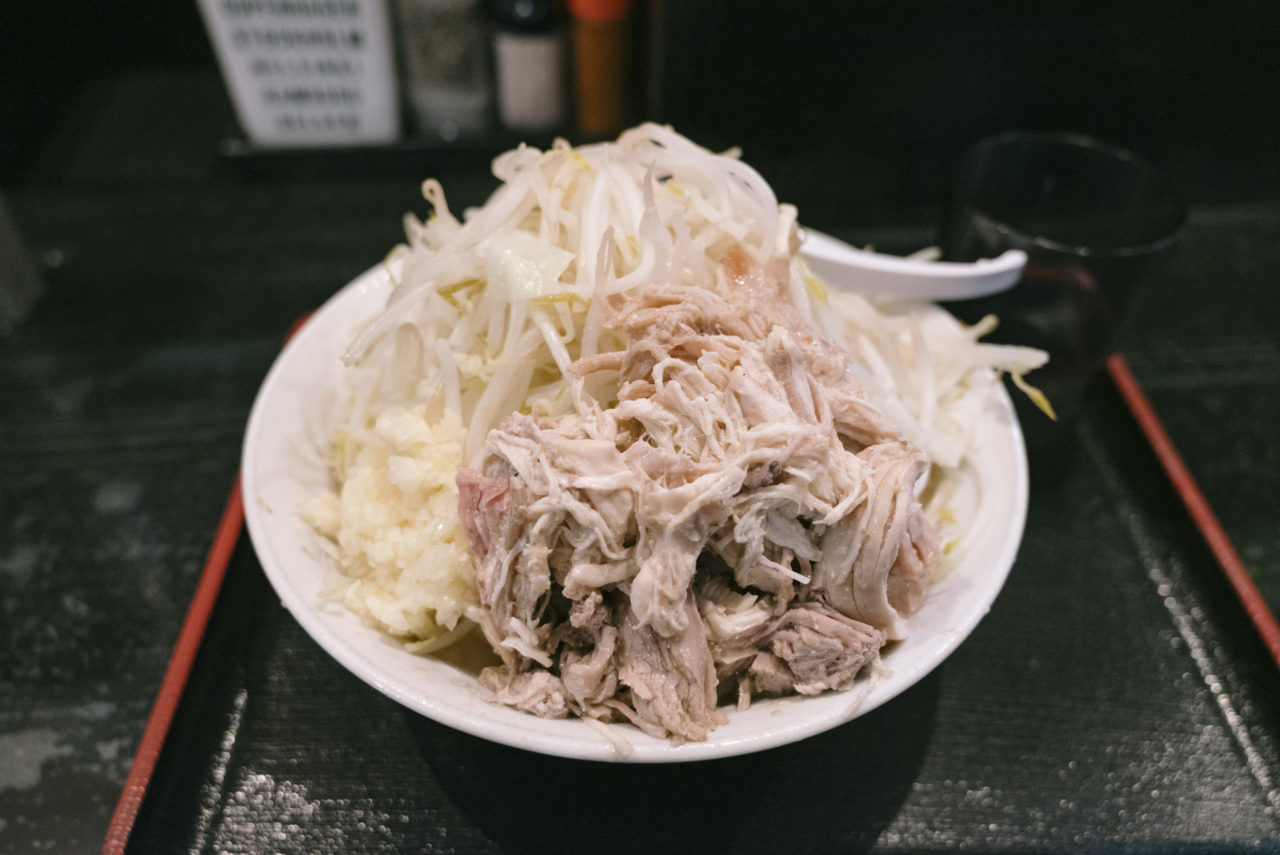

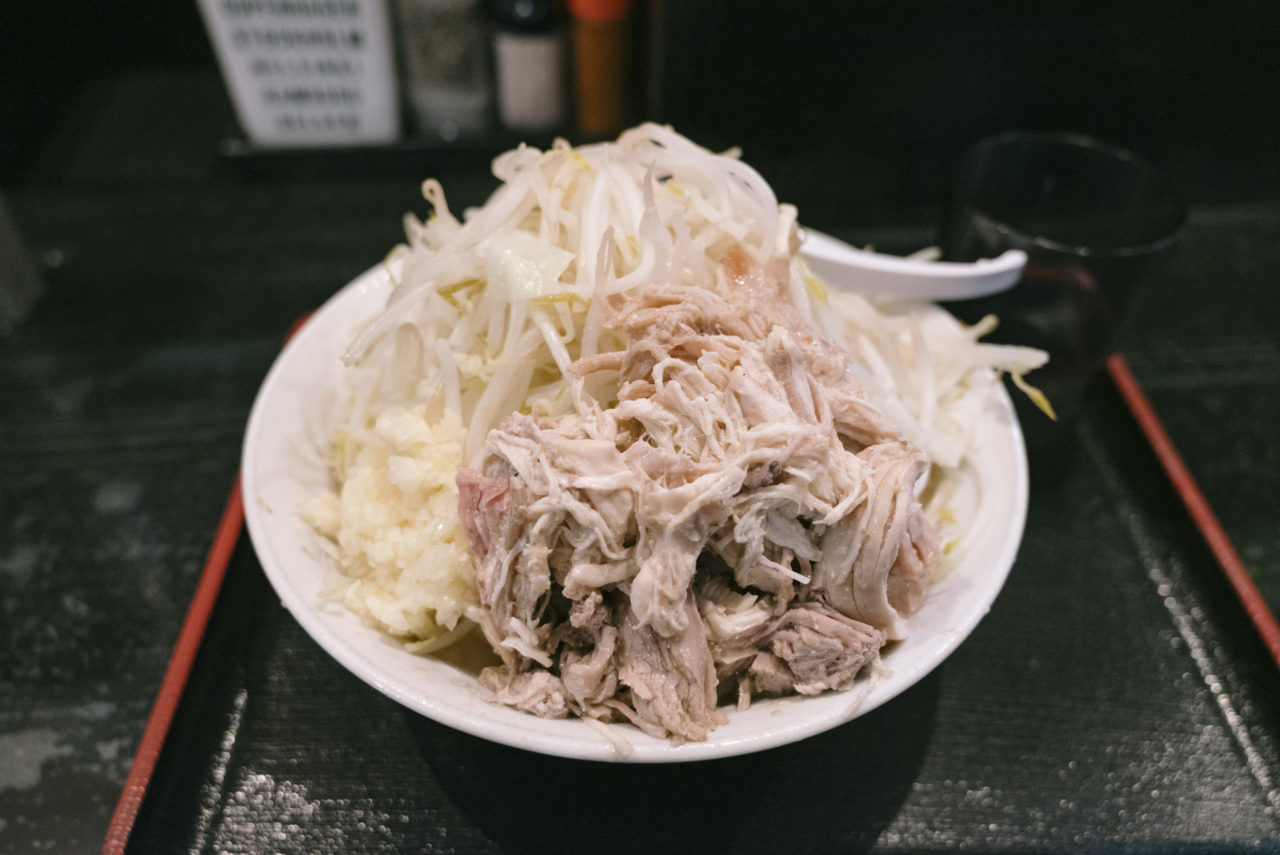

温泉に入った後はご飯を何か食べて帰ろうというわけですが、針ノ木岳では……やってしまいました。

長野だというのに帰りに二郎系インスパイアをキメてしまったのです、これは痛恨の選択ミスだったと思います。

登山後って確かに空腹なんだけど、二郎系は合わない!!少なくとも僕には合わないなというのを思い知らされました。二郎系ラーメンというのは会社で22時までしっかり働いて、電車に揺られて家に帰る直前の23時30分くらいに食べて後悔するくらいのものだと思う。そして、最低限川崎二郎くらいの味、埼玉ならどでん北浦和店くらいの味であってほしい。

登山の後はたくさん食べるにしてもさっぱりしたお蕎麦とか。焼肉だったらハラミとタンとごはんに冷麺つけるとか。

なぜ俺は下山後に長野で二郎インスパイアを食べたのか、どんなにおなかがすいていて、どんなに好物であっても下山後に二郎系は食べてはいけない。その反省だけが残りました。

ちなみに味はチャーシューが独特で都内の二郎に慣れているとちょっと癖が強い。麺は雰囲気が結構違ってもさもさ感がない、麺が二郎系な感じがしない。野菜はもうちょっとくたくたしてるほうが好きだけどこれは時間帯が早かったからな気がする。でもまぁやっぱりチャーシューかなぁ……自分が食べたことあるやつだとイレブンフーズ源流が近いと思うけど、それと二郎系のスープの合わせは個人的には無いかなと思いました。

コメント