2021年11月13日、山梨県大月市にある秀麗富岳十二景の百蔵山、扇山を歩いてきました。

それぞれの標高は百蔵山1,003m、扇山が1,138mとなります。

今回のこの二つの秀麗富岳、駅から歩いて登れる里山として、地域に根付いた「良い雰囲気」が山のいたるところに漂います。

標高が低いので夏以外のシーズンが適期となりますが、とりわけ紅葉時期がよさそうということで歩きてきました。

観光地である猿橋をスタート地点として、鳥沢へ下山する周回コースですが、最初に猿橋観光から始まるのでとても気分が良いのです。地元の方々からも親しまれているということで、林間学校で登る子供たちや地元のハイカーたちが一斉に山を目指していきます。

猿橋から百蔵山までの道のりではトトロと遭遇、入山してからは紅葉を楽しみ秀麗富岳らしい富士山の眺めを楽しむというイベント満載のハイキングを楽しむことが出来ます。都内からアクセスも良い大月エリア、新緑や晩秋の季節に思い立ったら歩きに行ける、そんな山です。

百蔵山、扇山周回登山の概要

中央線で行く紅葉里山ハイキング

2021年11月13日午前6時35分、西国分寺。

おはようございます、Redsugarでございます。

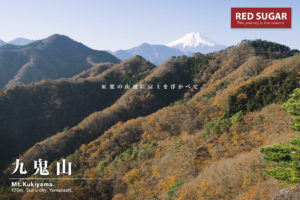

秋山シーズンも後半を迎えまして1,000m付近の山まで紅葉が下りてきました、11月からは奥多摩中央線高尾エリアの紅葉が楽しいということですが……今回は中央線沿線の秀麗富岳「百蔵山」と「扇山」です。

登山日和ということで、中央線は混むだろうなぁと思っていたら西国分寺駅は満員御礼。

めっちゃ登山者おるなぁと思いながら電車に揺られていたのですが、高尾を越えて甲府行の中央線に乗り換えるころには車内の人々はまばらに。東から差し込む日差しが山村集落といっても差し支えないような谷あいの街に朝を告げていきます。

午前7時55分、猿橋駅。

本日のスタートは猿橋です!百蔵山へのアクセスは大月と猿橋の二つがありますが、猿橋見てから登れると考えると猿橋がおすすめかなと思う。

redsugar

redsugar下山で猿橋によるとお土産が購入できる、この辺りは各自のご予定に合わせてほしい。

午前8時10分、猿橋。

駅を出てしばらく歩くと名勝「猿橋」が現れます、猿橋っていうのは日本三大奇橋の一つといわれてます。

甲斐猿橋、岩国錦帯橋、黒部愛本橋の3つということですが、関東民は甲斐猿橋が一番見やすいのは間違いない。

歌川広重の甲陽猿橋之図にも描かれているということで歴史が深い、ちなみに広重の絵でも描かれているように猿橋……、桂川のとんでもなく深い渓谷に作られています。

猿橋入口にある社に手を合わせ入場。歴史を紐解くと室町時代付近に武田が関東公方の足利勢力と戦ったり北条と戦ったりというところでこの猿橋が出てくるようです。今の猿橋の形になったのはその後の江戸時代みたいなんだけどね。

社から降りて猿橋を眺めるとこんな感じで、観光名所ということで早朝から観光客の方々が猿橋を撮影中でした。

紅葉時期の猿橋ですが、猿橋本体よりも手前にある水路橋と新猿橋方面の紅葉が特にきれいだと思う、風流な景色が広がってます。明け方行くと東から日が差してるんで逆光になっちゃうんだけどさ。

正午以降に行くと日の感じ的にきれいになりそうだねー

これは八ツ沢発電所一号水路橋ということらしい。調べたらこれ以外にすごい施設だったらしくてびっくり。

明治時代に作られたんだって聞いたら歴史感じますわぁ……。

猿橋に並走する古びた橋が明治時代の建築だなんて知りもせずにいましたが、ここは新猿橋、猿橋、水路橋と時代の名跡が交差する観光スポットだったんですねぇ……。戦国時代からの歴史を見ると本当に交通の要衝地としていろんなものが眠ってるんだなぁと知らされました。

北海道にはこういうのないからうらやましいねぇ(道産子視点)

猿橋を観光した後は対岸から百蔵山へ移動していきます。里の街を歩くのは楽しいもんで、この大月周辺は街を歩いていても楽しい。

大月からも登れる百蔵山ですが、登山道へと向かう道中で大月のシンボル岩殿山の立派な姿を拝むことが出来ます。

ここから見ると岩殿山って立派な山だなぁと唸るものがあります。

現在は登山の対象として道が整備されていますが、戦国時代の名残でもある稚児落とし等の名跡もある、現代と過去が交差するような場所。

このエリアで武田勝頼が討たれたことにより武田家滅亡、という印象が強い。

山間から富士山の顔が見えます、11月にも入り富士山は真っ白に雪化粧してる。

百蔵山までは町中のいたるところに案内板がある、とても登山客に対して優しい街づくりをしてくれていると思う。

しまいにゃ民家の軒先に登山者用のトイレまでおいてあるんですよ、すごくないですか?

百蔵山登山口に近づくにつれて標高が上がってきて富士山がきれいに見えるようになってきました。

本日は快晴、登山日和なり

あ!!!トトロだ!!トトロがいる!!!

親方!広場にトトロが!!!

民家の軒先というか、広場というか、登山口前にトトロとベンチが用意されていました。このトトロすごいよくできてまして、クリスマスシーズン的な飾りが施された素敵なトトロでした。

ベンチに座るとトトロと富士山を同時に楽しめるトトロの広場。登山前に猿橋と合わせてこんなもんが見れるとはなぁ……。

百蔵山と扇山の登山者に対するおもてなしメンタリティは素晴らしいものがあります。

百蔵山から見る富士山と里の景色

午前9時25分、百蔵山登山口。

百蔵山登山口には登山者カウンターが設置してあります、丁寧に一回かちりと押して入山です。

これカチカチするやつとかいるのかなぁ……、正確な数図れてるといいね。

百蔵山は人気登山スポットということで本当に多くの方々がひっきりなしに登っていきます、登山道結構にぎやかです。

登山開始してすぐに富士眺望スポットが出現、全然疲れてないけどここで休憩したくなっちゃう。

反時計回りコースの場合は後半ここでコーヒー休憩すると気持ちがいいだろうな。

木々の間から見える富士山、甲府盆地手前の外輪や中央線沿いの山が波の様。その向こうに均整取れた立派な富士山が鎮座しております。休憩スポットとしてはとっても素敵。

斜面が刈り払いされているので木々よりも斜面側に飛び出ると富士山と街並みをくっきり拝めます。

登山道中ですが紅葉が少ないなぁとうなだれていたんだけど、標高を上げていくとそんなことは全然なくって。

奇麗に紅葉した真っ赤な紅葉などが登山者を招き入れていました。

広葉樹の森に入れば黄葉した琥珀色の森林が広がっております、ここの良い所は標高そんなに高くないけどカラマツもあるところです。奥の方カラマツなんで景色が金色できれいなんですよね。

足元も歩きやすい、落ち葉がふかふかの道を作ってくれているから一歩一歩地面を踏みしめるのが気持ちいい。

午前10時45分、百蔵山。

登山口を出発して紅葉を楽しみながら登ってきたら思いのほか短時間で山頂にたどり着いてしまいました。秀麗富岳十二景七番山頂の百蔵山です。山頂から見る富士山ですがちょっと木の枝が多いかなぁ、斜面の手前に行かないと奇麗な富士山は中々見えない。

この日使用していたのはAmazonで購入可能な怪しいブランド「ノードカム」のアンタレス。いや、いいザックよ…とてもいいザックなのできつい山を登るときは良く使ってます。木にぶら下げて休憩するというネットで仕入れた知識を使い、地面にザックを置いて汚すことなく休憩をしていたんですが……これは地面が濡れているときに使う奴だよなぁと。

やってみたかった、やってみたかっただけなんです。

木の枝をよけて斜面に躍り出ると真正面にドシーンと座った素晴らしい富士山を拝むことが出来ました。百蔵山からの富士山は秀麗富岳十二景の名に恥じぬ超堂々とした富士山です。秀麗富岳の中でもトップクラスにいい眺めじゃないかこれは。

富士山といったら富士山プリンだ、ただ最近のプリンは大分柔らかくなってしまったおかげで搬送中にザックの中で開封してないのに形が崩れるようになっちまった。テンション正直ダダ下がりなのでそろそろ富士山プリンもやめるかもしれない。貴重な富士山プリンだと思って見ていてほしい(早口)

百蔵山から扇山へ向かうには一度200mほど標高を下げて宮谷分岐を通過する必要性があります。この宮谷はエスケープルートでもある。

扇山、人々でにぎわう大人気秀麗富岳

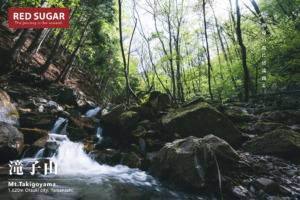

宮谷周辺は森が少し暗いこともあり、微細な光が足元に差し込んでいるため見える景色もちょっとアンニュイです。先ほどまでパワー系の富士山と広葉樹の明るい樹林を楽しく歩いていたのですが、ここまでくると紳士淑女のウォーク。

落ち葉一つ一つにもののあわれを感じるような小さな光を探しながら歩くわけです。

これを撮影する間地面に這いつくばるわけですが、通り過ぎていく登山者はみんな「おなか痛いのかな?」みたいな反応をしていた。

宮谷分岐から標高を上げて扇山に近づくと森が一気に明るくなります、杉林だけど横から差し込む光の影響でまぶしい光にあふれるパワー系の森をずんずん上る。

百蔵山から扇山、大人気の秀麗富岳なのでメインストリートは本当にきれいで歩きやすい。紅葉の晴れた日に友達を連れて歩きにくれば楽しい思いをしてくれるだろうな。

光が紅葉を彩らせる色彩の森、足元はまだ色を失っていない落葉で敷き詰められている。踏みしめると少し柔らかく感じるその質感が日々の疲れを大地へと逃がしてくれるよう。

広葉樹の森を抜けると山頂エリアに入っていきます、扇山は黄色が強かったなぁという印象。赤はあんまり見なかったですね。

カラマツの植樹帯を抜けると扇山の山頂ですが、反時計周りの登山者と林間学校の学生で非常ににぎわっていました。

百蔵山の比じゃないくらい人がおる……。

午後12時30分、扇山山頂。

秀麗富岳十二景六番山頂の扇山へ到着しました。

ここから見る富士山は手前の木々が多くて、見晴らしでいうと百蔵山のほうが良いと思いかなぁ……。

ただ山頂が開けていて草原地帯になっており、休憩するなら扇山のほうがいい所だよ、とは思う。

富士山だよダッフィー達、久々に見たね。

山頂から富士山を眺めますが、ご覧のような眺望。どーんとした富士山を拝むなら百蔵山を推します。

ここは森の隙間から見える富士山を眺めながらシートを敷いてご飯を食べる山なんだなぁと思う。

ソロだとあんまりそういうのは関係ないが、複数人で来てワイワイ飯を食うような山頂だと思う。

橙色に彩られた扇山と富士山のティールアンドオレンジな風景を眺めたら下山するとします。

扇山からの下山は一直線でした、鳥沢駅方面の指導標があるのでそれに従い一目散におります。

百蔵山も山頂まではそこまで時間がかかる山ではなかったが、扇山も似たようなもんで下山となるとすんごい速度でするする降りることが出来る。落葉樹の森を抜けたと思ったらすぐに杉林へ突入し、気が付けば人里の雰囲気が漂ってくる。

緩やかなつづら折りの道が続くこともあり、小走りで登山道を降りることが出来るような、下っていて楽しい雰囲気があった。

午後1時45分、扇山登山口。

登山道から降りると山里の集落へ、薪が大量に整備された農家さんと思わしき家々がある長閑な道を鳥沢へ向かって歩く。

この辺もまた雰囲気が良く、日本の田舎という印象があった。

鳥沢駅まで向かうこのルートは途中に富士見カフェという登山者向けとも考えれるようなおしゃれなスポットがある。下山後にここで富士山を眺めながらコーヒーを一杯、みたいなことをしてみたいなぁと思ったが無慈悲な本日休業。

こういうのなんかご縁がないんだよなぁ……、調べてから来いって話だけどさ。なんというか僕は自分からストイックな「山だけ」の一日を呼び寄せている気がする。

午後2時35分、鳥沢駅。

集落を抜けて鳥沢の街へと降りる頃には日も傾きつつある時間帯でした。鳥沢駅周辺はお土産どころとかはないし、酒どころもないので、先ほどの富士見カフェが最後の軽食スポットくらいの感覚で歩くのがよさそうです。

下山したら何かお土産が欲しいなぁと思ったけど、中央線の大月方面はなかなかそういうスポットが少ないけど仕方ないね。

倉岳山はその中でも例外で、駅前で購入できた日本酒「倉岳山」は本当にうまかったなぁ……。

電車に揺られ東京都内へ帰ってくる頃には夕方に、人でごった返す駅を泳いで埼玉の家へと帰るのでした。

11月という晩秋も影響して、どことなく帰り道はノスタルジーを感じた一日だった……。

コメント