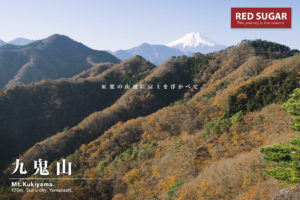

2021年8月11日、日本最高峰にして世界文化遺産「富士山」に登ってきました、標高は3,776mですね。

富士山を登る、といえば富士講の時代から日本の登山文化として~と語ることもできますけども、現代では初めての登山で富士山を登りましたなんてことも多いくらい、関東地方の人にとってはレジャーの一つとして思い浮かぶものじゃないでしょうか。僕も社会人なりたての頃、大学時代の友達とハイキングに富士山を登った覚えがあります。

そんな富士山登山ですが、人によっては辛いだけだから富士山は見る山という場合もあります。

ルートが開拓され小屋も整備された富士山はレジャー登山的に楽しめそうに思っちゃう山なんですけど、標高は立派な3,776mだし登山時間も長いので楽しく登るためにはちょっと工夫が必要だったり、ある程度の登山経験は必要かなと思います。

かくいう僕が、初めて富士山に登った時に大失敗をした身でして。

山頂でご来光を待つ間凍死するかと思った経験をしております。

今回はその経験を活かして、富士山を楽に確実に楽しむための手段を最大限使って登るという記録です。

富士山を「いかに楽して、辛い思いしないで登るか」ということで、参考になれば幸いです。

redsugar

redsugar富士山でご来光を見て、砂走を楽しく歩いて、涼しい顔して下山するよ!

富士山ご来光日帰り登山概要

ナイトハイクで楽しむ富士宮コース

2021年8月11日午前0時30分、水ヶ塚公園出発。

こんばんわ、Redsugarです。

深夜12時に富士宮登山口へ向かうスタート地点、水ヶ塚公園へとやってきました。

富士山ご来光登山のために時間調節をしてきたんですけど、この登山事前の睡眠調整が一番きつかった気がする……。

家族に無理を言って午後4時くらいに寝床に入り、22時前に起きて車を走らせてやってきました。

さて、水ヶ塚公園ですが夏場は大盛況でして……深夜と言えども絶対に誰か起きてる登山者か車中泊キャンパーがいるところなんだろうなと。登山準備をしたらタクシー乗り場に行くんですけど、数台は必ずタクシーが待っててくれてます。

タクシーの運転手と雑談をしながら富士宮口へ。やはりタクシーの運転手さんは登山客の装備については詳しく、僕の装備を見た感じ「慣れてる」っぽいということで安心してくれてました。富士山登山客ってすごい装備の人もいるよねっていう話を結構聞きました。

富士宮口でタクシーを降りて準備開始、五合目付近は工事現場があったりと普通に人の気配があるところなので寂しくはないよね。

午前1時00分、富士宮コースから富士山登山開始。

後続でやってきた団体さんもいる中、ソロの夏山富士ご来光登山を開始です。

五合目登山口に上がるとすぐそこにトイレがあるのでそちらで準備を整えて出発、すぐに海側の夜景が見えるようになります。

深夜の富士宮コースは歩いてる人が結構いまして、それこそ色んな人がいます、いろんな人が。

初めての富士ナイトハイクで挫折して道端で泣いてる人も居たし、家族で登山道中でバーナーでラーメン作りながら夜景眺めてる……なんて方々もいました。

そんな感じのにぎやかな登山道を黙々と登っていくことになります。

快晴の登山日であればヘッデンつけた登山者結構たくさんいるので、道が明るい。

午前2時00分、七合目ご来光山荘到着。

スタートから1時間ほどで七合目に到着、小屋の前は明るいし人がたくさんいるので安心できますね。

小屋番さんもうすぐ起きるんだろうなぁ……と考えると静かに、静かに進みましょう。

午前3時45分、富士山九合目。

七合目から再び黙々と登る、登る登る登る。

ということで九合目にやってきました、その間ほとんどつづら折りの登山道をひたすら上り続けたんですけど、ナイトハイクなので集中して歩き続けれし、体力の消費が殆ど無くて楽ちんでした。

九合目付近まで来るとご来光のタイミングで山頂を目指す予定の人たちなんですかね、寝袋で寝てる人も沢山出現します。

力尽きたのか、休んでいるのかは謎なんだけど……とにかくこの辺はたくさん人がいる。

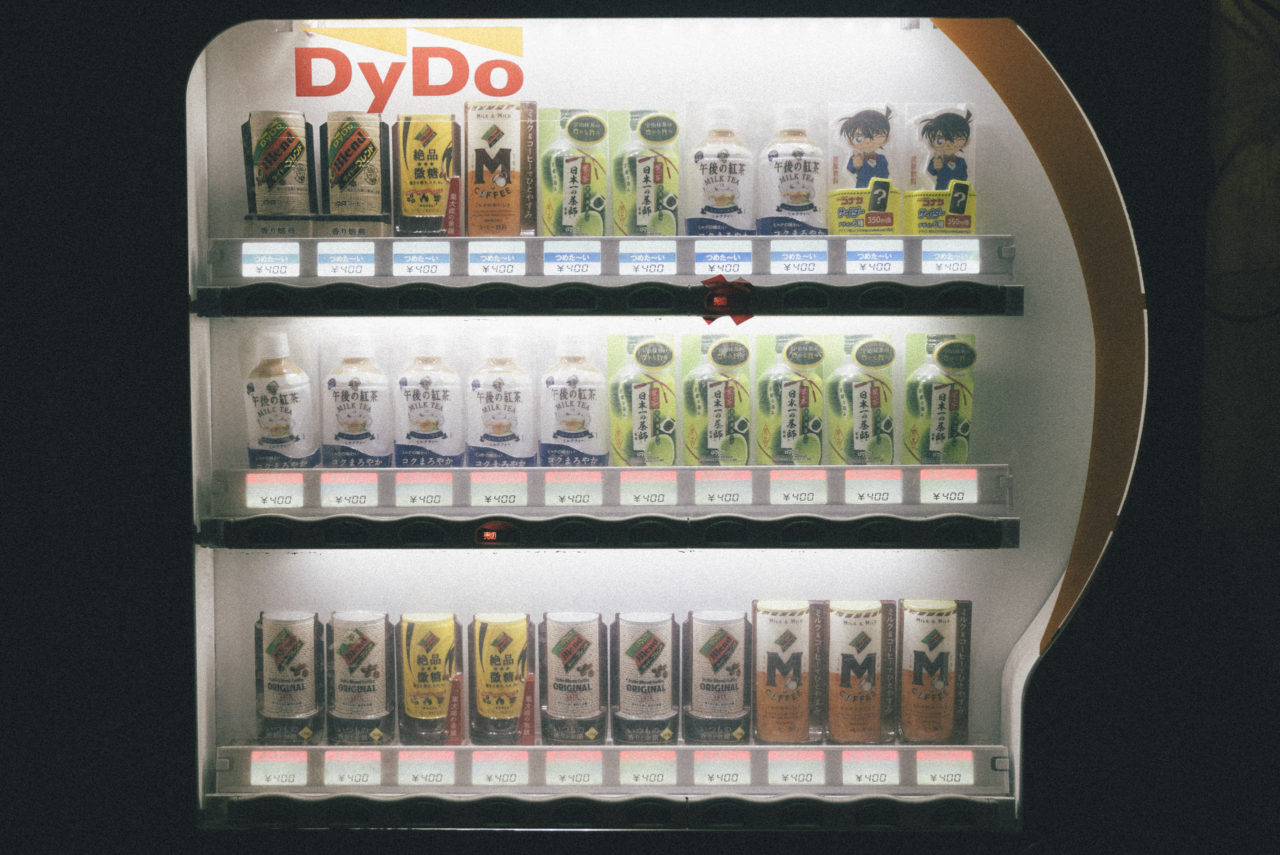

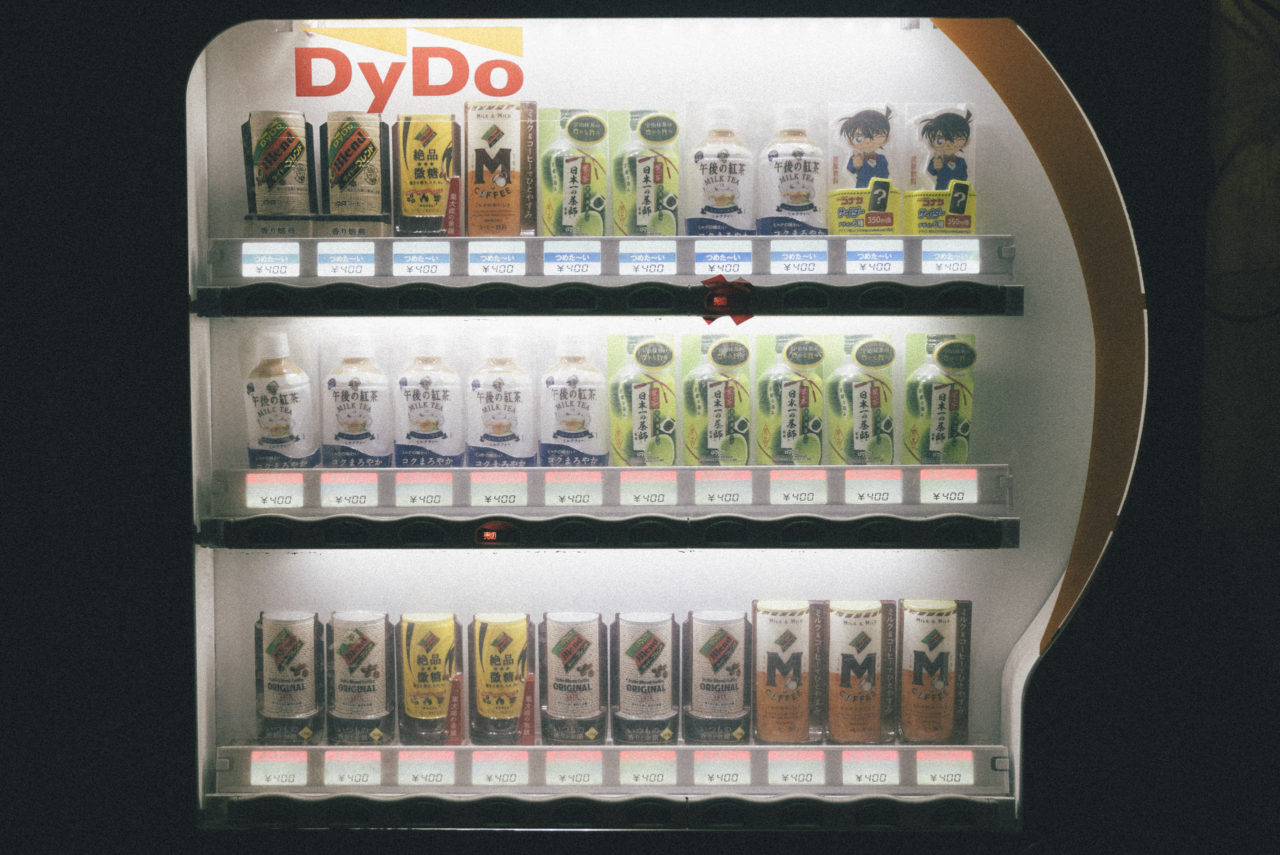

この辺は自販機のドリンクもまだそんなに高くない。

僕も登山開始から歩き続けて、一切休んでないことを思い出したので小屋に入ってみることにした。

小屋の中では軽食を食べることができるんですけど、僕は甘酒的なホットドリンクを一杯注文し一息。

山頂の小屋って夜明け前に開店しているところがあったか定かではないので、ここで休憩することにしました。

こういうのは雰囲気を味わうのが大事です。

九合五勺目……富士山登山の注意点は七合目、新七合目、八号半とか刻みが細かいこと。

慣れてないと9.5合ってなんだよ!!!とか登った後に憤慨するかもしれない……。

酸素缶を吸っている人がこの辺から増えるけど、酸素缶を使用するよりはそのシーズン前に2,000m越えの登山を何回かやっておくほうが効果的だと思う。

午前4時35分、山頂浅間大社奥社。

九合目を越えたら山頂はすぐそこといっていいんだけど、最後のこの登りがきついという人もいるかもしれない……。

あと富士宮コース、スタートから3時間半ほどで山頂に建てたのでこのコース本当に早いなと思う。普段から登山しているので早い方の人間に分類されてるだけだとは思うけど……。

山頂に到着するとかなりの人でにぎわってるけど、長時間待ってる人たちは小屋の前に座り込んで寝てたり。

みんな寒い寒い言いながら待ってました。

かくいう僕も早く到着しすぎた、太陽が出るタイミングで山頂に立つだろうと思っていたので防寒具を最低限にしていたおかげで、思いのほか寒い……。

夏の富士山山頂は、真夏だとしても氷点下近くまで気温が下がるので防寒具は結構温かいものが必要です。

ご来光、日本最高峰からの夜明け

山頂に到着したのですが空は明るくなり始めています、剣ヶ峰方面の空が青い。

山頂部のお釜は丘陵地帯的な緩やかな凹凸があり、富士宮コースを登ってきた自分から東側にはこんな感じに坂道と登山者のシルエットが映ってる。

この丘を越えると太陽が見えるはず、しかしエモいな。

午前5時00分、ご来光スタート。

ご来光が見える場所までやってくると斜面には人、人、人。コロナウイルスが流行って以降富士山登山者は激減したと聞いてはいましたが、周りには東南アジア系の登山客の方々が自国の旗振ってたりしてカオスな状況が広がってます。

あと登山道からはみ出た斜面に平然とみんなしゃがんでるけど怖くないんだろうか、浮石とかあるんじゃないかとビクビクしながら、自分の場所を求めて移動。

広めの登山道わきのポジションをゲットしそこでご来光を楽しむことにしました。

太陽が出てくるその瞬間、全員同じ方向を見るのが何とも不思議。

太陽を眺める人々を見るとなんかドラマチック。

太陽が出てくると「おぉーっ!」と歓声が上がる。

目まぐるしく色が変わる空を前にようやく朝を迎えたことに対する安堵なのか、山頂は喧騒に包まれます。

みんな寒い中待ってたもんね……、太陽が出てきて本当に良かったね。

実際この写真を撮影しているときも寒い、寒いのよ。写真に写ってる人たちみんな厚着だけど、本当に寒いのよここ。

空が紫から金色へ、黄金に染まる眼下の雲海と太陽のコンビは確かにきれいです。

というわけで太陽が地平線から顔を出し、温かい光が富士山山頂へと降り注いだおかげでようやく暖かくなってきました。

そして富士山登山の醍醐味であるご来光を無事に楽しめた安堵感が沸き上がる。

友達とかと来るとこの瞬間は凄い盛り上がるはず、一人でいても周囲の人たちが盛り上がっていて、その声を聴くだけでもちょっと楽しい。

日出を楽しんだ皆さん、各々行動開始です。

ふと足元を見直すと眼下に宝永山がくっきりと見えます、あそこで日の出を見ていた人もいるんだろうなぁ。

下山時には宝永山を通過していくのですが、この後あそこまで一気に降ると思うと本当かよという気持ちに。

伊豆方面は富士山山頂から見るとこんな感じです、富士山は北アルプスの山と比べても標高が全然高いので景色の見栄えが全然違いますね。雲の形とか衛星写真のような感じに見えます。

神々しく輝く山中湖が見える、無駄に神々しい

溶岩が流れた後の形状をそのまま残した火山地形が良く見える、地理の知識があると富士山登山はめっちゃ楽しいんだろうな。

麓側にばっかり目が向いていましたが、ここから先は剣ヶ峰を目指して反時計回りにお鉢をめぐりたいと思います。

目指すは剣ヶ峰、このお鉢回り1時間くらいかかるのですが、3,700mの天上世界で元気よく歩くのは中々体力がいる作業なので気を付けて。

お鉢回り、富士山頂から天の眺め

富士宮口でご来光を見た後はお鉢巡りで反時計回りに進み、吉田口の頂上方面へと向かいます。

写真にも写ってる「山口屋」「扇屋」「東京屋」の3つの頂上小屋があるエリアがすぐに見えるのでそちらで休憩するのが良いです。

ご来光を見続けて身体もだいぶ冷えたでしょう、山小屋で温かいドリンクでも飲んで休むとよいです。

午前5時40分、吉田口合流地点。

吉田屋の近くまでやってくると吉田コースを登ってきたご来光登山客でごった返してました、山小屋も営業を開始していて暖かいお汁粉みたいなものを販売していて長蛇の列が。

この雰囲気を味わいたい……、ということで気が付けば缶ポタージュを購入してました。

お兄さん何飲む?コーヒー?あったかいの沢山あるよ!?

……コンポタください。

ふふ、往来が行き交うのを眺めながら朝のコーンポタージュをキメる、まるで出勤前のようだぜ……?(ズズズズ

真夏にコーンポタージュとか嘘だろとか思うそこのあなた、富士山の山頂は本当に寒いという証拠がこちらに。

8月の猛暑日と言えども富士山の山頂の朝……普通につららがあります。

本当に毎朝氷点下付近まで気温が下がるから、防寒舐めて登ると凍死するんじゃないのっていうくらい寒いから気をつけよう。

コーンポタージュを飲み終わったら剣ヶ峰に向かって周回開始。

吉田口の山頂部付近ですが……、力尽きた登山者たちがポカポカ陽気の朝日の中で座ったまま寝てる。

過去富士山登った時は僕は力尽きてる側だったので気持ちわかるなぁ……。

雲がなくなった富士山麓、外輪山が滅茶苦茶くっきり見えるようになりました。

これは北部なんで御坂黒岳とか王岳がある方角かな……山を挟んで甲府盆地が画面左側に広がってる感じ。

富士山頂から見る地形は本当に面白いのよ、肉眼でグーグルアースできる。

吉田屋の裏手には久須志神社(くすしじんじゃ)と呼ばれる神社があり、その鳥居が剣ヶ峰を前にして立っています。

この久須志神社ですが結構複雑な歴史があるらしい、富士山山梨静岡論争みたいな感じのやつが江戸時代からあったんだって。

一般登山者からしたらありがたい鳥居、ありがたいパワースポット感なんだけどね。

久須志神社を後にすると30分くらいかけて剣ヶ峰へ歩くことになります、THE火山な地形を歩くことが出来るので火山好きには堪らないでしょうね。ここは別の惑星っぽさを気軽に感じれる場所だと思う。

吉田口頂上を経由して剣ヶ峰に向かう反時計回りを選んだのは理由があり、時間帯的にちょうどいい感じに北面を見下ろせる場所を歩けるから。別の惑星のような山頂台地をスキップしながら北部にやってくると奇麗な影富士が出来ているではありませんか。

すっげぇ奇麗な影富士だぁ……。

写真の解像度が低く見えるのは霞んでたから……しょうがないんだ……本当なんだ信じてほしい。

影富士を楽しみ、歩を進めると目の前に剣ヶ峰が迫ってきました。富士山山頂といえば剣ヶ峰が結構鬼門。

日本最高峰はあの剣ヶ峰ということで日によって登山客でごった返しちゃうんですよね。

上手い事、人がいない時間に訪れることが出来るといいんだが

午前6時50分、富士山最高峰「剣ヶ峰」

登山客でわいわい賑わう剣ヶ峰ですが奇跡的に山頂碑と誰もいない景色を撮影することが出来ました、ツルツルの表面に人が写りこんではいるけど……それは勘弁してほしい。以前来た時はコロナ前ということもあり写真撮るってレベルじゃねーぞという混み具合でしたが、21年はそこまでじゃなかった。

剣ヶ峰最高峰から見下ろす富士山火口、奇麗なクレーターでしょう?

大地のエネルギーを見るだけで感じれる、身体にパワーがみなぎる感じがする……。(あくまで気のせい)

冬場になるとあの火口に向かってスキーで降りてく人いるのよ、頭おかしいと思うんだよね。バックカントリー勢は普通の事じゃ興奮出来ない身体になっちまってるんだ……。

剣ヶ峰を楽しんだら頂上富士館へ戻るんだけど、この剣ヶ峰から降りる坂が夏でも超絶滑るので気を付けてください。

細かい石と砂がさらさら流れて足のグリップがマジで効かないんだよねここ。

登山靴でも普通に転べるので注意したほうが良い所。

再び太平洋側に帰ってくると麓には低層の雲がびっちり広がる景色、地球規模を実感できる。

陽が登り富士山の山肌の色をよく観察できるようになりました、下山前に火口周辺の景色を観察。

八ヶ岳の硫黄岳火口などとはまた違った地層、地表に近い部分とその下で層がパッキリ分かれてるのとか面白い。

火山って面白いなと思うのは粘土を混ぜたような地面の色、富士山の山頂もある地点から色ががらりと変わったりする。

色違いの粘土を混ぜてこねくり回した後みたいな地面の色。

剣ヶ峰を見上げるとよくあんなところに小屋建てたな……と感心する。下から見ると今にも崩れそうな場所にしか見えないわ。あと火星っぽい、ここは正真正銘地球の極地の一角だなと思う。

午前7時20分、富士山頂奥宮。

富士山山頂の景色に感心しながらぐるりと回って帰ってきました富士宮口頂上、頂上富士館。

こちら浅間大社奥宮もありますが、営業時間になりお守りなどを購入できるようになったので、家の神棚に置きたいもの等を一式購入して下山することにします。もちろん登山バッジも。

こういう所でパワースポット、縁起物といった感じで買い物をするので僕の家族は信心深いというか……、でもまぁせっかく来たからいいか、記念だよね。

プリンスルートで大砂走へ向かう

富士宮口で登ってきたので、プリンスルートで下山しようと思います。

頂上富士館周辺を歩いていると東南アジア系の風景が広がるというか、朝一緒にご来光を見ていた方々が路肩で疲れ果てて寝てる景色が至るところに……。

富士宮の山頂側から火口を見なかったなと思い、火口が見えるところにやってきました。

いろんな写真集で見たことがある富士山火口の特徴的な一本筋を発見、あれって富士宮の頂上側から白山岳側を眺めると見れるんですねぇ。

山頂側を眺めると色付きの粘土を混ぜたような地層がより分かりやすく見えます、赤土とそうでないところがダイレクトに別れてて面白い。

朝の天空散歩を楽しむ人々、僕もお鉢を楽しんで歩いたので下山しよう……。

富士山の足元ですが、火山性の石ころが大量に転がっています。これが靴にめっちゃダメージを与えてくるので、富士山登山ではお気に入りの靴は中々使いたくないなと思ってしまう。

石灰岩のような表面がざらざらとした石や岩ばっかりの富士山、装具削りの山なんだよね……。

午前8時15分、下山開始。

プリンスルートの下山は早い、というか富士山の下山は早い。

禿げた山のつづら折りコースをひたすら降るだけなのでびっくりするような速度で下山できる。

膝を壊しやすいから調子に乗って歩かないように注意です。

午前9時20分、赤岩八合館前。

のんびりと歩き続けてもコースタイム通りに赤岩八合目に降りてきました、下りで大体50分くらい。

朝早いので小屋でのんびりご飯でも食べながら下山しようかなぁと思ったけど、まだ宝永山の山頂を踏んでないので先を急ぎます。

何で先を急ぐかというとすでに8合目付近まで雲が上がってきていて、宝永山がガスの中になってしまいそうだから。

夏の富士山はアルプスなどと同じで、朝の時間帯が終わると雲が上がってきてしまうのです……。

晴れた富士山を楽しむなら夜行登山か、宿泊登山にはなってしまうよね。

午前10時5分、砂走館前。

のんびりと歩いて砂走まで到着したら、世界はすでに雲の中でした……残念。

このコースは富士山最難関ルートの御殿場コースを登る人たちがたくさん歩いています、その装備、その顔つきたるや歴戦の猛者。

他のコースは登山したことないような記念登山者が多いのですが、御殿場口は歴戦の猛者というか重装備トレーニング勢やトレランガチ勢が多かったです、「今日は富士山2往復するんです!」っていうあたおかランナーもいました。

砂走コースはそういうわけで登山者の中でもとりわけハードコアな方々が多かったです。

時折雲の晴れ間から山頂方面が現れます、山頂方面がキラリと輝くように姿を現す。

ちなみに日中富士山を登ると、いつまでたっても山頂が近づかないという錯覚を覚えて辛い。

数時間同じ山頂を見続けて登り続けるのは苦痛、なので富士山登山は夜間登山が気持ち的にも楽です。

大砂走にやってきました、ここから先は飛び跳ねるような速度で下山できます。

写真を撮影していると外人の親子連れがヒャッハァーーーー!という雄たけびと共に反復横跳び気味に飛び降りていきました、元気だな。

そのあともトレラン勢がポンポン跳ね降りてく、登山の下りの速度じゃねぇ!

僕もすごい勢いで下山できたのですが、下から登る人にしてみたら一歩登って半歩足が沈んで戻るような場所なので、めちゃくちゃ辛そうでした。

大砂走の宝永山分岐までやってきたら、宝永山へと向かいます。

ここで大砂走楽しいからと言って画面左側に向かうと、富士宮に帰れなくなるので注意。

宝永火口ですがめちゃくちゃ奇麗なクレーターになってます、山頂とは全く違う景色。

富士山のだだっ広い斜面を雲が登っていく、富士山ならではのスケール感。

宝永山周辺は縦に埋まった地層(岩脈)が特徴的です。

宝永山に到着してみたもののガスがまとわりついていて展望なし。空も眼下も真っ白でした。

眼下に二ツ塚と呼ばれる小さな山が見える、あれも立派な火口っぽい形。

富士アザミの群落があるらしい、御殿場口から1時間程度ということなので子供と歩くのがいいかも。

意外に標高2,000m近くあるのが驚き。

宝永山から富士宮口への下山は火口内部へ降り立つルートになっています、この火口へ降りるっていうのがめったにない経験なので面白い。

山頂と違い山肌には申し訳程度の緑。

穏やかな表情の宝永山ですが、これはこれで異世界的な雰囲気があって良いです。

宝永山だけ登る人々もたくさんいて、確かに景色は良いので富士山登山の雰囲気を気軽に味わうには良い所だなと……。

午前11時55分、富士宮五合目登山口。

宝永山からプリンスルートで富士宮口へと戻ってきました、協力金を払ったらバッジもらえました。

登山口周辺はやっぱり結構人でごった返していて、ぐったりしている人も多かったかな。

登山口のバスターミナルで水ヶ塚公園まで向かうシャトルバスへのチケットを購入し帰路につきます。

午後12時50分、水ヶ塚公園。

駐車場に戻ってきたのはちょうど12時間ぶりでした、日帰り12時間登山が終了です。

森の駅が営業開始していたので、そちらでソフトクリームなどをいただき登山の疲れを癒すのが良いです。

富士山の名を冠したカレーとか色々売ってます、公共交通アクセスの方はここで食事を済ませるのが良いです。

富士山の温泉は富士山を囲うようにいろいろとあるんだけど……、今回は御胎内温泉へ。

富士登山者が使うこともあり、この辺田舎だけど温泉の料金結構高かったりするのよね。

お勧めの野性的な温泉があれば誰か教えてほしい。

12時間にわたる登山を楽しみ汗も流した後は、午後の中央道を渋滞前に抜けて家に到着。

睡眠調整で身体がおかしくなっていたのか、その日はすぐに寝てしまいましたとさ。

コメント