2018年2月9日、群馬県にある谷川岳に行ってきました、標高は1,977m。

冬の谷川岳は以前も歩いたことがありますが、何回来ても楽しいよねということで今年もやって来ました。

谷川岳と言えば真っ白に染まった主脈の景色と新潟方面の白亜の大地を見る展望。

そして雪山歩きの楽しさがぐぐっとつまっているところ、東京から程近く電車でも日帰り登山が可能なので多くの人が登っています。

ちなみに人の多い谷川岳ですが、避難小屋付近では雪崩の危険性もあり、雪山初心者にはおすすめ出来ません。

今回もロープウェイを利用した天神尾根登山ですが、山頂より少し先へ行くことを目的として入山しました。

山頂の先で待っていたのは、一ノ倉岳という絶景。静まり返る雪山の中を歩く、自分自身へのチャレンジの始まりです。

谷川岳冬季日帰り登山に関して

冬の谷川岳、ちょっと先へのチャレンジを目指して

2018年2月9日、赤城高原SA。

おはようございます、2月9日でございます。

なんと、今回の谷川岳は電車ではなく車で来てしまいました。

前回の谷川岳で土合からくるのがマストと書いていましたが、楽をしたいがために……。

谷川岳はロープウェイの関係上、車で向かうと比較的ゆっくりと家を出れるので車で行くことを選択。

redsugar

redsugar30歳越えたら日中すごい眠たくなる体になりました、登山前は本当にしっかり寝たい。

登山前の腹ごしらえはしっかりと、高速のSAでは一番パワーがつきそうな肉系のご飯を食べるのが流行りです。

登山中の体力の持ちが違う、余裕の腹持ちです、馬力が違いますよ。

群馬ってこういうご当地キャラのレベルがどれも高くて好きです。群馬って前橋のゆるキャラも豚だし、豚が好きなのかな?ちなみに、ぐんまちゃんとかほんとかわいい、みんなもぐんまちゃん体操を見ましょう。

午前8時55分、谷川岳ロープウェイ売店。

SAでご飯食べたら谷川岳ロープウェイへ一直線でしたが、下道に降りてからがかなりエクストリームでした。

水上周辺は道路の融雪のためにスプリンクラーを利用しているため、早朝の下道はいたるところから水鉄砲を打たれるかのように水が飛んで来ます。

ロープウェイまで車を運転するのに非常に難儀しました。

というわけで。駐車場からチケット売り場に移動して来ました、平日なんで登山者はまばらです。

ただ、金曜日の晴れ間を狙ってやってくる方々はどれも眼光が鋭い。歴戦の猛者といった感じがあります。

あと目立ったのはスイス人パーティーと思われるバックカントリー勢、全身マムートだったからきっとスイスでしょう(適当)

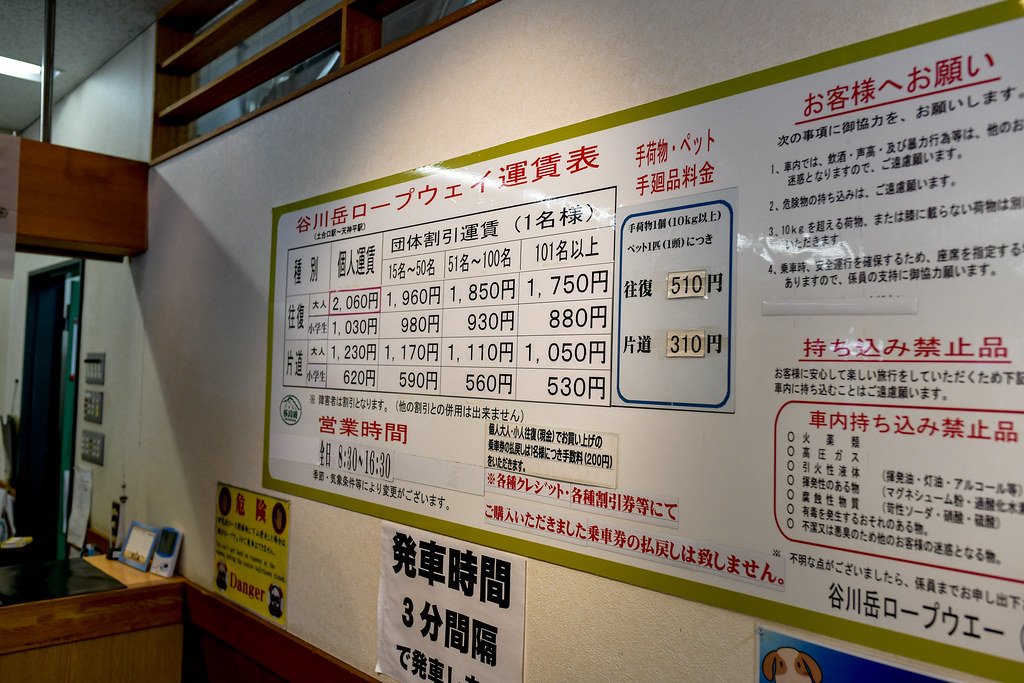

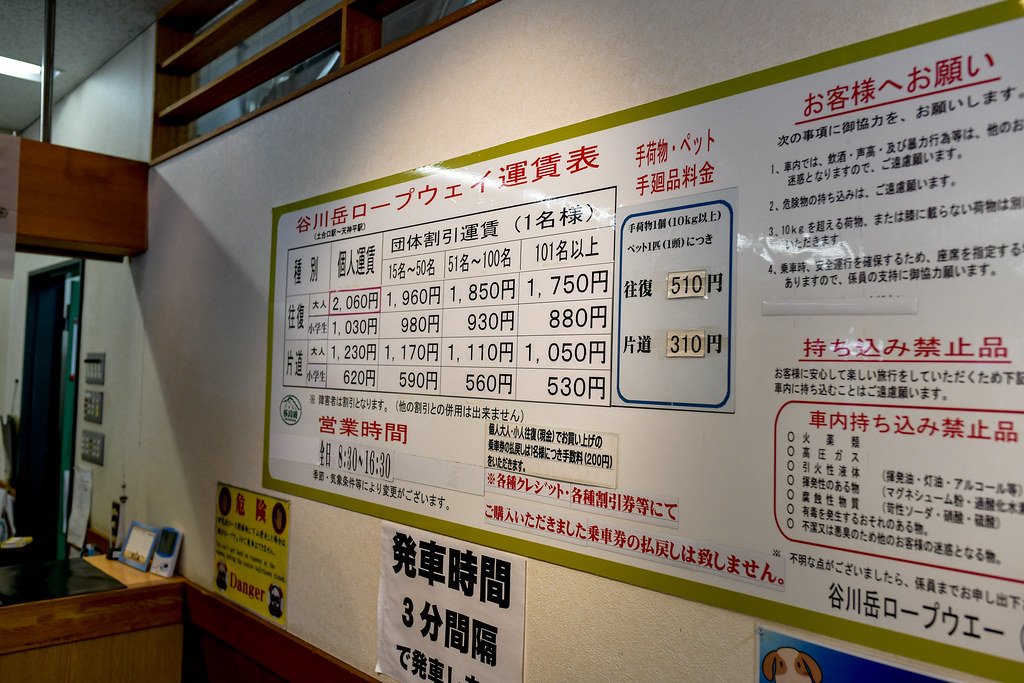

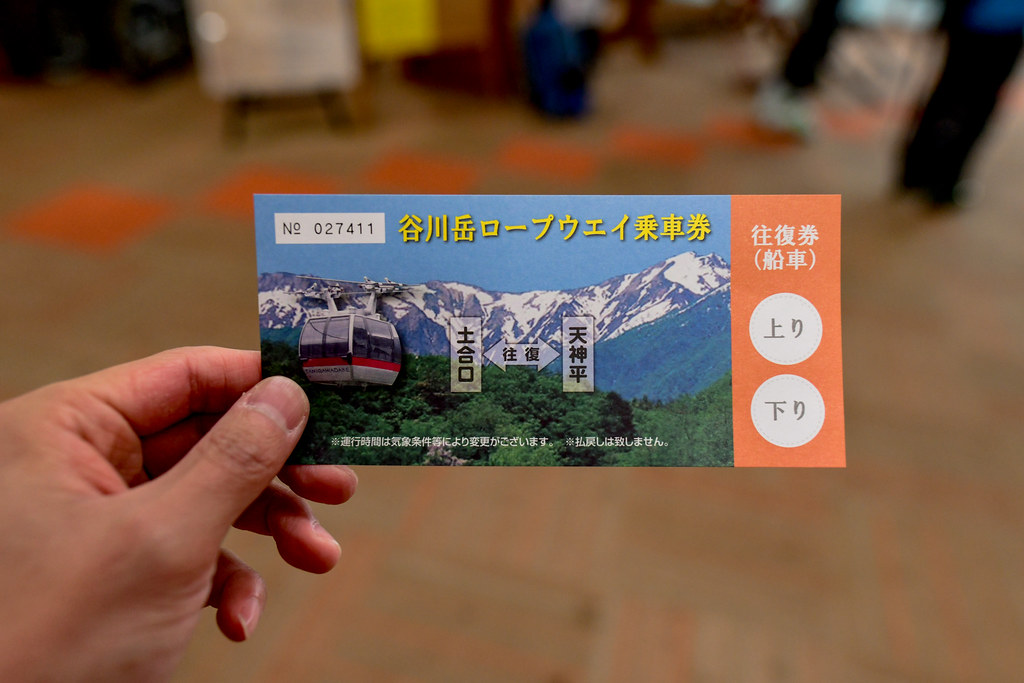

チケットは大人一名2,060円となります、往復です。

チケットを購入したら登山届を隣のボックスに投入して、ロープウェイに向かいましょう。

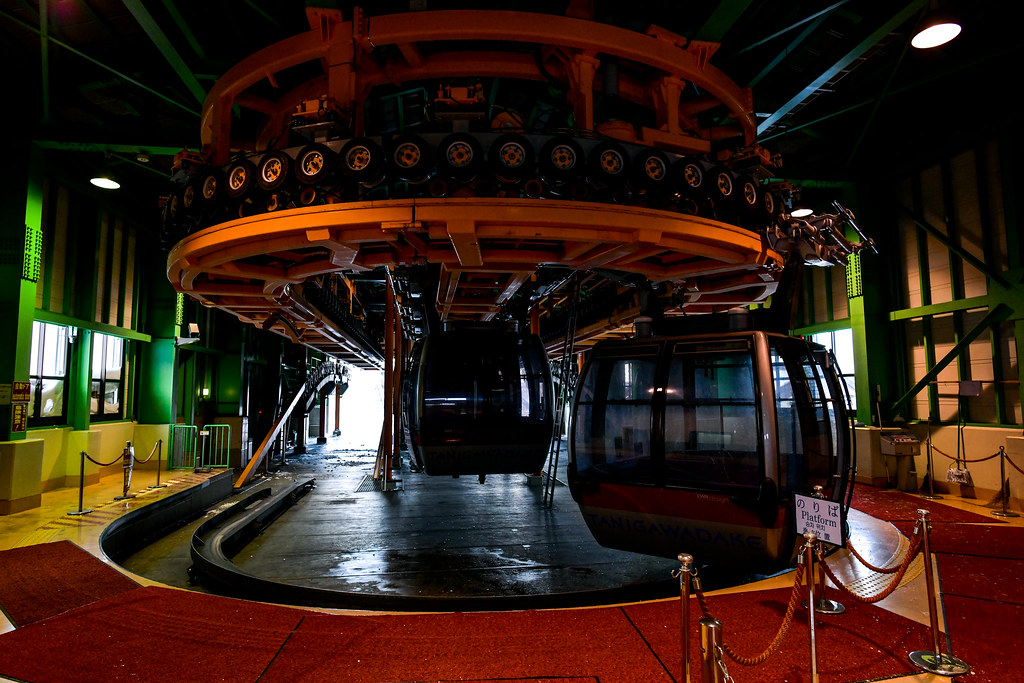

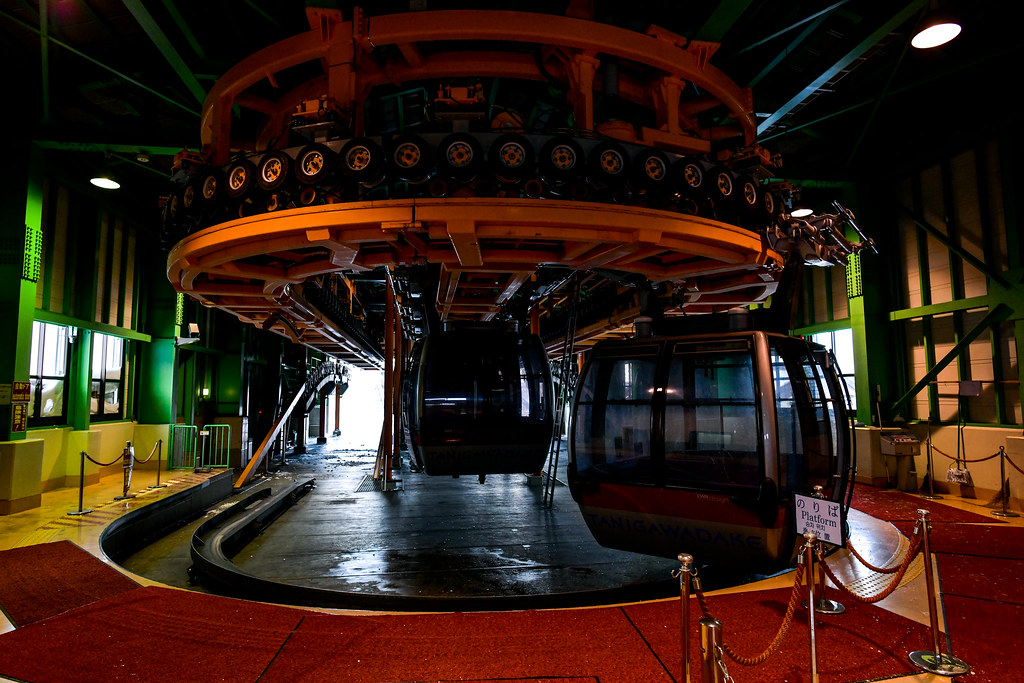

谷川岳ロープウェイに向かうこの赤いカーペット敷の廊下、徐々にテンションが上がっていくんですよね。谷川岳には不思議な魅力があります、過去2回訪れたときと全く変わらないわくわくが常にある。

ロープウェイの注意点は「乗り口が狭い」事です、カメラ機材を外に出しているとドアにガンガンぶつかって悲しいことになるので注意。頑丈なロープウェイなんだろうけどもう少し乗りやすいと嬉しいな。

午前9時20分、天神平到着。

当初の予定より結構遅れて天神平に到着しました。色々準備していたため少し遅れてしまった、連日の晴れ間のお陰で雪は固めでした。

本日の利用ザックはカリマーのリッジ30、いままで利用していたグレゴリーに代わり、今年からはマムートとカリマーを試してみたいと思います。(またオスプレイ買わなかった)

カリマーのリッジ30ですが、雪山にはあまり向いていないのか、ピッケルを装備すると下部の生地が引っ張られて若干不細工になります。一般ハイキング向けのザックとして受け取った方が良さそうです、冬に使うならマムートやミレーのザックの方がよいでしょう。

午前9時30分、谷川岳登山プレイボール。

金曜日の谷川岳登山の始まりです、まずはスキー場の脇を稜線に向かって登っていきます。

正直ここが谷川岳の一番の核心部といってもいいくらいの登りです。

ここで身体と心をホットにしておくと後半まで楽です、テンションあげていきます。

スキー場の場外を登っていきます、先人のトレースのお陰でかなり歩きやすい。

目の前に谷川岳、ずどーんと鎮座するその迫力ある景色はチャレンジ精神を呼び起こしてくれる。

今年はタイミングがよく、たっぷりと雪が積もった時期に歩くことができました。

谷川岳の登山コースは基本的に尾根沿いです。

特に熊穴沢避難小屋の手前も尾根沿いに歩くのが大事です。斜面を巻いたトレースがよくついてますが、雪崩る斜面があるので危険です(前回歩いたとき雪崩現場に遭遇した)

基本尾根沿いを歩く、スキー場にいたときは気がつきませんでしたが、風が強い。

目の前を旋風が通りすぎて行く、なんか風がすごい強いぞ今日。

バックカントリーの方々がすいすいと下っていきます、トレースがボードで地均しされるのでアイゼン無しで歩くとどこで滑るかわかりません。安全第一必ずアイゼンをつけて歩きましょう。

幸い山側の斜面にはステップが切ってあることが多いので、それを便りに降りると確実かなと思います。今のところ毎回ここにはステップが切られていたので利用させてもらってます。

避難小屋に向かって登り返します、ここで風がかなり強くなってきました、雪煙が舞い上がり先行する登山者に襲いかかります。僕のいる地点は風が弱く、しばらく風が収まるのを待ってから一気に抜けることにしました。

隣でロープウェイでご一緒になったスイス人パーティーが滑走前の談笑を楽しむ最中、雪面に伏せて写真を撮影し始める、雪煙が撮影してみたいんだよ。タイミングよく突風が吹き荒れてくれたお陰でキラキラと輝く雪の粒を撮影できて思わずにっこり。

風と雪の谷川主脈を仰ぎ見て、急登を歩く

午前10時35分、熊穴沢避難小屋。

今年も綺麗に埋まっている避難小屋、ここで一旦甘味の補給と水の補給を行いました。

最近よく食べているウイダーinプロテインバー(ベイクドチョコ)、冬の間は食べやすく重宝します。

避難小屋を出発するとすぐに主脈の景色が目に入ってきます、稜線を上っていく関係上強風を一身に受けることに。

舞い上がる雪の奥に見える谷川主脈はまぁかっこいいこと……。

黙々と尾根を登り続けて行く登山者たちを追いかけます、叩きつける風をハードシェルで防御しながらずんずん進む。

群馬県側、こっちを向くと突風が半端ない、そして斜面がバキバキに固まっている模様。

熊穴沢避難小屋から先はひたすら登り、無心になって登り続けましょう。

景色はほとんど変わりません、前を向けば雪山、左を向けば主脈、右を向けば白毛門がずーっと見えるだけです。

この谷川主脈の景色がひたすらかっこよくて、登っている間は眺め続けることとなります。

大分登ってきました、主脈と同じくらいの高度がありそうです。

足元の雪も風雪に揉まれた硬質なものに変化しています。

先はまだまだ遠い、前を行く登山者達のあとを必死についていくことしかできません。

バックカントリーの方々がよく滑り降りるのはこの斜面、巨大な一枚板のような大雪原が懐を開けて待っているようです。「ここは本当にいいですよ、滑りやすくて入門には最適」って登ってる間に聞いた。

あまり急いでも消耗するだけなので主脈をひたすら撮影、

午前11時35分、ザンゲ岩到着。

肩の小屋下の岩場ですが、埋まっててよく分からない……、例年に比べると稜線沿いの積雪が多いのか、岩の頭しか見えません。

午前11時45分、肩の小屋到着。

谷川岳肩の小屋は山頂に程近い場所にある山小屋。

冬季は無人ですが避難小屋として一部の機能を利用することが可能です。主脈へ至る場合はここがスタート地点になるようです。

肩の小屋から眺める主脈、白い雪景色しか見えない、白銀の稜線は本当にかっこいい。

肩の小屋はご覧のような感じです、売店はもちろんやってません。

お昼ご飯を中で食べたりするのにはいいかなと思います。

山頂付近は雪の造形天国、綺麗なシュカラブが沢山あります。

肩の小屋と稜線、主脈のデカさがわかるだろうか。

午後12時5分、谷川岳トマの耳到着。

山頂付近は多くの人で賑わっていました、頑張って登った甲斐があります。山頂付近は雪が少なく、地面の岩が露出しているところも。ひとつめの山頂に到着です、空が青いぜ……。

トマの耳の次はオキの耳です、オキの耳方面はご覧の景色。

すさまじく発達した巨大な雪庇と白い山頂がなんとも登山意欲を掻き立てます。

こちらは谷川岳主脈、先ほどまで見えていたのとは逆の、北側斜面がくっきりと見えます。

画面右の谷底から吹き上げてくる風がとても強く、山頂では常に強風が吹き荒れていました。

雪庇が発達した稜線を歩いてオキノ耳に向かいましょう、あの辺歩くのは楽しそうです。

山頂直下に雪崩のクラックが入っているのかなと思いましたが、よくみると足跡でした。

クライマーって本当に理解できない人種だわ……、あそこを歩くなんて……。

気持ちのいい稜線歩きに入りました、真っ白な景色が気持ちいい。

ちなみに登山中はサングラスをかけているのでもっと暗く見えていますが、はずすと画面が白飛びしたくらい眩しく、目が焼けてしまいます。雪山に行くときは必ずサングラスをかけましょう。

稜線の途中に休憩が可能な岩場があります、風除け的な機能もある窪地があるのでいざというときはここに逃げ込みたい。

先ほど「クラックかな?」と思ったトレースがこちら。辿っていくと谷底にストンと落ちていきそうで怖い。

岩場付近は風の溜まり場になっており、辺りの雪面が非常に美しい、雪も固く引き締まったもので、きりっとした壁面が辺りを覆います。

山頂から山頂までは谷川岳の一番美味しいところですね!

トマの耳からオキノ耳まではかなり楽しく歩けます。

午前12時30分、谷川岳オキノ耳到着。

ようやっとオキノ耳に到着しました、山頂の碑は頭まですっぽりと埋まっているくらいでした。

碑の奥に行くと崩れそうなのであんまり奥にはいけない。

オキの耳から振り替えると仙ノ倉山方向に向かってずらーっと延びて行く主脈の景色が。

この稜線を楽しみながら歩き抜けたい、稜線を楽しむ時期としたら秋なのかな。

降ろしたカリマーのリッジ30、冬山なのでメッシュタイプの背面じゃないほうが暖かくてよかったです。

ストラップの留め具の着脱がスムーズで、ミレーに比べると少ない指先の力で開閉できるのはいいなと思いました。

谷川岳ダッフィーを撮影しこの日やることの「基本」は終了です。

さて、ここから先はアペンド、ちょっとしたチャレンジとなります。

一ノ倉岳、雪に包まれた静寂の世界へ

さて、チャレンジの内容はこちら。

「オキの耳の先まで行く」です、オキノ耳の先には鳥居があるのですが、その辺は岩場になってて新潟の山がよく見えるということでした。

オキノ耳から続く一ノ倉岳までの稜線、歩けそう……。

事前の下調べでは諦めていたけどこれは行けるという気持ちがわいてきたので、行けるところまでいってみることに。

馬蹄形の稜線の奥に見えるのは巻機山とか只見方面の山々でしょうか、白すぎてどれがなんの山か全くわかんねぇ……。一番奥に見えてるのって多分越後駒ヶ岳と中ノ岳だと思います、多分。

鳥居まで来ると主脈方面は北側斜面が主役となります、ここから先は普段とは逆側の景色を眺めながら進む。

「バックカントリーの兄ちゃんありがとう……」

ソロでラッセルは無理だなと考えていた僕にとってBCの方々がつけてくれたトレースは薄くても非常に心強い。

稜線の幅は広い事と、天候のよさもあり気持ちよく先を進むことができました。

今にも落ちそうな巨大な割れ目が至るところに。

一ノ倉岳の登りが見えてきました、結構急な登りで心配になってきた……。

主脈の景色も大分変わってきました、冬の谷川岳主脈をこちらからみた写真はなかなかないんじゃないかな……。

目の前のピークが一ノ倉岳、写真でみるとそうでもないけど、結構傾斜がきつくて登るのが大変です。つづら折りに何度も何度も曲がって登るしかありません。

この景色は何度みても癒される、谷川岳でみた景色では一番好き。

午後1時30分、一ノ倉岳山頂。

稜線の向こう側にはまだ見ぬ景色が広がる、既に山頂は越えたんだろうけど、どこに何があるのかさっぱり……、とりあえず先行パーティーがいるところまで行ってみます。

「登山の人ですか?珍しいですね!」

バックカントリーじゃないのにここまで来るのはそりゃ珍しいよね……、軽く談笑させていただき、皆さんが滑り降りてゆくのを見届ける。皆さんがトレース作ってくれないと僕はここまでこれませんでしたとお礼を伝えれてよかった。

一ノ倉岳から滑り降りて行くスノーボーダーさんたち、こんな怖いところを滑り降りていくんだ、凄いな……!

軽く感動しながら眺めていました。

(ここはバックカントリーのコースで言うと茂倉沢コースというところのようです。)

ちなみに目の前の稜線の先が茂倉岳(1,977m)です。

向こうまで行くとさすがに帰ってこれません、真冬の馬蹄形縦走なら通るんでしょうけど……。

奥に見えるのは越後山脈なんでしょうか、とにかく真っ白……。

向こうは巻機山しか歩いたことがないし、巻機山も曇っていたのでいまいちよく分からない。

冬の新潟の山は雪がすごいと聞きますが、どこか上れるところがあれば是非とも歩いてみたい。

主脈は完全に影側、こっちから眺める主脈は影のおかげですげー力強い、かっこいい。

奥に見える谷間を抱いた山が仙ノ倉山でしょうか、こっちから見ると迫力が違う。

「スゲーかっこいいなこいつ……」

下山、谷川岳稜線の午後

午後1時45分、下山開始。

さて、一ノ倉岳まで無事にたどり着けたので、帰ることにします。

来た道をピストンで帰ります、オキの耳までは一時間くらいでしょうか、帰り道がすごいだるかったのを覚えている。

帰り道が一番危険なので気を付けてねっていうのを身に染みて体験した帰り道。

プロテインバーをもぐもぐ食べながら来た道を引き返します。

「登り返しがたしか三回……、もう登りたくねーです(涙」

気分は下山となっているため、もう登りたくないモードに。

午後に入り雲が出てきました、主脈に沿うようにすじ雲が一直線に流れていきます。

登って降りてを緩やかに繰り返す、目の前に見えてきたのはノゾキかな。

雪の中を歩き続けているのでそろそろ足がパンパンになってきました。

僕は特にスポーツをやっているわけではない、スポーツとは無縁のデスクワーカーで平日スポーツできないので体力は普通以下です。

後ろを振り向けば一ノ倉岳と茂倉岳が見えます、往路よりも復路の方が茂倉岳がよく見える気がするぜ。

午後2時25分、浅間神社奥の院鳥居。

ようやく鳥居まで戻ってきました、帰り道はかかった時間以上に長く感じたのは間違いない。

オキの耳はすぐそこです、ここまで来ればあとは帰るだけです。

「あれ、オキの耳に誰もいねぇ……。」

午後のこの時間に山頂にいる人間がいるわけないですね。

主脈のこの景色も見納めです、かっこよかったぜ谷川岳主脈。

午後2時30分、谷川岳オキの耳。

よし、ロープウェイまで一気に下ろう!!と思った矢先、クライマーの方が山頂にやって来ました、今日は小屋に泊まるとのことでした。明け方はきっと素晴らしい景色がみれるんでしょうね、うらやましいです。

オキノ耳に到着した時点で時間的な猶予はなくなっていたため、急いで下山に取りかかります。

しかし、トマの耳に向かうまでに面白い景色が沢山ありなかなか足が前に進みません。

「三連ピークとか撮影している場合かーっ!!」

午後2時50分、谷川岳トマの耳。

本日最後のピークに到着です、この時点であとは下るだけと思っていますが、冷静に考えると登り返しが二ヶ所あるんですね、この時点では忘れています。

もちろんそこで頭を抱えたのは言うまでもありません。日も傾いてきた谷川岳トマの耳から見える主脈、朝みた主脈よりも随分と感動的な景色に思えました。

夕日に包まれる谷川岳を降る

空にかかる雲がいい感じに景色を演出する。

小屋から人が出てきたので、ちょっと覗いてみることにしました。

「登るのが遅くなったから泊まろうと思っています」

小屋から出てきた若いお兄さんはそう言いながら一服していました、マジ泊まれるって羨ましい、我が家は冬季の宿泊登山はNGなので……。ここで前回の谷川岳登山で撮影したショットを思い出したので、同じ感じで撮影してもらうことに。

谷川岳主脈、今年は歩いてやりたいですね!

「今からだとコースタイム通りだと下山できないですよね、巻く感じだと思いますけど、頑張って下さい」

言われなくてもとっとと下山してやらぁッ!!という事で急いで安全に降ります。

「まだ僕には帰れる所があるんだ……こんなに嬉しいことはない」と涙するアムロになった気持ちで帰る。

尻セードで帰れればいいんだろうけど尻セードしたらパンツが破けそうな気がして出来ません。

谷川岳山頂手前の急な斜面を徒歩で降りていきます。

傾いてきた太陽が山々をより美しく照らす、夕日と朝焼けっていいよなぁ……。

朝来たときは真っ白だった斜面には無数のシュプールが描かれていました、バックカントリーでは本当に人気のスポットなんだな。

視界の先に見える稜線を辿り、ロープウェイまで歩く。

結構絶望的な景色に見えるけども、雪山の下りは早いから確実に行けるという自信が。

午後3時25分、熊穴沢避難小屋。

誰もいなくなった熊穴沢避難小屋周辺は静まり返った雰囲気、長居する理由もないので足早に立ち去る。

谷川岳を振り向けは少し山頂にはガスがかかっている。傾いた太陽によって作られる影が山を覆ってゆく。

「しまった、登り返しだ……」

スキー場のすぐ手前まで帰って来て目に入った光景、別に上り返さなくてもいいんだけど使命感から登り返しを決意しました。

この辺で太陽が黄色味をまして空がエターナルな雰囲気を醸し出して来ます。

すげー綺麗な景色で、こんなのを見れるなら毎回宿泊登山がしたいとむせび泣いたものです。

谷川岳の山頂だけガスに覆われている、こんなに晴れているのに……。

山はこういうことがあるから怖い。

「ピコッ、ミネラルウォーター+1を拾った」

スキー場に降りて行く途中に未開封のミネラルウォーターを拾いました。

拾ったものを飲むなとは言われますが、雪山だし未開封だし……、いいよね……?というわけで豪快に消費させていただきました。

午後4時10分、天神平ロープウェイ到着。

下山中も余計なことしていたので結構ギリギリになってしまいました、てか最後のスキー場へ登り返したのはいらなかった、巻けばよかった。アイゼンを外してザックに詰め込んだりして下山の準備を早急に行いロープウェイへ。

帰りは無事一人で乗車することができました、ゴンドラ内がEUにならなくてよかった……。

本日頑張ってくれたカリマーのリッジ、いいザックです。

胸元のストラップは外れにくいけども、外れた時に紛失しやすいのでカラビナかなにかで止めておくのがいいでしょう。

……つまりチェストストラップが普通のやつだったらもっといいザックだったのに。

さて、谷川岳を下山したら温泉へ向かいます。

この日色々な温泉を探したのですが、金曜日はどこも休み!!

しょうがないので鈴森の湯にやって来ました、ここは前回も使わせていただきましたね。

入浴料金は大人750円となっております。

鈴森の湯はご飯も充実していて、鮎の塩焼きやソフトクリーム、うどんなどお風呂に入ったらそのまま夕食も堪能することが可能です。特にこの魚の塩焼き、注文してから焼いてくれるのでめちゃくちゃ食欲をそそります。

魚の焼けるいい匂いを嗅ぎながら、鈴森の湯を後にするのでした。

コメント