2017年8月28日、北アルプス北部にある立山三山と剱岳を歩いてきました、今回はついに剱岳、標高は2,999mとなります。

日本百名山の一般ルートでは危険な部類と言われる剱岳。

雪と岩の殿堂とも言われるこの山ですが、今回は一番簡単な別山尾根から登り、その日のうちに室堂へ戻るという健脚向きなコースを歩きます。

前夜、立山三山を縦走し剣山荘でしっかりと準備を勧めた僕、崩れやすい岩と、険しい鎖場に覚悟を決めて山荘を出発しました。

剱岳で待ち受けていたのは岩に囲まれた別世界の景色、そして北アルプスの山々の大展望でした。

2017年の夏を締め括るにふさわしい、岩と雪の殿堂、剱岳登山の始まりです。

剱岳登山に関して

剣山荘から前剱へ、剱岳登山開始

2017年8月28日午前4時55分、剣山荘。

早朝3時に起床しましたが、朝ごはんを山荘でいただくと決めていたので華麗に二度寝。

日の出の時間近くまで布団にくるまり、日の出だけ撮影しに起きました。

しかし、昨晩から空を覆う雲の影響と後立山連峰という巨大な壁のお陰でちっとも日の出は見えませんでした。

うーん、空が紫と赤に染まってるな……というところまでを確認して山荘に戻り、歯を磨いて出発の準備を整えます。

山荘宿泊者は山荘に装備をおいていくことができるため、今回は9割の荷物を降ろして登山を行います。

皆さんアタックザックで登山をするようでしたが、僕は肩紐にコットンキャリアーを取り付ける必要があるのでいつものグレゴリーで登ります。

別山は下から見ると本当に立派な山だ。カールの大きさだけは仙丈ヶ岳に負けてないと思うよ、うん。

お世話になった剣山荘、日曜日に宿泊したため一人布団一枚で寝れましたが、これが土曜日だったらどうなっていたこと……。夏シーズンの剱岳と立山はなるべく平日に訪れたいところです。

朝食は鮭とか色々出てきて健康的な朝のご飯といった感じでした。

ご飯おかわりし放題なのでここでしっかりと半日分のエネルギーを補給しましょう。

ご飯を食べて、ヘルメットをレンタルしたら出発です!

午前5時50分、剣山荘出発。

剣山荘の裏からはすぐに登山道となります、まずは最初の中継地点である一服劔を目指します。

歩きはじめてすぐに鎖場が現れますが、このへんは使わなくても別に歩けるかな……。

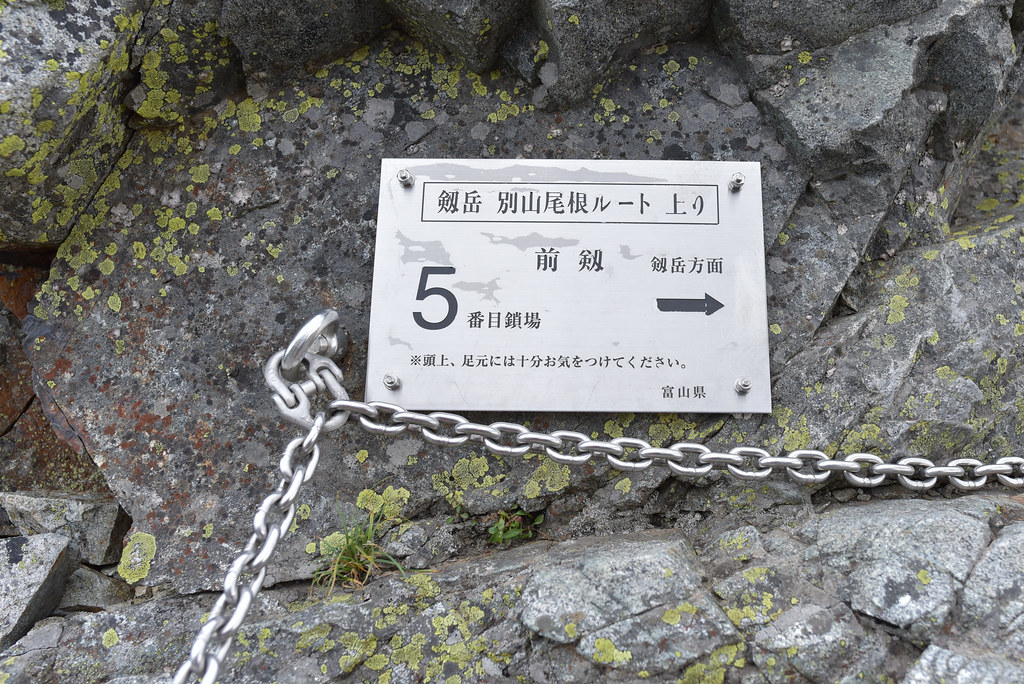

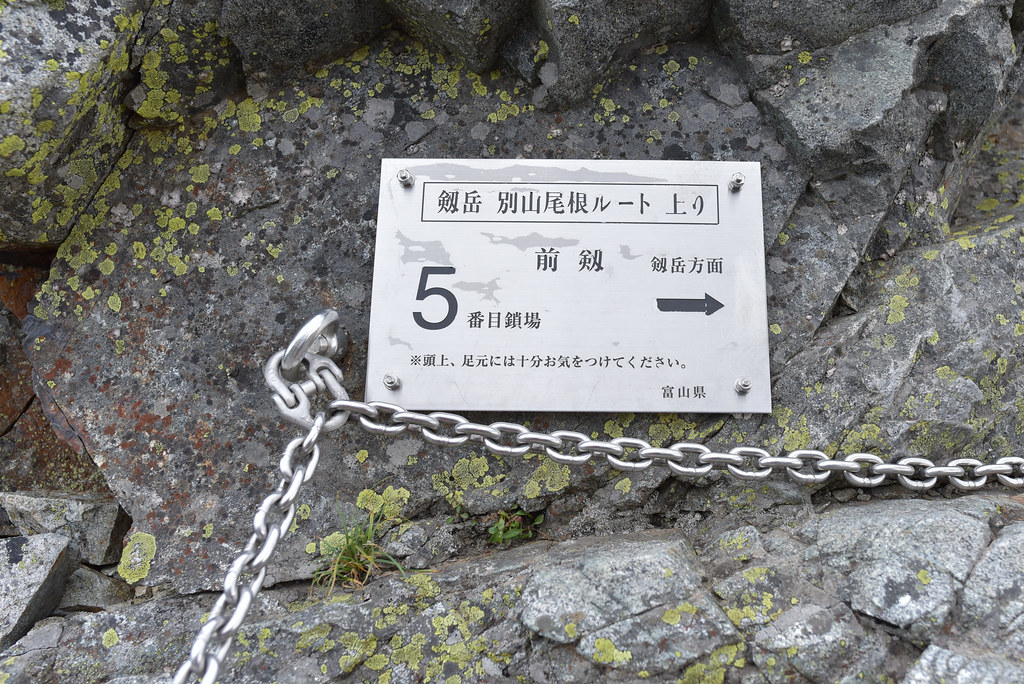

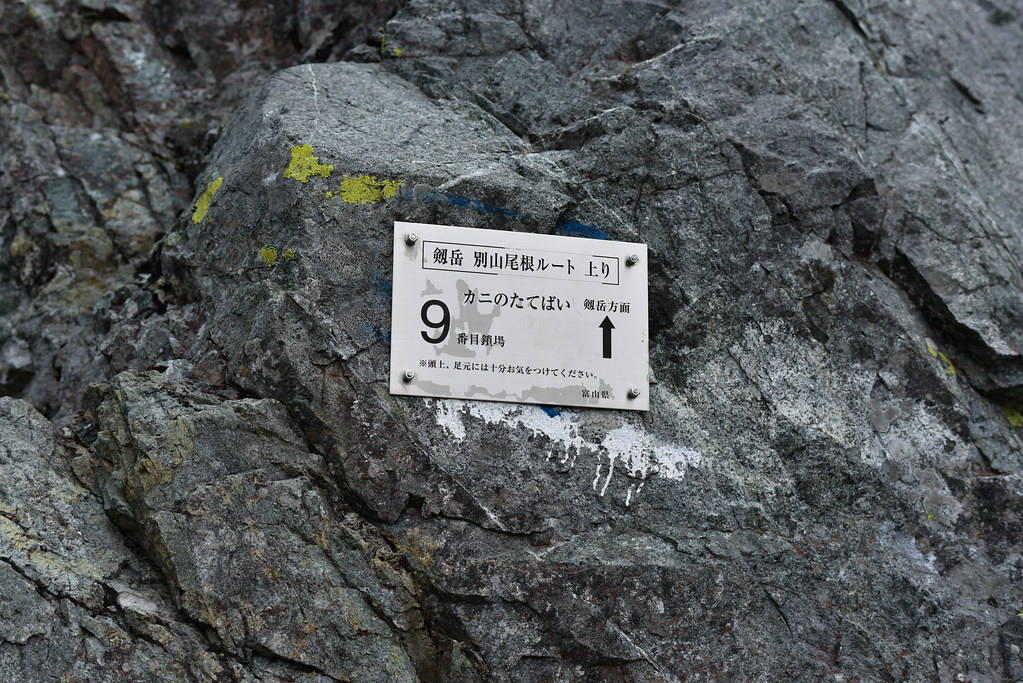

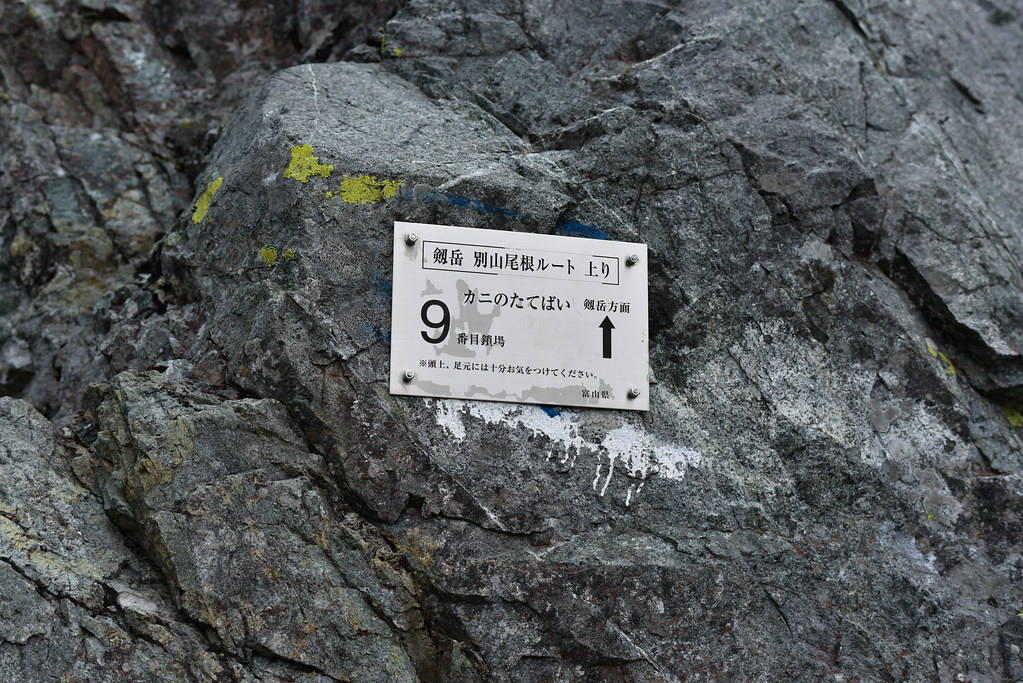

剱岳の鎖場には番号が振られています。

もし滑落したり怪我したときは番号を伝えればいいというシステムなんだろうな。

早速岩に溢れた登山道が始まる、一服剱はこの岩を越えた地点くらい。

一服剱までは浮石は少なく安定して歩けたがこの先は……?

redsugar

redsugarまだまだ先は長い、剣山荘から山頂まではコースタイムで3時間30分〜4時間程度。

渋滞も発生するので少し長めに予定を組んでおくといいでしょう。

真後ろには別山。

剣御前から眺める剱岳はカッコよかった、あそこから眺める日の出とかは気持ちがいいんだろうな。

一服剱を越えて前剱へ向かう道はまず浮石が多い。

登りは力のかけ方が安定するため心配は少ないが降りの場合が心配になる、帰りにその懸念は現実になってしまったのだが……。

鎖場よりも前剱周辺のほうが遥かに危険だなという印象。

写真からも読み取れるくらい石がぐらぐらしている、ひたすら石の上を歩く。

膝が弱い人にとってこの道は地獄かもしれない。

登っては降りてを繰り返す、別山尾根は上り一辺倒のコースではないのです。

登ったら当然降る、下りが本当に危ない。

登りと違って力点が両足2つに集中するし、足を滑らせたら間違いなく死ねる場所だから緊張。

初心者にはまず間違いなくおすすめできない、ある程度鎖場や酷いガレ場を経験していればすんなりと通れるとは思うが……。

取り付けられている鎖は新品に近いもので、この道がよく整備されているんだなということがわかるものだった。

斜面を水平に横断する場所の鎖はまず握ったほうがいい。

月曜日というのにこの渋滞、土曜日や日曜日はどうなってしまうんだ。

危険箇所では人が詰まります。休日は前剱やカニのタテバイヨコバイで渋滞が発生することだけは覚えておきたい。

見た感じ道はしっかりしているけど、横が切れ落ちてるんだろう。

スルッと上がる人とゆっくりな人が別れる場所だ。

ガイドの方が指示を出している??

一人苦戦すると連帯的に渋滞が発生するのが怖い、変なところでは立ち止まりたくはない。

僕の番が近づいてきました、前の人との距離は開けておこうかな。

近くまで来てみると普通の道です、岩殿山のトラバースとあんま変わんない、右側の切れ落ちっぷりが激しいのと、人が歩きすぎて滑ること以外は。

午前7時20分、前剱の鎖場。

ここが岩地獄の5丁目前剱、最初の難関と言われている部分ですね。

あと前の人のステップを参考にして歩くととても楽です、先頭だとどこに足つけるか考えますけど、前の人を見ていればその悩みはだいぶ解消される。

登りきったらその先の降りで渋滞していました。

カニのタテバイを越えて山頂へ向かう、剱岳核心部へ

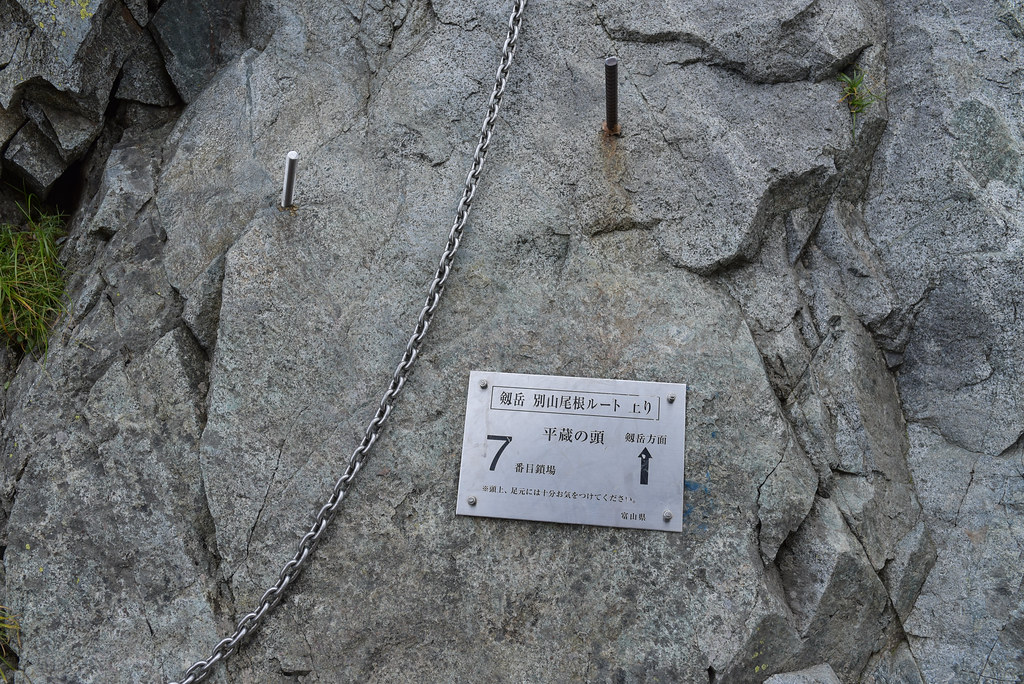

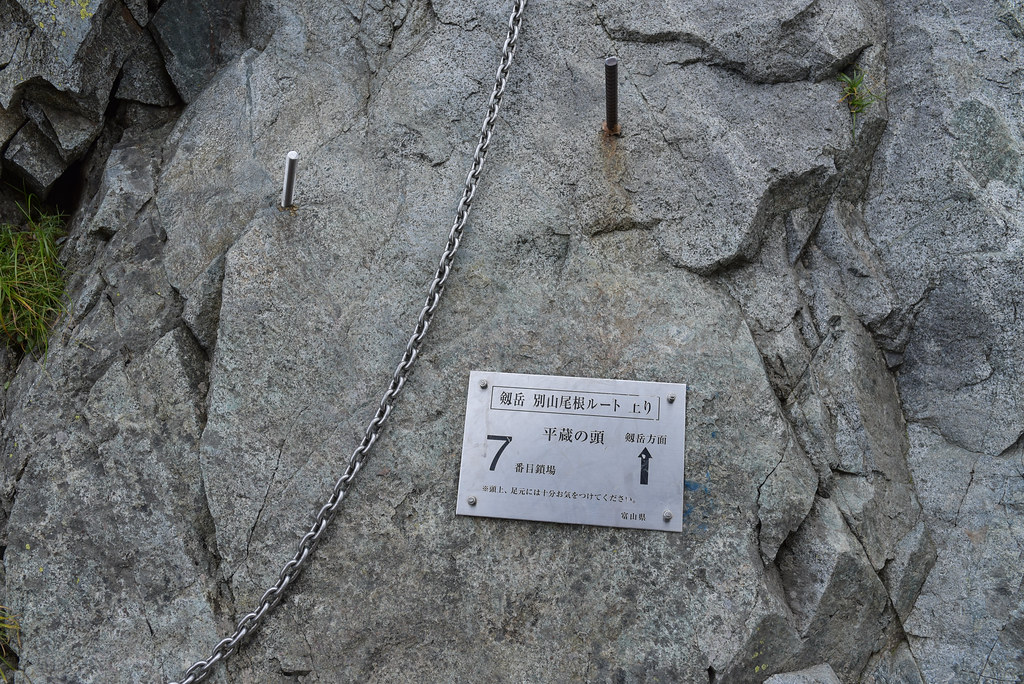

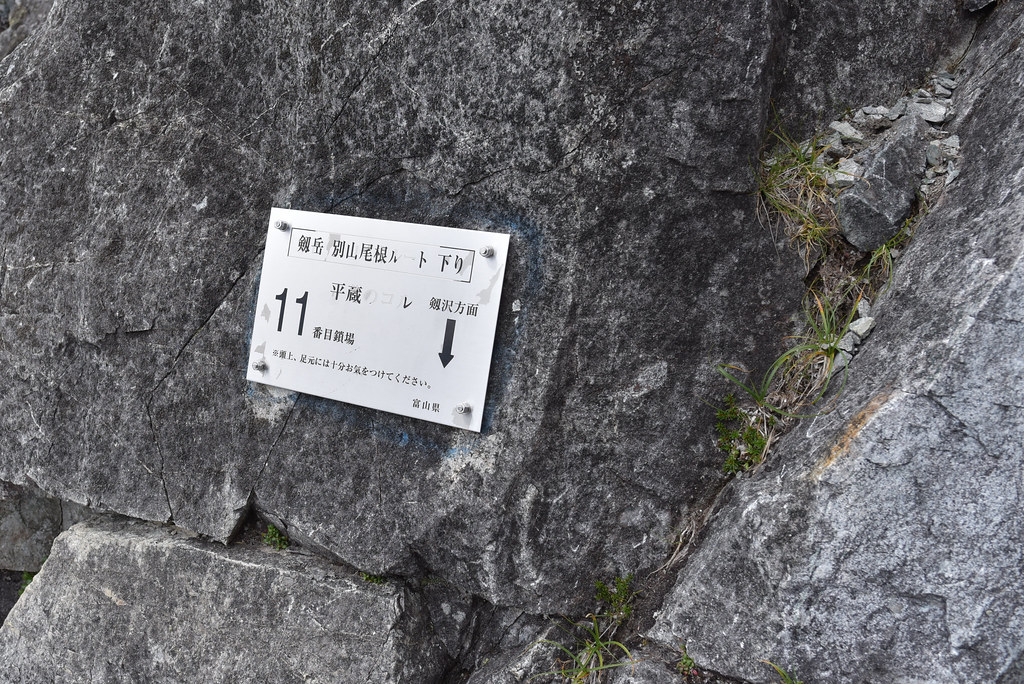

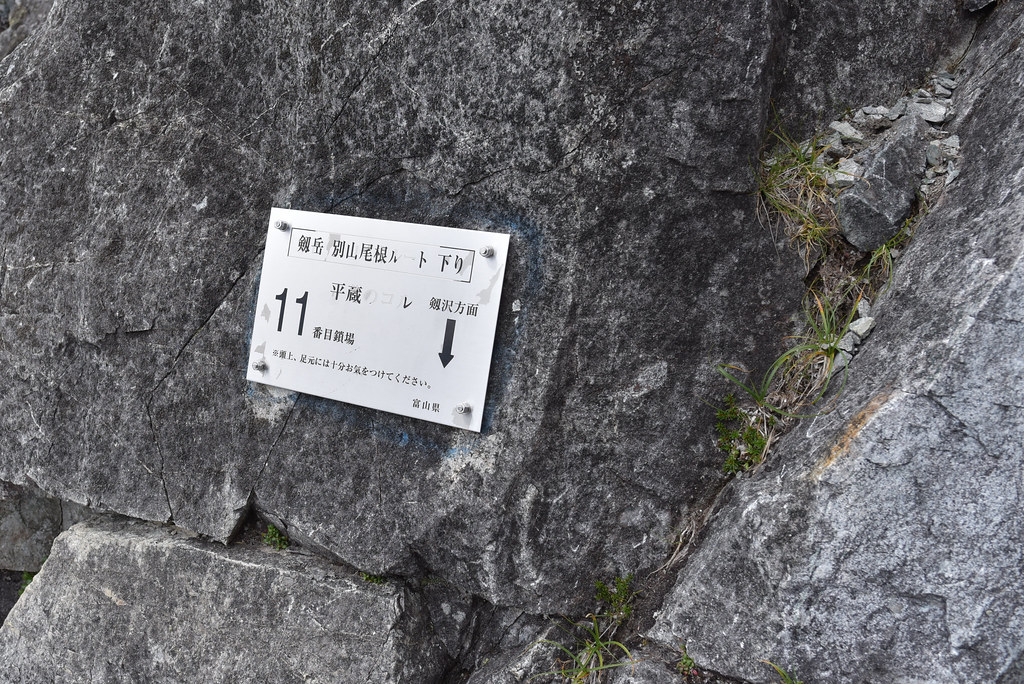

前剱を越えると次の渋滞箇所である平蔵の頭が現れます、ここも結構渋滞します。

風が非常に強いスポットで、この日はほぼ無風でしたがここだけ風が強かったです。

ここで渋滞すると体温を持って行かれて体力の消費になるので防寒具はこの辺までは着ていたほうがいいかなとも思う。

午前7時50分、平蔵の頭。

続々と登る人々、しかし、ここで渋滞のためみんなで談笑。

僕は富山側に降りてノドグロ食べたいな~とぼんやり考えていました。

平蔵の頭、この地点は岩にボルトを打ち込んだ足場を登る垂直登攀スポットとなっています。

しかし、渋滞の原因は登りではなく、登った直後の降りにあるようです。

登りはこんな感じ、乾徳山チックな壁を登ります、足場は基本ボルト。

登りきるとすぐに下り、ここが結構難所。

まな板みたいな坂道を降るのですが結構降りるのが大変でした。

鎖を掴んで体の正面を山側に向ければすんなり降りれるんでしょうけど、混んでて中々体勢を変えれないのでそのまま降りました。

岩場の道は厳しさを増します、登山者の列がまだまだ続く。

渋滞です、所々こうやって足が止まるのでそんなに疲れずに歩けると思います。

空いている日はずいずい進めちゃうので大変かも。

うーん、すごいきれいに石が落ちていってる斜面、ここを登るとなると相当な覚悟が必要なんだろう。

剱岳には幾つか雪渓を登る道がありますが、どれもこんな感じなのかなー。

賑やかな声が聞こえるようになってきたと思えば、カニのタテバイが近づいてきたようです。

その手前の地点でちょっと渋滞しているらしい。

巨大な岩の壁に人が張り付いている、ここから見るととても道があるとは思えない。

岩のディテールで遠近感が麻痺しているのがわかる、そしてこの壁を越えれば山頂だというのもわかる。

まずは平蔵のコルを越えます。

登りと下りの距離が近いけどそんなに苦労するような地点ではない気がした。

空中回廊みたいな岩の廊下を歩いてカニのタテバイへ、この道細くてすれ違うことができないので交互に渡し合うのがいいですね、僕はあまりすれ違いたくないです、はい。

ぽつぽつと人が取り付いているのがカニのタテバイのスタート地点です。

午前8時10分、カニのタテバイ。

この日は人も少なく20分ほどの渋滞ですんだカニのタテバイ、到着時は結構な人が待ちの状態でした。

これリアルに見ても結構な垂直の壁なんです。どーやって登ってんだ??と流石に不安になりました。

女性の方は腕力がやはり問題なのか、男性の方にヨイショーッ!と上げてもらって登っていました。

一応こういうときに自分の体を腕だけで引き上げれる程度の筋力はほしいなぁと思う。

ようやく順番が近づいてきたので移動、前の方に続きスタート地点につきます。

ここからは本当に何を撮っても前の方のお尻が絶対に写ってしまう、ケツばっかり撮っててすまない……。

午前8時20分、カニのタテバイ登攀開始。

噂に聞くカニのタテバイを登り始めます、鎖をしっかり握って、できれば岩の支点を使って三点確保しながら登ります。

足場はこんな感じ、意外と足を置くところがしっかりしている、写真で見るととんでもない所に足をつけているように見える。

垂直、上から石でも落ちてきたら一発で滑落ですね……。

あと上から人が降ってきてもダメですね、本当は一人登りきって安全になってから登るのが正しいんだろうけど。

せめて同軸上に被らないように注意して登ります。

基本片手に鎖、片手に岩、両足に岩で登れます。

腕力を発揮してホイホイ登ってもいいけど雑な登り方になって危なさそう。

登りきったものだけが拝める景色、別山があんなに遠くに……。

カニのタテバイを登ればもう難しいところはありません、お疲れ様でした。

後は浮石まみれのガレ場をひたすら登ります、石落とさないようにだけは注意したい。

山頂付近、案内板が見えたら山頂は目と花の先くらいです。

山頂の社が見えてきました。

剱岳山頂、感動の絶景と岩の殿堂を楽しむ

午前8時50分、剱岳山頂到着。

念願の剱岳山頂に到着しました、空も青空になっていて気分は最高です。

山頂には立派な社と剱岳の山頂看板が3枚……、なぜ3枚もあるんだこれ。

お賽銭を入れて参拝を済ませたら休憩に移ります。

剱岳山頂からの景色を心ゆくまで堪能してみましょう、こちらは富士山方面。

遠くにかろうじて富士山が見えている、八ヶ岳や南アルプスは雲に覆われてしまっている。

目の前の山は針ノ木岳かな、立派な見た目をしています。

高妻山や妙高火打と言った山々が奥に見えます、手前には後立山連峰ですね。

高妻山は登ったことがないのですが、あの台形のやつだよな……。

紅葉の時期に歩きたい山ですね。

薬師岳と黒部五郎岳と笠ヶ岳です、北アルプスの西側の方々です。

この中で一番歩きたいのは笠ヶ岳。

薬師岳と黒部五郎岳は笠ヶ岳のあとに登ってみたいと考えています。

目の前の巨大なカールっぽいのは別山と剱御前、その奥に見える稜線は大日岳方面へ向かう尾根道ですかね。

剱岳からの景色で一番目立つのはこの景色でしょう。

別山山頂から奥に見えるのは立山です、ここから見るとカッコよく見える。

一番かっこいいのは浄土山から眺める立山なんだろうけども、この剱岳山頂からの景色もなかなかイケてます。

全体的にまだ山は夏の色、緑が深く青空ととてもマッチした美しい色合いでした。

ここで写真を撮影してもらいました、おかしい所がありますね。

ヘルメットが青いのです。全身赤に頭だけ青いってどういうこと??と僕が聞きたくなりました。

剣山荘のお姉さんせめて別の色を貸してほしかった……。

山頂碑も一応踏んでおきます、ちなみに僕邦画では「剱岳 点の記」がめちゃくちゃ好きです。

三角点を眺めながらじんわりと涙腺が緩むのでした。

山頂からちょっと飛び出たスポットで記念撮影、足元に水晶玉とか置いてあったんだけれども、何なんだろう??

今から帰るぜ!立山!!とでもいいたげなポーズですがこのあと本当に本来立ち寄る必要のない別山に登って帰る羽目になりましたフラグを立てる行為はやめよう!(早口)

なんというかこの看板の手持ち無沙汰感がヤバかった、山頂は三脚立てるには向いていない場所なので自撮りや記念撮影がしたい場合は複数人で歩くのが一番ですね……。

晴れてるんだけど太陽の光がなかなか弱い、快晴になるまで待ってたんですけど、あまり山頂に居続けると帰れなくなるので下山することにしました。

山頂からの景色も結構たくさん撮ったし満足です。

さらば剱岳、そして次なる目標はまず手前の別山と剱御前です。

日帰り剱岳の場合はあの驚異的な登り返しが最初から見えているので、全然やる気が起きないんですね。

あそこ絶対に辛いっていうのがスタート地点からわかってるから辛い。

まずはカニのヨコバイを目指します。

下山の最重要スポットはカニのヨコバイだと言って過言ではない。

下山時は薬師岳がきれいに見えます、うーん、見れば見るほど歩いてみたくなってくる。

眺めるだけなら最高にかっこいい見た目をしています、これを登らないで済めばいいんだけど。

下山、カニのヨコバイを歩き剣山荘へ

午前9時55分、カニのヨコバイ

下山は上りに比べると渋滞はそんなに発生しません。

本当にこのカニのヨコバイくらいのもんです。

よくカニのヨコバイは難所、最初の一歩が見えないと言いますが、前の人を見ていれば大丈夫。

あと鎖を持ったままこんな感じに身を乗り出すと足場が見えます、画面左の赤い地点が足場です。

俺が参考になる足取りを……あれ??

なんか不思議なステップを刻んでしまった、まったく参考にならない感じでカニのヨコバイを降ってしまいました。

最初の一歩をすぎればあとはこんな感じです、しっかりとした足場が切られているので問題なく歩けました。

下を向いて歩くのに必死になるとペイントを見逃すので注意したい、適度に前を確認して変なところに入らないようにしたいですね。

カニのヨコバイのあとは垂直ハシゴを降ります、個人的にはこれが一番キツかった。

ガタガタ揺れるしはしご好きじゃないんです。

ハシゴのあとはまた鎖、ここは鎖なしでも降りれます。

支点がグラついててビックリしたんだけども、こういうものなのか??

そして現れる山上トイレ、間違いなく悪魔の廃墟でしょう。

地獄の最下層コキュートスの如く瘴気を放っていました。

「こんなところで用を足せるか!!」

トイレで来れば一安心と多くの人は思うのでしょうが、僕的には勝負はここからかなと……。

なぜかというとこっから先の方が石は転がりやすいし、うっかり滑落のリスクが高いと感じたからです。

後ろを振り向けば岩の殿堂、すげー迫力だ相変わらず。

午前10時10分、平蔵のコル下り。

平蔵のコル下りですがなかなかの曲者です、すべすべの岩に入った亀裂に足を突っ込んで登ります。

遠くから見るとこんな感じ。

うーん、スベスベです。

滑落すると雪渓にボッシュートされてそのまま数百メートル滑落します。

裂け目に足をツッコミ、割れ目に指を入れて体を固定しつつ先に進みます。

足場はこんな感じ、割としっかりはしている部類ではある。

平蔵のコルを越えると一般的な登山道の様相。

ここに来てすごい勢いで日が照ってくる、すごい暑い……。

この日の照り方で朝から歩いていたら水が無くなってしまっていた。

山頂以降に晴れてくれて命拾いした感じがある。

剱岳は緊張が続くので、水の消費が意外と早かった印象があります。

しばらく穏やかな稜線歩きです。

午前10時35分、前剱の門。

前剱の門から先は再び落石危険地帯へ、こっから先が一番の難所と言える。

まずは前剱の門を登りましょう、これまた結構な登りです。

頑張ってこれをクリアすればあとは一服剱です。

下りのルートは斜面のトラバース、結構道が細いしハイマツが侵食している。

前剱から下ります、ここが一番の難所です、個人的に落石リスクが非常に高く、鎖場が終わって油断した方が滑ったり、岩を落としてしまいそうな場所だと思いました。

ただし、眺めはすごくいい。

別山がめちゃくちゃ好きになる見え方をしている、剱御前や剱沢もきれいに見えます。

さて、下ります。

写真でも分かりますが結構な斜度をお持ちの坂です、心得て下りましょう。

この石ばっかりの斜面、かなり歩きにくい。

気をつけて歩いていたのですが、メダルゲームのプッシャー機の如く押し出された石が一つ落下。

慌てて「ラッーーーーーーックッ!!!」と叫ぶ事案が発生、転がった石は拳くらいで途中で止まったから良かったものの……寿命が縮むかと思う出来事でした。

落石ポイントを越えたら本当に安心していい状態になります。

一服剱を越えて剣山荘へ。

朝6時くらいから登っていると考えると、ここでようやく半日経過しているわけです。普通ならここにもう一泊か雷鳥沢に宿を取るのが正解でしょう。日帰りで室堂に行く場合は山頂で寝ている暇などがありません。

午前11時40分、剣山荘。

想定の範囲内で下山できた、そして予想通りの体力消費。

ここから先のことを考えて剣山荘でご飯を食べることとします。

剣山荘でお願いしたのは中華丼、非常に美味しい中華丼でした!

サラッと食べれて英気をしっかり養えるから小屋飯っていいわ。

午後12時00分、剣山荘出発。

剱岳に別れを告げ室堂に帰ることにしました、さらば剱岳。

次回はちゃんと剱御前で朝焼けの剱岳でも見たいもんです。

別山のきびしき道、みくりが池温泉を目指し下山

さて、剣山荘からの帰りは剱沢のキャンプ場を経由して帰ります。

前日利用した剱御前への直通路は本当にファッキングな道なので歩きたくありません。

剱沢側は天国かと思うくらい整備されてるし歩きやすくてびっくりしました。

県警の詰め所がありました、山岳警備の方々がコチラに居るみたいですね。

こんなところで働けるなんて羨ましい、けど少し建物がボロいな……。

水がジャバジャバ流れてる、テント場用の水場のようです。

剱沢という名前の場所ではあるが、この水は別山から流れてきているやつだよな……。

午後12時55分、剱御前と別山分岐。

運命の分岐点でした。

この日僕は勘違いをしており、別山の先にある大走りから下山と思いこんでいましたが、実際は剱御前から下山するのが正しいルートです。

前日剱御前を軽めに通過してルートをチェックせず、朝も剱岳のコースに集中していたためコチラのコースをよく見ていなかったのが原因でした。

別山に戻るんだよな、と思い込み別山への直登ルートへ。

こっちの道は随分と荒れていて不安になる、殆どの人は剱御前を歩くのでこんなところは来ないのです。

結構な傾斜の荒れた登山道をひたすら登り続けます、降りではお勧めできない斜度の持ち主。

ボロボロになった僕の目の前に1羽のライチョウが現れました、ちょっと小さいので最初ライチョウだとは気が付きませんでした。

目元の赤い色がとてもよく目立った雷鳥ですね。

どうやら若いつがいの雷鳥のようでした、足に識別タグがついていないですね……。

殆どの雷鳥には識別タグがついていると思っていました。

別山への登りはそれはもう大変でした、心が下山にすり替わっているため登り返しは地獄のように辛い。

午後1時30分、別山山頂。

ここで剱御前からの下山を気がついておけば1時間早く降りれていました、早く温泉に降りたいという焦りがすべての可能性を打ち消してゆく。

コースタイムに余裕のない工程を組むとルートの確認すらしなくなるので良くない。

別山をすごい速度で下り始める、もう後戻りはできません、下ってしまったのだから。

剱岳下山後に出てきた雲の影響もありテンションはかなり落ちている。

雲が出てきたとは言え、ガスがかかっているのは稜線だけらしい、下山に使用すると考えていた大走りがイメージしていたよりも遠い。

すごい速度で雲が流れる。

真砂岳への登りでようやく道を間違えていることに気が付きました、絶望のあまり泣きそうになりますが大走りから本気で下山することにより、間に合うのではないかという一筋の希望を見出します。

午後2時15分、大走り。

ここから室堂まで、本気で下山する覚悟を決める、カメラでスタート時の大走りを撮影したらあとは歩くのみ。

大走りという名前が表すように細かい石と砂に覆われた斜面を下る、下山は思いの外早い。

歩きやすさで言えば奥多摩の平均的登山道と同じくらい歩きやすい。

ステッキなしに歩くため足が心配ですが、そんなことを気にしていたら温泉に入れません。

賽の河原が見えてきました。

午後2時50分、大走り下山。

最近出したことない速度での下山でした。

時刻は3時前、これなら温泉に入れそうです。

問題は温泉までの階段です、雷鳥沢の階段が正真正銘の最後の難関となって乳酸まみれの足に襲い来る。

立山から流れる水は綺麗でした、エメラルドグリーンのきれいなお水が室堂を駆け抜けてゆく。

木道へ入ればこっちのもの、そう思っていました、この時までは。

キャンプ場からの景色が良いな……、雷鳥沢のキャンプ場にテント貼りたいという人がたくさんいる気持ちがわかる。

この石畳からが本当に辛かった、すでに体力を使い尽くした体に鞭打って歩きます。

雷鳥沢ヒュッテ、休みさえ取れていればあそこに泊まって疲れを癒やしていたというのに。

雷鳥沢、とてもいいところだ。ぜひとも奥さんを連れてきてあげたいと思うのでした。

雷鳥荘を越えてみくりが池温泉へ向かいます。

地獄谷から吹き上げる風が臭い、そして刺激臭に溢れていて息ができません。今まで幾つか火山を歩いてきたけどこんなの初めてです、息がしづらいってどういうことなの。

午後3時30分、みくりが池温泉到着。

立山に登る→みくりが池温泉に入ると言っても過言ではない

それ位みんなが入っているみくりが池温泉に到着しました。

ここで驚いたのが、宿についた瞬間後ろから声をかけられ

「ブログとかやってますか??」

剱岳から下山してきて表情のない顔でyesと答えると、なんと話しかけてくれたのはいつもブログにコメントを頂いている方でした。

前回の水晶岳鷲羽岳に続き、読者の方に出会うとは驚きです……。

大走りを全力で下山して乳酸がたまりきった顔をしていた僕はさぞかし生気がなかったことでしょう、本当に申し訳ない。

館内で日帰り入浴の受付を済ませ、荷物を食堂に置かせてもらってお風呂に入りました。

温泉は硫黄の香りがなんとも言えず、気持ちのいい雲上の温泉でした……。

今日一日の山の疲れを労ってくれる湯船は本当に別れるのが辛かったです。

入浴後はソフトクリームを頂く、風呂上がりのソフトクリームって一日の終わり感あって好き。

温泉を上がり、室堂の石畳を歩き駅に向かいます。

雲はすっかり上がりきり、室堂の景色は何も見えなくなってしまいました。

もう歩いている人なんていない、そんな室堂を歩き下山のトロリーバス最終便へ向けて歩きます。

下山路を間違えたときは本当に頭を抱えたが、無事室堂まで帰れて本当に良かった。最終便に間に合っていなかったら雷鳥沢ヒュッテに泊まり、翌日大日岳方面へ向けて歩き出していたかもしれない。

午後4時20分、室堂駅。

終電間際の室堂駅は人も疎ら、店じまいに急ぐ店員さん達。

一つ疑問なんだけども、この人たちどこから出勤しているんだ……?

午後4時30分、トロリーバス終電に乗車。

これにて立山三山縦走と剣岳登山は終了です、長かったー。

アトラクションチックなトロリーバス、ロープウェイ乗り継ぎ下山、確かに降りるときはいちいち眠くなって大変でした。

雄山を越えた途端晴れる世界、長野方面は晴れていたのか。

黒部ダムも見納めです。

午後5時55分、扇沢駐車場。

まだ空が明るいうちに扇沢へ帰ることができました……。

立山三山、そして剱岳ありがとう、とてもいい思い出ができました。

立山は本当にいい所だったので、毎年来たいと思ってしまいました、また必ず来るぞ。

扇沢から自宅までの帰路は大変でした、ここ迄自走で来るの本当に辛ーいと思った……。

次回からはバスでやってきたいもんです。

コメント

コメント一覧 (4件)

こんにちは、早速拝見しました。

無事に下山されて何よりです^^

剱岳は眺めても登っても最高の山ですね。

たてばいやよこばいより、帰りの前剱からの下りでの事故が1番多いと聞きます。

やはり疲れがピークに来た時のあのがれ場は嫌ですよね^^;

そして雷鳥沢から雷鳥荘の登りもいつも疲れます(仕事で毎週歩いていますが、なるべく下りで使って帰りは別ルートです)。

また立山でお待ちしております!

今度は、雪のある時期や紅葉の時期にぜひ!

コメント失礼します。

以前よりブログを拝見させていただいてます。

今回のレポートも写真も多く大変読み応えがありました!剱岳の登山記録で、これほど丁寧にレポートしているブログは他にないと思います。非常に参考になります!

これからもがんばって下さい!楽しみにしています。

こんにちは、今回も素晴らしい景色ですね。

表題の写真は、別山への登りで撮影されたものでしょうか?

私も、立山縦走時に同じコースを選びましたが、剱の眺めが素晴らしく(…登りがキツくて)、何度も振り返ってました。

題の通り、本当に吸い込まれそうで、凄く印象的な風景でしたね~

これからのブログも、楽しみにしております。

ろっぴ様

やはり前剱周辺が大変なんですね、あそこは事故が多そうだなと思いました。

雷鳥沢付近は本当に大変でした、歩くゾンビ状態だったのでもっと体を鍛えようと思います。

立山は素晴らしいところなのでまた訪れたいです。

suzuki様

ご覧いただき誠にありがとうございます、剱岳はゆっくり歩けたためたくさん写真を撮影することができました。

いつも参考になる記事が書ければいいなと思っていますが、これからもいろいろな山の記事を書いていければと思いますので

ご覧いただけますと幸いです。

ルーティエ様

表題は一日目に別山から撮影したものを使いました、三山縦走と立山を組み合わせた場合、別山から見る剱岳が一番きれいなのかなと…。

写真撮影という休憩がなければ本当に辛い登山になっていたかと思います。

これからも記事をご覧になっていただけますと幸いです。