2017年9月14日、八ヶ岳は赤岳から硫黄岳までを歩いてきました、八ヶ岳の盟主赤岳の標高は2,899mとなります。

地理的にはアルプスよりも東京に近いのですが、何かと訪れる機会に恵まれなかった八ヶ岳。

僕にとっては冬しか歩いたことのない山として扱われていました。

僕にとって、百名山では丁度折り返し地点である50座目は是非とも赤岳で、という思いが強く、この日まで登らずに取っておいた経緯があったりします。

さて、八ヶ岳と言えば中腹に広がる豊かな針葉樹林帯とアルペン感の溢れる稜線、コンパクトなエリアに山の楽しみが詰まった、ビギナーからベテランまで楽しめる山として様々な雑誌で幾度となく特集が組まれてきた山かと思います。

今回は八ヶ岳の中では定番の、美濃戸口からの赤岳〜硫黄岳の周回縦走登山を楽しみます。

初秋のヒンヤリとした空気の中歩く八ヶ岳は快適そのもの、山の中の秘湯である赤岳鉱泉も楽しみ贅沢な下山も堪能します。

青空の下で歩く南八ヶ岳縦走の旅の始まりです。

南八ヶ岳日帰り登山に関して

圧倒的な樹林帯を歩き行者小屋を目指す

2017年9月14日午前4時、談合坂サービスエリア。

久々に談合坂にやってきました、中央道を利用して山に行くときはここでスタ丼を食べる……。

ここでスタ丼を食べておくと昼くらいまではお腹が保ってくれるので、非常にお勧めです。

にんにくネギ卵で体力をしっかりつけたてから登山には向かいたいもの。

redsugar

redsugar深夜のSAばかり経験しているので、SAは静かな方がしっくりきますね。

スタ丼をしっかりとお腹に入れたら八ヶ岳へ向かいましょう。

因みに登山前のトイレのことを考えても、談合坂付近でご飯を食べておいたほうが良い人は多いはず……。

午前6時00分、赤岳山荘前駐車場。

美濃戸口から更に林道を走り抜けてやってきました、赤岳山荘。

途中の林道は普通車で来る場合二箇所ほど底を擦りそうな所があります。

出来れば車高の高いSUVで走りたいなとは思う。しかし、東北地方や南アルプス南部の登山口までのダートを経験している方なら、この赤岳山荘までのアクセスは比較的容易なのではないかと思います。

赤岳山荘の駐車料金は一日1,000円となります。

午前6時25分、八ヶ岳登山口到着。

美濃戸山荘の手前にある南沢登山口が今回のスタート地点です、赤岳→横岳→硫黄岳と歩く場合はこちらの登山口を利用します。

プレイボールの合図とともに登山開始、日が昇って間もない八ヶ岳の樹林は真っ暗です。

西側からのアクセスは日が指すまで結構時間がかかるんですよね、赤岳や横岳の日陰になっている森の中を歩き続けます。

八ヶ岳の樹林はスタートから本気を出していてくれる、苔とウッドチップのように敷き詰められた落ち葉の道を気持ちよく進む。

沢沿いを歩いていくので、いつでも気持ちのいい渓流の音を聞いていられます。

ナイスな写真スポットが何処かにありそうな気がするもんですけどね。

苔が深くなり、白肌の木々と緑のコントラストがより一層深まってくる。八ヶ岳の奥地に入れば入るほど景色はシンプルで色濃くなる。

最初の樹林は思いの外長く、コースタイム上は2時間近く計上されています。緩やかな登りなので歩くのが早い人なら半分の時間で登れる場合もあるようです。

至るところにケルンも。でもこのへんすごい道がしっかりしているからケルンはいらないのでは??

うげーーーーっ!!

気持ちの悪いきのこがたくさん生えていました、植生は非常に豊かなようですね……。

午前8時15分、ヘリポート。

ヘリポートまで付けば行者小屋は目と鼻の先です。行者小屋のエンジンの音や、人々の話し声が聞こえたりするんじゃないでしょうか?

午前8時20分、行者小屋。

赤岳登山の前進基地である行者小屋に到着しました。ここはファミリーキャンプ等でも使える場所で、休日には多くの登山者で賑わう所です。前回訪れた時は休日ですごい人だかりだったっけ。

夏も終わり秋の空気が山には張り詰めていますが、水場の雰囲気は相変わらず。

正直ビールが売っていたら登る前でも飲みたくなるよね。

今回は文三郎尾根から登ります、過去地蔵尾根は下りで利用したことがありますがどちらが登りで楽と聞かれれば僕は地蔵尾根かな。

文三郎尾根で赤岳へ、鎖と階段の尾根道

前回はガスの中阿弥陀岳へ向かいました、今回は阿弥陀岳はパスするので文三郎尾根に直行します。

こんな感じに階段が延々と続く、めっちゃ楽だ……。

ゆっくり歩けば疲れ知らずな階段です、のんびりと登っていくことにしました。

右手に見えてくるのは阿弥陀岳、手前のピークは中岳です、ここから見ると中岳は立派に見えますが稜線に立つとただの丘程度の存在になります、悲しい。

階段と階段の間には時折こんな感じの鎖道が現れます、鎖もあるし壁には手をかけるところがしっかりしているし結構信頼性の高い道だと思います。

稜線が見えてきた、ようやく奥秩父側の景色が見えるのかと思うと感慨深いものがある。

午前9時25分、文三郎尾根分岐到着。

指導標付近からの景色はこんな感じです、まずは右手に阿弥陀岳が見えるはず。

阿弥陀岳は登ると結構岩場を登らされるので、慣れてない人にはおすすめできません。

東側の景色、権現岳方面、厳ついねー。

前回は阿弥陀岳から見る赤岳を見たくて、阿弥陀岳に登ったのですが、真っ白なガスに包まれた空が見えただけでした、南無。今回は雲ひとつない快晴の空の下で阿弥陀岳を眺めています。

下から見上げるとこんな感じ、注意すべきは先行者の起こすであろう落石ですね。滑落も注意したいのですが、土日は人の多い場所なので落石のほうが注意したい。

地面はこんな感じ、土が見えているところに足を着地させるように気をつけていれば転ぶリスクは減らせるのではないでしょうか。

鎖場が終わったら梯子、これを登ると山頂は目と鼻の先になります。

登るのに集中していると結構一瞬で山頂についた感覚になるのではないでしょうか。

ただ標高は2,800m越えてるんで慣れてないとヒーヒー言いそうですが……。

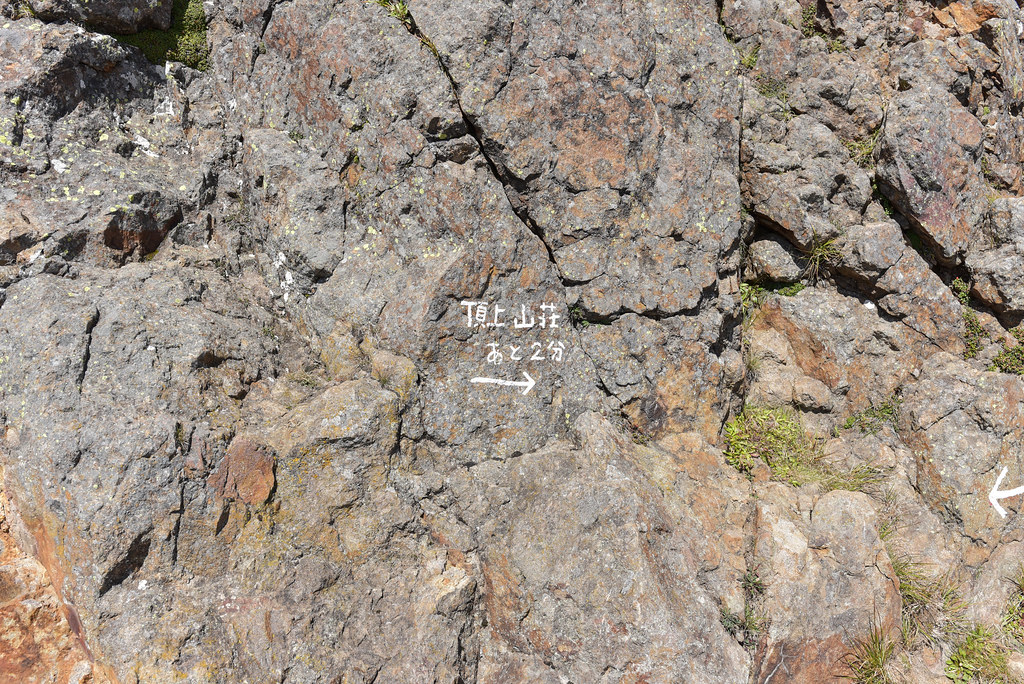

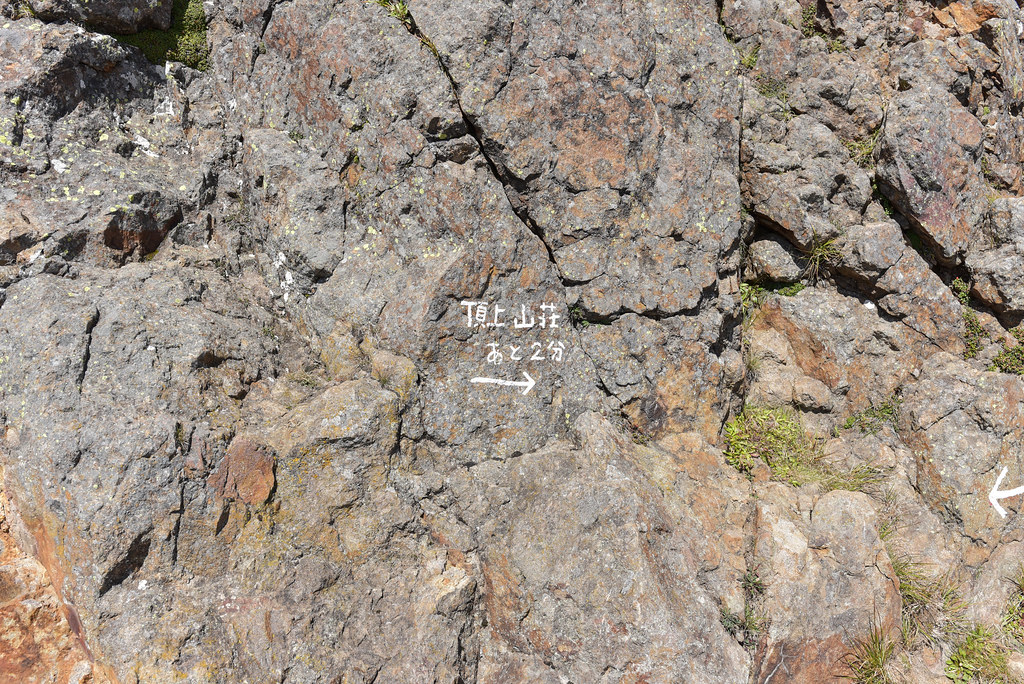

「あと2分」

嘘だろ?と思うけども距離的には本当に2分くらいだと思います。

山頂が見えました、そして頂上山荘も、真っ青な青空が広がり気分は最高です。

赤岳山頂と青空の世界

午前9時55分、赤岳山頂到着。

赤がテーマカラーの自分にとって赤岳は念願の山でした、なんとしても晴れた日に登りたい!

その思いだけはとにかく強かったので、この時の感動と達成感は心地の良いものでした。

しかし赤岳の山頂は狭い、三脚立てようにもなかなか場所もないし……。

個人的にはこんな感じので稜線と山荘を入れて撮影するのがいいなーと思いました。

八ヶ岳で百名山は折り返し地点、百名山限らず日本各地の山を歩いて記事を書き連ねていきたいものです。

いつかは自分なりの百名山ってのを選んでみたいですね。

「あぁ、ダッフィー撮影してないじゃん……、これでいいや……」

投げやりに三角点に最高Tシャツを被せダッフィーを撮影する、人の少ない山頂だからこそできる芸当。

午前10時10分、赤岳頂上山荘。

赤岳には2つ山荘があります、頂上にあるこちらの山荘と、少し降りたところにある天望荘。

泊まりでくる場合にはどちらに泊まるか悩みますね、山頂に近い頂上山荘、風呂がある天望荘か……。

個人的には頂上山荘かなぁ。

まだ軽食の開店時間でも無いので頂上山荘に特に用がない、バッジは前回購入しているし。

因みに八ヶ岳の罠なのですが、小屋によってバッジが違います、頂上山荘と天望荘で置いてるバッジが全然違うので注意。

赤岳のバッジが欲しいなら頂上山荘かなと思います、僕のときは赤岳頂上バッジは頂上山荘だけに置いてありました。

なおかつ地面が最高に歩きにくいわけです、降りだと特に嫌。

乾燥していても濡れていてもポロポロとした石ころが足元を不安定にさせてくれる。

ハイマツと斜面の間を歩くのですが、ここが本当に歩きにくいわけです。

石ころも多いんですよね、落石を起こさないように注意して歩かなくてはなりません。

雲が横岳に被り始めました、嫌だなぁ……。登山中はなんとか天気が持ってほしいと心の底から願います。

赤岳の山頂からは天望荘の裏側を歩いて玄関に向かいます。

午前10時25分、赤岳天望荘到着。

屋内はこんな感じでとてもきれいな室内空間が広がります。

バッジを買ってトイレをお借りしました、バッジが頂上山荘と違うのに気がついたのはこの時だった。

ディスカバリーチャンネルが流れていて下界と変わらぬ日常が続いていてホッとしました。

天望荘を出発して横岳に向かいます、赤岳の東側は雲で埋まりきってしまいました。

横岳、岩と鎖の山を越えて硫黄岳へ

午前10時50分、地蔵の頭。

地蔵尾根との分岐点です、地蔵尾根の方が楽そうな気がするんですけど、どうなんでしょうね。

さて、横岳登山の開始です。八ヶ岳縦走の場合この横岳が難所として多くの人の前に立ちはだかることでしょう。

実際に登りにくいところも多いため細心の注意が必要です。

梯子を登ってスタート地点に降り立ちましょう。

ここからが横岳スタートといった感じです、横岳を歩いていて思ったのですが所々トレースがわかりにくく、広い場所だと登りのルートが何本かある地点があるので注意。

岩場→梯子→岩場が続きます、基本的には細かいアップダウンで標高差はそんなにない。

横岳を歩いている途中でお腹が限界に、朝食べたすた丼のパワーが切れ始めたので栄養補給。

趣味でマラソンやっていたからか、最近登山でのご飯もマラソンのエイドみたいな感じになってきました……。

運動中はなかなかご飯を食べる気分になれない。

登って降りてを繰り返します、横岳は悪魔的な見た目をしています。

稜線で色付き始める植物たち、ウラシマツツジは真っ赤に染まっていました。

横岳稜線は岩の上を歩いているんだなっていうのがよくわかる場所です。鎖があるからと言って気を抜くと落石で滑落してしまいそう。

すぐに登り坂に差し掛かります、足を置く場所はあるけど雨の日だと滑りそう……。

稜線のサイドを歩く部分は崖っぷちが多いので、勢い余って足を踏み外さないようにするのが大切です。

こういう場所は降りにくいので特に注意したい。

崖っぷちに降りたあとは石がゴロゴロとした坂を登ります。

午前11時35分、三叉峰。

横だけの山頂まではあと一息ってところでしょうか?コースタイム以上に歩いている時間が長いと感じてしまう場所です。

ここで赤岳をチェック、全然晴れてるじゃねーか。

結局この日東側に雲は多いものの、八ヶ岳自体は最後まで快晴の好天が続きました。

横岳山頂手前で一旦休憩的な稜線に出ます、休憩するならこの地点がおすすめです。大人数の休憩は出来ないけど、一人二人が休めるスペースは十分に確保が可能。

横岳山頂前の登りとナイフ地点はここが最後です、梯子を登って奥に進みましょう。

梯子周辺はこんな感じで崖になっています、夏は大丈夫だと思うけど冬は怖そうな地点ですね。

ようやく横岳山頂が見えてきました、コースタイムに対して体感時間が長い緊張感あふれるコースでした……。

午前11時50分、横岳山頂。

本日の2座目にして最難関の横岳でした……慣れていればどうってことはないけども、初心者の方にはかなりきつい道中になるのかなと。

横岳の山頂からは赤岳と阿弥陀岳がよく見えます。

横岳から先は硫黄岳ですね、なだらかな稜線が特徴的なコースに入ります。

すぐにそんな優しいコースに入れるかと言われればそんな事はない。

横岳から硫黄岳に降りる所はとても急です。

鎖付きの急な斜面、後ろ向きで鎖を利用して降りたほうが早い人もいるかも。

硫黄岳、穏やかな稜線と爆裂火口の山

難所を越えたらようやく稜線に到着。

ここから先はなだらかな山歩きで、危険箇所も無くなるためだいぶ気分は楽になるでしょう。

石が姿を消して赤土が姿を見せたらそこはもう硫黄岳です、これ迄とは全然表情の違う山が姿を表します。

富士山の下山路みたいな雰囲気です、足元は赤茶けた火山性の砂で覆われています。

歩きやすい、実際に歩くまで僕もそう思ってました……。

歩いてみてわかったのは、細かい砂利が足を滑らせに来やがるということです、調子に乗って歩くとツルッと滑ります。

硫黄岳を境にして北八ヶ岳と南八ヶ岳とエリアが別れてきます、硫黄岳から先は一旦標高がガッツリ落ちるんですよね。硫黄岳自体は気持ちのいい稜線歩きと程よい風があってとても楽しい。

因みに少しでも風が強い日だと、硫黄岳は強風が吹き荒れます、風の通り道なのでそこは注意。

後ろを振り返れば大同心とかのクライミングスポットかな?奥の横岳は本当にゴツゴツしていました、硫黄岳の隣の山とは思えないな。

午後12時40分、硫黄岳山荘到着。

バッジとかあるのかな?と思い入店してみました。

お宿の中はこんな感じでとても雰囲気がいいです、おしゃれなカフェって感じ。

都内にあっても個性的で人気が出そうなお茶屋さんの見た目。バッジはあったのですが、横岳硫黄岳のオリジナルデザインバッジでした、かわいい系のデザインでしたね。

バッジを購入したら登山再開、硫黄岳山頂へ向かいます。山荘からの登りがちょっと身体に応える、流石に疲れてる。

硫黄岳山頂はとにかく広い、曇っていたりしたら道がわからなくなるような見た目。

ルート上にケルンがたくさんあるのはそのためです、遭難防止用というわけですね。

これまで来た道を振り返る、横岳の形跡が跡形もねぇ。硫黄岳の緩やかな稜線は大雪山連峰によくありそうです。

午後1時10分、硫黄岳山頂。

前回硫黄岳到着の際は此処で休憩しましたね、冬来たときとあんまり変わらない山頂の景色でした。

冬も同じ構図で撮影した気がする、初秋の緑が濃い赤岳の遠望もまた満足できる景色でした。

南八ヶ岳の山々、硫黄岳から見ると見た目の非常に良い立派な山が連なる景色が目の前に広がる。

手前の台地状の樹林を抜けた先に天狗岳、その先に縞枯山や蓼科山がひろがっている。

さて、時間に余裕があるので硫黄岳山頂をじっくり歩いてみます。

赤岳横岳とは違って硫黄岳山頂はかなり楽しめる場所になっています。爆裂火口は特におすすめ、火口周辺をぐるりと回ってみるのがいいでしょう。

なかなかの迫力を持った景色なので、爆裂火口はじっくり見ておいて損なしです!

緩やかな丘のような山頂の一部をぶっ飛ばした爆裂火口、山の北側がキレイにえぐれてます。

この火口の下に行くと日本で一番高い場所にある野湯、本沢温泉があります。

前回は硫黄岳の火口周辺を歩かなかったので、今回はぐるりと歩いてみることにしました。所要時間は片道5分くらい、なかなかいい景色を見ることができます。

硫黄岳爆裂火口の東側からみた景色です、表面の地殻の様な層とその下の砂地のような層、はっきりと表情の別れた地面の姿がより鮮明に見えますね、そして緩やかな稜線もより特徴的に。

試しに歩いてみたけどいろいろな景色を見ることができて大満足でした、硫黄岳に行くならぜひ火口周辺を回ってみてほしいです。

火山の授業とかで硫黄岳に来たりすればめちゃくちゃ盛り上がるんだろうな。東から見たほうが地層の違いが鮮明に見えます。

よし、下山しよう

手軽に登れて本当に楽しい山です、八ヶ岳。

左を向けば赤岳と阿弥陀岳の気持ちのいい姿が広がります。

ここから見る八ヶ岳って定番なアングルなきがする、やっぱりメジャーはいい。

目指すは赤岳鉱泉です、下山前にお風呂に入ります。

砂場のような景色が広がるこの一帯が硫黄岳周辺では一番気持ちがいい。アルペン的な景色を楽しむことができます、硫黄岳って本当に楽しい山だ。

壁のようにそそり立つ山脈を真正面から見られます、初心者の方は硫黄岳だけを登るのもアリなんじゃないでしょうか。

午後1時55分、赤岩ノ頭到着。

指導標に従い赤岳鉱泉へ下山します。

赤岳鉱泉と夕暮れの樹林

赤岩ノ頭をすぎると一気に樹林帯へ、この辺は地蔵尾根などと変わらず。

午後2時55分、赤岳鉱泉到着。

時間的に午後5時下山くらいでいければいいやと思っていたのですが、風呂入って下山するとちょうどそれくらいになりそうなので入浴することにします。

山荘のカウンターで入浴したいと宣言し1,000円を支払うことで風呂への扉が開きます。

赤岳鉱泉の中はめちゃくちゃきれい、掃除が行き届いているし木のいい匂いはするし雑誌は最新号完備だし、ザックやロープにヘルメットまで販売してる、なんだここ。

お風呂にはシャワーとかないし石鹸も使えません、お湯のみですけどこれがかなり熱い。登山中に風呂に入るというのはかなり危険です、下山したくなくなります。

赤岳鉱泉でかなり気持ちよくなったのですが、残念ながら下山しなくてはなりません。

こんな気持ちのいい温泉宿だとは思いませんでした、泊まりたい。

赤岳鉱泉からの下りは沢沿いを歩く感じです、南沢と違ってこちらは水が鉱泉なので川底は酸化して真っ赤になっています。

9月に入り日が長いわけでもないのでとっとと下山します。

樹林も相変わらずきれい、八ヶ岳って癒されるな。

午後4時50分、美濃戸山荘前到着。

朝のスタート地点前に戻ってきました、周回でざっと10時間くらいでしょうか。

途中お風呂に入らなければ9時間くらいで下山できたのかなと思います。なるべく限界まで山の中を歩いていたかったので、今日は満足です。

結構車が残っていて驚きです、山小屋の多い八ヶ岳なんで皆さんどこかしらの宿に泊まっているんでしょう、羨ましいなー。

八ヶ岳周回はコンパクトな山域に樹林、アルペン的な景色がぎゅっと詰まっており、その手軽さも相まって非常にオススメできる登山コースでした。一泊を途中に入れると非常に贅沢な山歩きができるのではないだろうか。

下山後はもみの湯へ、赤岳鉱泉で温泉を楽しんだ後でしたが、やはり下山中に汗をかいたので温泉を追加で注文することにしました。あと赤岳鉱泉には入浴後の牛乳などのオプションがなかったので、もみの湯でしっかりと入浴後の牛乳を味わうことにします。

八ヶ岳周辺といえばこれ、八ヶ岳高原牛乳。非常に味の濃いこくまろミルクは八ヶ岳下山後には必ず飲みたいものです。

思わずこの日は2本飲んでしまうくらい牛乳に飢えていました。

帰路に着いたのは午後6時、渋滞が発生し始めた中央自動車道。

どうせ渋滞に巻き込まれるのならば焦ることはないだろうということで、夕日を見ながらのんびりと東京への帰路につくのでした。

コメント

コメント一覧 (2件)

南八ヶ岳の縦走おつかれさまでした。

私もredsugarさんの約10日後に一泊で南八ヶ岳を縦走して来ました。登山歴6ヶ月と短いですが八ヶ岳の魅力に取り憑かれました。

どこかの山でお会いした時には挨拶させて下さい。

ryushiro様

ご覧いただきありがとうございます。

僕は登山を初めて3年目が過ぎようとしていますが、八ヶ岳エリアにはなぜか行くことがなく。

今年ようやく冬以外のシーズンで歩くことができました……。

森がきれいな北八ヶ岳も冬以外で歩いてみたいと思うばかりです……。

割とわかりやすい格好に、一眼2台というスタイルなので見つけた際は是非ともお声がけいただければ幸いです!