2016年7月23日、北海道大雪山旭岳~トムラウシ山を縦走してきました。

この記事は2日目、白雲岳避難小屋からヒサゴ沼避難小屋までを歩きます。

縦走の核心部たる巨大にして美しい忠別岳、長大な高根ヶ原、花に彩られた神遊びの庭。

トムラウシ縦走の2日目は縦走ではくては見ることができない、核心部の景色に感動を覚える旅となりました。

全てが美しい大雪山の長大な稜線と手付かずに思える雄大な自然。

しかし、そこはヒグマの危険性があり決して気を抜いてはいけない場所でもあります。

北海道の大自然が残った大雪山縦走の旅、このブログでは初めての2泊3日の旅となるカムイミンタラを目指す二日目の始まりです。

大雪山縦走二日目の概要

白雲岳避難小屋から忠別岳を目指す

2016年7月23日午前4時10分、白雲岳避難小屋。

朝目を覚まし急いで身支度を済ませて外に出る、ご来光がゆっくりと上り始めているのか空はうっすらと赤と青の淡いコントラストを描き出している。視線の先に王冠のようにギザギザとした山が見える、トムラウシだ。

redsugar

redsugar朝日に焼かれるトムラウシを見つめていると、もくもくと雲が高根ヶ原に迫ってゆく。低く押さえつけられたような雲は高根ヶ原を通り抜けようと西から東へと走るようだ。

小屋に戻り、歯を磨きザックを外のベンチに持ってきた頃には雲は滝雲となり高根ヶ原を下ってゆく、テレビでしか見たことのないような景色が目の前に広がる。山に登っていなければ見れないような自然の神秘を目の当たりにし、今日1日の山行への期待がはち切れんばかりに膨れ上がっていくのを感じる。

午前4時50分。

白雲岳避難小屋を出発し高根ヶ原へ移動開始、山荘の下は黄色い花で埋め尽くされている。

この黄色い花はチシマノキンバイソウらしかった、シナノキンバイの北海道亜種とのこと。

窪んだ登山道から見れば、視線と同じ高さくらいに花が来る。鮮やかに咲いた花が奥までずっと続いています。

高根ヶ原の基部から白雲岳を見返すと、三角形の立派な山に見えます。山頂に登った時は平地が広がる台形状の山だったのに、不思議な山である。

高根ヶ原にはエゾツツジが花を咲かします、もともと低木なのですが内地の標高3000mと同じ環境が広がる大雪山では地べたに這うようにして咲いています。

高根ヶ原の核心部は雲の中、雲海に沈んでしまっている状態です。

これからあそこに突っ込んでいくのかと考えると少し躊躇する部分がありますね。

そして滝雲が目の前を下って行く様は日本の絶景で紹介されてもいいのではないだろうか。

目指すは王冠のようにギザギザなトムラウシ、試練と憧れの山です。

日帰りではなく旭岳から縦走をすることにより、この大雪山の魅力を知ることができる。

山頂以外の稜線にこの山の魅力は詰まっています。

エゾツツジとイワブクロが咲き乱れる稜線、高根ヶ原は花の楽園で。

歩いていれば次々にいろいろな花が姿を現します、その全てを撮っていては先に進めません。

東に目をやれば東大雪の山々が、きっと石狩岳やニペソツもこの山脈のどこかにいるんだろう。

稜線のお花畑はさながら異国の地の風景、植物の楽園が広がっている。

高山植物の女王コマクサもしっかりとその姿を見せている。

目を引いたのはこれ、ウルップソウである。

北海道の礼文や沿岸、内地では白馬岳、八ヶ岳で見ることができる。大雪山に咲くのはホソバウルップソウという固有種だ、見ることができてラッキー!

遠くなってゆく白雲岳、本当に丘陵地帯が広がるような稜線だ、山とは思えない。

午前6時00分、大雪高原山荘コース分岐地点。

高原温泉へ向かうコースは基本的にヒグマの生息地を突っ切るので、シーズン中は使用不可。

高根ヶ原の核心部はこの看板から先の地帯となります。

大雪高原山荘から行く沼巡りコースは画面左側の樹林帯の中でしょうか?滝雲が下りていった高根ヶ原の絶壁は近くで見ればこんな感じ、雪渓が残る急な崖です。

自然が生み出した凄まじい景色、いつまでも見ていられる。

ちなみに分岐周辺ではコマクサがどこにでも咲いているので、高山植物の女王としてのレア感は全く無い、ウルップソウの方がレアな状態。

高根ヶ原からは高原温泉から上がる湯気が見える。意外に近いように思えるけれども、歩いてみれば遠いのでしょう。

コマクサの群生、茶色に染まった砂利道をピンク色に染め上げるコマクサ。こんな群生を幾つも目にすることができた経験は無い、大雪山の自然の豊かさである。

7月後半というベストシーズンを選んだのは花が最も勢い付く時だから、コマクサも瑞々しさを携え、透明感のあふれる表情をしていました。

チシマキンレイカ、千島列島などに咲く花です。小さな花が寄り添い、花束のような豪華さを演出しています。よく見れば朝露を身に纏い水に濡れた美しい姿をしていました、水も滴るいいお花です。

雲と晴れが交互に訪れる高根ヶ原、ジリジリと照りつける太陽から逃げる場所が無い稜線。曇りは曇りでありがたかったりするのです、歩くだけで汗が吹き出します。

午前6時50分、ハイマツ帯突入。

休憩をとったすぐ後にハイマツ帯が現れました、この先はハイマツと稜線を交互に歩きます。

ヒグマの恐怖に怯える地点はこの高根ヶ原のハイマツ帯付近でしょう。

時折花を刺激する獣臭、メンバー全員が不安を感じつつも鈴の音を大きくして進む。

この写真を撮った時も獣臭が強かったのを覚えている。森林限界の稜線から藪道に入るのは勇気のいることでした。

ちなみに獣臭ですが、すごく汗臭い匂いがするといえば通じますでしょうか。洗ってないグローブの匂いなどが近い気がします。

木道が敷かれているからいいものの、緩やかな登りにゆっくりと足の体力を奪われます。

後ろを振り返れば台地状の稜線、テーブルマウンテンのような変わった見た目です。

7月にしてこれだけの雪が残る場所は北海道以外にはありません。

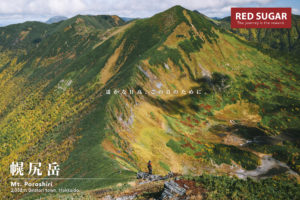

忠別岳、大雪山縦走路で一番かっこいい山

登りきるとひときわ巨大な山が姿を現しました、忠別岳です。

日本で一番雄大な景色が広がる山だと断言していい?

北欧かどこかの景色だろうか?

北海道でなければこんな景色を撮ることはできないだろう、忠別岳こそがこの縦走路のメインの見どころである、ここで晴れてくれて本当にうれしかった。

雲がひっきりなしに流れてゆき、その上の青空が陽ざしを投げかける。

地面にはキバナシャクナゲとチングルマが咲き乱れ、遠景に白い点々を造り出す。

アルプスの少女ハイジに出てくるような景色…。

大雪山のチングルマは内地で見るチングルマよりも一回り大きい。

それが軍勢をなして地面を占拠している、どこまでもチングルマが広がる景色は圧巻。

忠別岳へのアプローチを開始、まずは手前の忠別沼へ向かう。木道が設置されているため非常に歩きやすい。

この日の朝は奇跡的に風がなく、水面に映った忠別岳が格別の美しさだった。この逆さ忠別岳を見れたことがこの旅の中でも強い思い出として残っている。

湖畔の木道を歩きながら忠別岳を目指す、湖畔にはハクサンコザクラやチングルマが。高山植物が生えていて普通なのでもはや珍しさがない。

忠別岳への登りは緩やかだが距離が長い、道はそれなりに歩きやすい。じわじわと足を責める登山道だ、テント装備が肩に食い込んでくる。

歩いているとお花畑の中に突入した、大雪山ではよくある風景だ。これが内地の山にあればお花畑として看板が立つレベル。チングルマに加えてハクサンイチゲやキンポウゲが所狭しと咲いている。

こじんまりとしたお花畑だが、10分も歩けば同じような規模の花畑が姿を現す。

一日に何度もこんな景色を見れる山は上ったことがない、これが北海道か。

お花畑の山だここは。

午前8時50分、忠別岳山頂到着。

忠別岳の山頂は広いの一言に尽きる、しかし切れたような断崖絶壁が横たわり迫力は満点。

断崖絶壁の向こうには化雲岳とトムラウシが広がる、こちらも雪渓が多く残っている。

足元はこのような感じで、落ちたら帰ってこれないので注意しましょう。きっと下にはヒグマがたくさんいるんだろう。

今日最初のピークにして早くも疲れはMAX、しかしまだピークは二つ残っている。

元気はなかったけどガッツポーズだ。

化雲岳へ向かうためにはまず最初に五色岳に向かう。画面左手に小さく写る忠別岳避難小屋の上の稜線を歩き目の前の稜線を右へ歩く。

忠別岳は緩やかなお花畑の庭を持つ側面と険しい岩が連なる崖の二つの表情を持つ。その奥には大雪山の遠景が広がる、高根ヶ原の終点には素晴らしい山があった。

ありがとう忠別岳、この山は今まで見た山に負けない強烈な印象がある山だ。

午前9時50分、忠別岳を出発し次なるピークである五色岳へ向かう。

忠別岳からは一度標高を下げ五色岳との間にある鞍部へ下ります。せっかく稼いだ標高分下るのでもったいなく感じますが、今日は登り返しが後2回くらい来ることを覚悟していたので全員文句を言いません。

化雲岳と神遊びの庭へ

お昼が近づき少し雲が広がってきました、青空も姿をあらわすのですが雲の方が多い。ここから先もヒグマ出現エリアということで気を引き締めなくてはならない。

ハイマツ帯は狩払いされており歩きやすいのですが、獣道が途中幾つも見られます。そして獣臭も時折香ってくるのが緊張感を与えてくれます。

こういった背の高いハイマツ帯を歩いている時が最も緊張しました。そして忠別岳から1時間、こういった景色の道を歩き続けたのです…。

午前11時5分、五色岳山頂。

忠別岳から五色岳まではこの日の最難関と言えるような辛さがあり、全員必死で涙をこらえて登ったため写真があまりありませんでした。ハイマツ帯の道を延々と歩き続けた辛い区間であったということだけは言える。

五色岳山頂から忠別岳を振り返る、忠別岳は思いの外特徴的な姿をしている。そして五色岳の山頂がハイマツに囲まれた山というのが分かるだろうか?

五色岳山頂でも全員が休憩を取ることとなった、全滅である。数人は本当にいびきをかいて寝ていた、辛いから仕方が無い…。

次なる目標は化雲岳、ルート部分に大雪山グレードというのが貼られているが、それによれば上級者向けのルートということだ、縦走路だから当たり前だろうけども。

午後12時5分、化雲岳への移動を開始。

どうやら五色岳山頂で1時間ほど休憩していたらしい、20分ほど記憶が無いんだけど。

動物の足跡もたくさん見れます、えーと、エゾシカとキタキツネかな??

木道と雪渓を交互に歩き続けます、晴れていれば目の前にトムラウシが見えるのでしょう。

この化雲岳周辺の一大お花畑地点も素晴らしいの一言。ここもチングルマやハクサンイチゲが見渡す限りに咲き乱れる巨大なお花畑があります。

ちなみにこのハクサンイチゲ、エゾハクサンイチゲというらしい。

化雲岳の山頂には目印となる岩がある、これを目指して歩き続けるのだ。

午後1時00分、化雲岳山頂到着。

本日最後のピークに到着しました…、長かった。

これで今日はもう登りを歩くことがありません、後は下るのみです。

化雲岳の山頂でも20分ほどの休憩を取り、この日の最後の歩きに備えます。

雲はそこまで厚いわけでは無く、気温は晴れの日と変わらない状態でとても体に堪えます。

午後1時20分、ヒサゴ沼避難小屋に向けて移動開始。

この日最後のビュースポット、神遊びの庭【カムイミンタラ】を超えてヒサゴ沼へ。

この神遊びの庭はこの日見た中でも最大級のお花畑が広がっているスポットです。

あらゆる花が咲き乱れる桃源郷のような景色が広がります。これまでと違うのは花の密集度です、花の密度が非常に高いのが特徴です。

見渡す限り花の楽園、ここで一日中撮影ができることでしょう。

大雪山においてチングルマはタンポポくらいメジャーな花です。

エゾヒメクワガタ、この日初めて撮影した花です。

見渡す限り、地平線の向こうまでお花畑と言っても過言では無い神遊びの庭。忠別岳とこの神遊びの庭こそが縦走2日目の最重要ビューポイントであろう。

神遊びの庭が終わり、ヒサゴ沼避難小屋とトムラウシ山の分岐点へ到着。

この日の宿となるヒサゴ沼避難小屋まではあと1.6km、ここから先は下りの道となる。

ヒサゴ沼避難小屋での夕食へ

化雲岳と神遊びの庭に別れを告げ、ヒサゴ沼を目指す。

ヒサゴ沼避難小屋はトムラウシを目前とした場所にあり、巨大な窪地の中にある。

前後の登山道は雪渓に埋もれているため、小屋までは雪の上を歩かなくてはならない。

先に見える湖がヒサゴ沼、その手前にあるテント場がヒサゴ沼避難小屋だ。

巨大な雪渓を下り続ける。

雪解け水で川となった登山道を歩き、また雪渓へ。

ヒサゴ沼へ降りる最後の雪渓は足を滑らせれば湖にそのまま落ちてしまうので慎重に下る。

ヒサゴ沼まで降りてくればこの日のゴールは目と鼻の先である。水場はこの辺の水を適当に使う感じとなる。

午後2時10分、ヒサゴ沼避難小屋到着。

ヒサゴ沼避難小屋は結構立派な見た目をした小屋ですが、隣にあるトイレのせいで臭い。

大雪山のトイレ事情はかなり悪いので、勇気を持って挑まなくてはならない。

この日小屋に泊まる人間は少なく、一階を広々と使うことができたのだが。幅が足りないので斜めになって寝るなどの工夫が必要だった、荷物を展開し外へ。

あぁーーーーーーッ!!!生き返るぅううううーーーーッ!!!!

数か所ある水場の一つで二日間の汗をぬぐう、あまりの気持ちよさに笑みが顔からこぼれる。

水浴びであったとしても汗をぬぐうという事が縦走においてどれだけ体力回復に貢献するか。

それを痛感したタイミングでした。

ヒサゴ沼到着時点では天候は曇りのち晴れ、湖面も煙が立ち上がるような状態。

しかし、ご飯を作っているうちに空が晴れあがっていったのはうれしかった。

本日の前菜は塩トマト、トマトに塩を掛けただけですがとてもおいしい。

家で食べてもとてもおいしいので夏のお昼に是非お勧めです。

メインディッシュはカレー。具材がごろごろしているのがとてもいい、ご飯は湯煎で戻せるタイプのものを利用。

こうして今日も最高の夕食にありつくことが出来ました、夏山夏野菜カレーうまし。

複数人で来ると飯がうまいのがいいですね、装備を分担できる恩恵ともいえる。

デザートにオレンジ、ビタミン補給も欠かさない。柑橘類は痛みにくいのでザックに雑に入れても問題なく運ぶことが出来ます、おすすめ。

カレーを食べて後始末をしているうちに空の雲は晴れ、太陽が姿を現しました。

この時のヒサゴ沼は大変美しく、雪解け水が流れ込み霧を吹く湖面に太陽の光が写り広告写真の一場面のような雰囲気を醸し出していました。

湖面に反射する空は神がかった美しさでした、それよりも感動したのはヒサゴ沼から顔を出した岩の上でご飯を食べる白人のカップル、広告かよ。思わずツッコミを入れたくなるくらい絵になるカップルでした、ミレーとかマムートの広告写真に使われてもおかしくない絵面だった…、かっこよすぎです。

神がかった空を眺めつつ、明日のための飲料水を作る作業へ。

1日に8リットルのお湯を作る為、ガスが非常に少なくなってきました…。

4人なら大サイズ3つは必要だったようです、濾過器を持っていないことが本当に悔やまれる。

また北海道で泊まり登山があるときは必ず濾過器を持ってくる、そう胸に誓い暮れてゆく空を眺めつつお湯を沸かし続けるのでした…。

お湯を沸かし終わったのは午後7時前、小屋に入ると暫くしないうちに日が暮れるのでした。

ヒサゴ沼避難小屋は携帯の電波が通じない場所にある為予報を見ることは出来ず。明日の快晴を信じ、大人しく眠りにつくのでした。3日目はついにトムラウシ山へのアタック、この旅最大の興奮が待っているに違いないと信じて。

コメント