2016年7月22日-24日、北海道大雪山旭岳からトムラウシ山への縦走をしてきました。北の大地の中心に位置する巨大な大雪山国立公園は日本で最も巨大な国立公園です。

北海道の最高峰旭岳をスタート地点として、大雪山を構成する山々を歩きます。最高地点の旭岳の標高は2,291m、目標となるトムラウシ山の標高は2,141m。2,000m級の山岳地帯ですが、緯度が高いため内地の3,000m級の山岳と同じ環境が広がります。

北海道の山々の最高の時期は7月三連休から7月の終わりまで…、そんなベストシーズン中の三日間を歩いた旅は人生で忘れることのできない思い出になりました。

百花繚乱に咲き乱れる花と動物達、そして地平の果てまで続くような雄大な山を歩く。

最高の北海道の旅の始まりです。

今回の記事では北海道最高峰旭岳から1日目の宿泊地、白雲岳避難小屋までの道のりを描きます。

北海道の中心に位置する大雪山系、北海道の尾根とも言える旭岳トムラウシ間は様々な動植物、広大な花畑の絶景や巨大な池塘、見渡す限りの山々が広がる山の天国です。

取り付き部分である旭岳はロープウェイで標高を稼げるため、初心者の方もたくさん登られている山です、手軽に標高2,291mまで上がれるのはいいですね。

前回の序章となる記事にこの旅の概要が書かれていますが、各記事にも書いていきます。

大雪山トムラウシ縦走の準備編

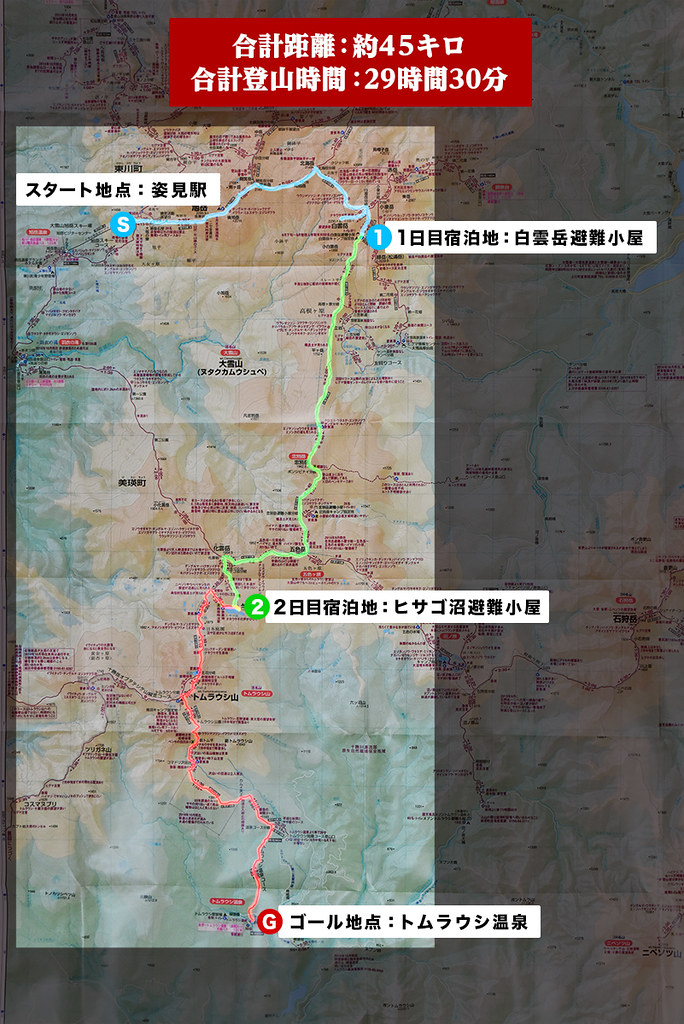

概要のおさらい、全体コースについて。

とても長い距離を歩く登山なので、地図は必ず携帯しましょう。

また、緊急時に備えて携帯用トイレ等を持ち歩くことが必要になります。

【1日目】

姿見7:05→八合目8:45→旭岳山頂9:15-10:15→間宮岳11:50→北海岳12:45→白雲岳分岐14:10→白雲岳15:00→白雲岳避難小屋16:05

合計登山時間 9時間

【2日目】

白雲岳避難小屋4:45→高根ヶ原分岐6:00→忠別岳9:30→五色岳11:05-11:50→化雲岳13:00-13:20→ヒサゴ沼避難小屋14:10

合計登山時間 約9時間30分

【3日目】

ヒサゴ沼避難小屋3:25→北沼分岐6:55→トムラウシ山頂7:30-8:30→トムラウシ公園8:50→コマドリ沢出合10:35-10:50→カムイ天上12:15→トムラウシ温泉14:15

合計登山時間 約11時間

全日の合計登山時間 約29時間30分…だいたい30時間くらい。

初日は旭川を出発し、旭岳ロープウェイを利用して姿見から入山。1日目の宿泊地を白雲岳避難小屋、2日目の宿泊地をヒサゴ沼避難小屋、最終日3日目トムラウシ山へアタック後下山するという2泊3日の工程です。

3日間すべての日で行動時間が10時間近いという非常にタフなコースになります。

もちろん装備はテント泊装備です。

他の日の記事は下記から

大雪山縦走の始まり、旭岳へ

2016年7月22日旭岳ロープウェイ駐車場。

旭岳トムラウシ縦走をついにやる時が来た…、ロープウェイの始発に合わせて旭川からタクシーを利用してロープウェイまで移動、4人いるからできる力技である。

ロープウェイの始発はまだだろうと思っていたら運転のアナウンスが…ちょっと早いけど動かすということだったので急いで準備してチケットを購入する。ロープウェイは片道、片道切符です。

天国への片道切符か、はたまた地獄への片道切符か、この時点では夢と希望が胸にあった。

午前6時40分、ロープウェイ出発!

結局ロープウェイの始発だからと急いだのだが、「ウォシュレット付きの綺麗なトイレ使ってから行きたい」という僕のわがままにより少し遅めの出発となった、トイレは重要。

ロープウェイで上がって行く途中の景色には池塘や高層湿原がちらほらと見えます。北海道は標高が低いところでも高層湿原が見れます。

ロープウェイ山頂駅に到着、観光客の方々も沢山います。さすが世界の大雪山、外国人もいましたね。

姿見駅を出ると目の前には旭岳の雄姿が、シュゴーーーーーッ!!と噴煙を巻き上げるその姿。とても漢らしい景観です、形も富士山みたいでかっこいい。

おなじみのチングルマ、大雪山といえばチングルマです。巨大な花畑がいくつもみられます、夏の大雪山を一級の花の山にしてくれる立役者ですね。水々しいチングルマに囲まれた登山道を旭岳に向かって歩いていきます。

でも、チングルマを撮影するだけで1日過ごせそうです。

エゾノツガザクラですかね、チングルマと仲良く咲いています。

姿見池まではハイキングコースなのでこのように整備された道を歩きます。若干の登りですが、登山をしに来ている方なら問題無し。

旭岳に雲が迫ると途端に焦る我々、山頂まで天候が持ってくれることを祈ります。

redsugar

redsugarうむ、最高の景色である。

後ろを見返すと旭川の街などは全く見えない、すべて雲の下に隠れてしまっている。朝早いうちで雲が低かったのでこのような景色になったようだ。

午前7時40分、旭岳石室。

旭岳にある避難小屋です、宿泊などは基本的にできません、この目の前に姿見の池があります。

石室前の鐘の塔にはカラスが、こいつ去年もいたぞ…。この付近でご飯を食べるとカラスがザックの中に入っている食料などを狙ってきますのでここで荷物を広げる際は注意してください。

こいつマジで腹立つカラスだったわ……

池の湖畔に佇むイワブクロ、水辺は見ているだけで気分が休まる。個人的に白と紫という高級感のあるカラーリングがとても好きです、金色を追加したいぜ。

姿見の池を後にした僕らは旭岳への移動を開始します、ここからが本格登山のスタート。

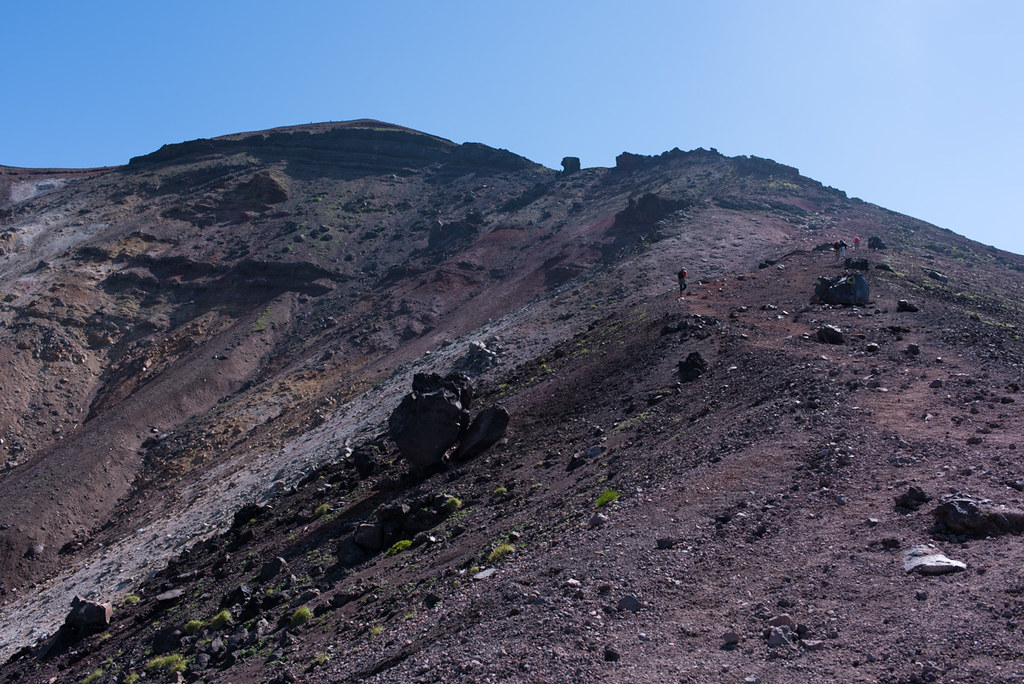

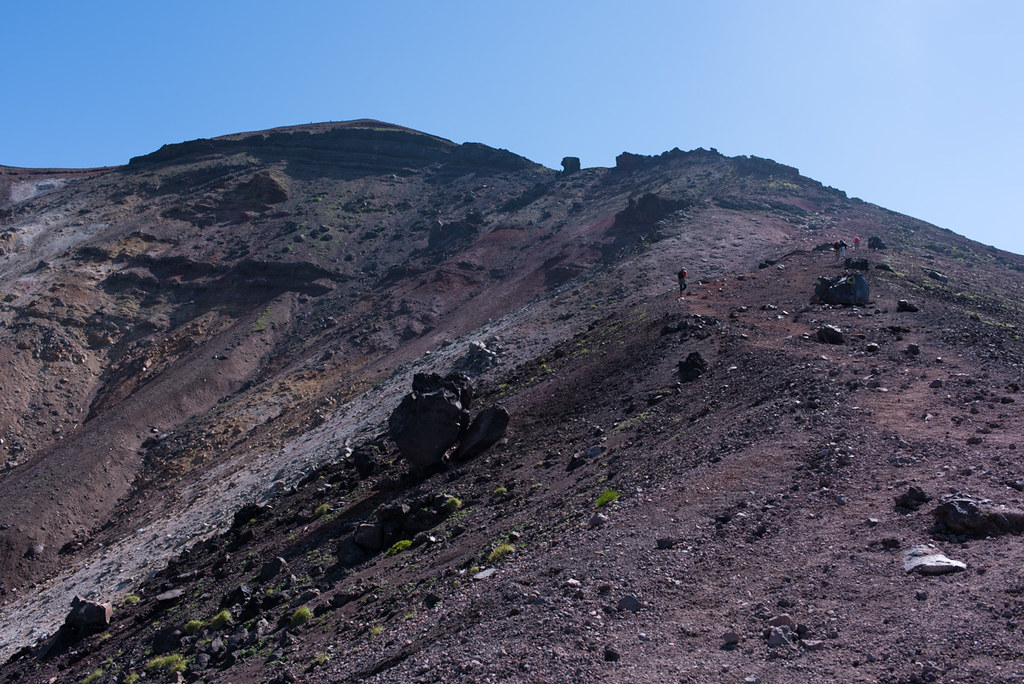

火山特有のがれきの中をテント装備で上がっていきます。

ところどころにペンキで丸がつけられています、旭岳の登りはコースの足跡が複数本あるような状態なので、自分の判断で道を選択する必要があります。

徐々に迫る山頂、そしてばっくりと大地に切れ目が入ったような爆裂火口。上を見上げれば青空と雲とがれき、それ以外は何もない。

登りと平らな場所を3回ほど繰り返して旭岳の方を登っていきます。富士山のような砂利道を歩いて行くので、登山靴以外で歩くのはお勧めしません。

したからどんどん雲が迫ってくる…、一同焦る。

午前8時45分、旭岳八合目。

八合目の指導標はポッキリ折れたのか地面に無造作に転がっていました。

八合目から見上げると金庫岩が見えますね、金庫岩まで行けば山頂は目と鼻の先です。

午前9時00分、九合目到着。

八合目から比較的すぐに到着します、途中に危険箇所はありません。

九合目のすぐそばには金庫岩があります、下から見るといまにも落ちそうですが上から見ても随分と不安定なところにあるんだなと思います。

山頂に近づいてきて、上から大地の裂け目を見渡す。綺麗な地層が何重にもできているのがわかります、噴火によるものでしょうか?

2016年7月22日午前9時15分、大雪山旭岳山頂到着。

この縦走の最初のピークに到着しました、ここが大縦走のスタート地点となります。

空は青空と白い雲に覆われている、夏らしい爽やかな空模様。去年に引き続き大雪山旭岳に登れたことをまず感謝したい。

姿見方面を見ると裂け目がよく変わります、すごいでかい谷間だ。地層がくっきりと見える、火山の圧倒的生命力を感じる。

お鉢平方面の山々には雲がかかっていました。

最初のピークを登れたことに感謝、そして無事晴れたことにも感謝です。

三角点を踏んで休憩をとったらスタートとします。

休憩の間に遊び始める面々、全員でジャンプ写真を撮り始める。この飛ぶ瞬間が好きですね、ウルトラマンみたいで。

ありがとう旭岳、サンキュー北海道。

山頂で行動食を補給したら次なる目的地、間宮岳へ向かいます。夏のテント泊で重要なのはこまめな水分と塩分補給、そして休憩です。

間宮岳、広大なお鉢平を眺める山

旭岳山頂から今日の目的地である白雲岳を見る、見た目以上に遠いことが想像出来る。間の尾根は緩やかだがとにかく距離が長いのだ。

午前10時15分、旭岳山頂出発。

旭岳から裏旭キャンプ場への下りは旭岳最大の難所です。斜度がきつく、足場が非常に悪いため足元を確認しながらゆっくりと降りる必要があります。

急な斜面を下ったら巨大な雪渓に入ります、ここも斜度があるので慎重に進みましょう。

ここを歩いているとき僕に悲劇が起こります……。凄い景色だと見とれながら歩いていたら悲劇は突然起こりました……真夏だとしても大雪山の雪渓は非常に危険です。

ずてーんと転びました、テント装備の加重があり勢いよく足が滑りました。ストックで無理に踏ん張ろうとしたのですが失敗、右手の上腕三頭筋がつって激痛が走る。最初は笑ってたみんなが一瞬で青ざめた瞬間でした、僕も生きた心地がしない瞬間だった。

骨が折れたかと思った!

たいした斜度には見えませんが、歩いていると自然と体が下に進んでいくレベル。そして地面の雪渓は滑るのです……。下から見上げる大雪渓、これだけの巨大な雪渓を夏に見ることができるのは大雪山だけかな…。

裏旭キャンプ場付近を経由して間宮岳への登り返しに入ります、キバナシャクナゲが再び咲き乱れます。

目の前には巨大なピークが見えますが、こちらは上ることはできません。

お花の撮影と休憩を済ませたら間宮岳への登り返しに取りかかります、テント装備の重量が非常に辛い。

間宮岳への登りはちよっとしたお花畑撮影スポットだと思います。チングルマやエゾノツガザクラの群生が沢山咲いています。赤茶けた砂利の大地の上に可愛らしく咲いた花達の可愛い事よ。

一見緩やかに思えた登り返しですがテント装備なのでとても体力を使います。10歩進んで休むような速度でゆっくりと上って行く。

ようやく稜線が見えてきました、旭岳の大地とも違う赤と白の地面が印象的です、まるで砂浜。

この辺は大雪山登山の醍醐味を感じれる。

後ろから撮影するから前を歩いてもらっていたのですが、3人がいつの間にか遥か先へ。

稜線からは巨大な雪渓が見える、湯気がもうもうと出ていました。

午前11時40分、間宮岳分岐到着。

間宮岳分岐で全員休憩している様子、ここでいったん休憩です。

テント装備が響いたのか、数名昼寝の体勢に入っていました、さすがに僕も疲れた。穏やかな道に見えて距離が非常に長いので疲れは相当なものです。

午前11時50分、間宮岳到着。

とても平坦な道の上に立っている山頂標ですが、ここからはお鉢平の絶景を見ることができます。

本日二つ目のピーク、間宮岳到着の図。今日登るピークは北海岳と白雲岳のみとなりました。

間宮岳分岐に戻り北海岳へ向かいます。北海岳へは緩やかな稜線を歩き続けます、この稜線歩きは最高なのでまた歩きたい。

向かい側にある北鎮岳等を見ながら、お鉢平の回りを歩きます、お鉢平が本当にきれいに見える。

お鉢平は非常に大きな景色。

緩やかなアップダウンを繰り返す稜線、足の体力を着々と奪っていきます。

お鉢平の側面に回り込む下りが結構な下り、絵になるスポットですが歩くのは大変。

北海岳へ向かうルートがお鉢平に最接近する場所とここで初めて知った。前回の裾合平側へ向かうコースに比べるとお鉢平をとてもよく見ることが出来ると思う。画面中央のこんもりしたところが北海岳だろうか、近いようで全然距離が縮まらない。

黙って18キロ近い装備を背負いながら歩き続ける。

午後12時40分、北海岳山頂到着。

本日3つ目のピークです、これで残る山頂は白雲岳のみとなりました。

その白雲岳が最もつらいとこの時点では予測しています、だって通り道にないんだもん。

北海岳から見るお鉢平はこんな感じです。

左側の雪渓は緑の草原とコントラストが激しくゼブラ模様になっています。中心には川のようなものが流れてますけど、あれ本当に温泉なのかな。

皇海山から数えて1年、ふたたび辺鄙なところに来たものです。

なんという景色だろう。

旭岳黒岳縦走をする場合この北海岳周辺の景色はやべー奇麗です。

白雲岳、巨大な草原に咲く百花繚乱の花

北海岳を過ぎた先は白雲岳です、北海岳から南に分岐が伸びているので南に進路をとる。

黒岳方面を眺めながら表大雪にさよならを言って南へ向かいます。

ここでキバナシオガマが登場します、初めて見たよこれ!!普段内地の登山ではピンク色のミヤマシオガマを見ることはありましたが黄色いシオガマを見たことはなかったのでとても驚きました。

こちら側も相変わらずチングルマやエゾツガザクラがたくさん咲いている。

キバナシオガマ、本当に綺麗です。花びらは透き通るような透明感があり、青空の下だと輝いているように見えるのです。

いたるところにある花畑の誘惑を振り切り歩みを進める、まだまだ小屋までは長いのだから。稜線とは思えない広さの大地を奥へ奥へ歩いていきます、これが北海道です。

この雪渓はどうやら大地の裂け目を塞ぐかのように存在しているようです。大きな谷が雪で埋め尽くされているわけですね。

白雲岳分岐までの登りは思いの外長い、またお花畑が出てくる雰囲気がするし…。

案の定途中このようなお花畑が現れます、写真だとわかりにくいのですがチングルマやエゾツガザクラが本当にたくさん咲いているのです。

午後2時10分、白雲岳分岐点到着。

白雲岳と避難小屋の分岐点にやってきました、白雲岳自体はルート上にあるわけではなく分岐から分かれた道の先にあります、つまり通らなくてもいい場所です。

しかし、白雲岳には大雪山でしか見れない希少動物【ナキウサギ】がいるため、その姿を収めるためにも白雲岳に行かなくてはならないという使命感が我々を動かします。

他の登山者に合わせて僕らも荷物をデポって白雲岳へ向かいます。

ちなみに白雲岳の反対側をみると赤岳方面です。だだっ広い稜線の上にケルンがあるだけの衝撃的な景色が広がっています。あのケルンはガス時の遭難防止対策らしいです。

白雲岳に登り始めて気がついたのは圧倒的な景色、異形の山ですここは。

山頂直下の広場がとても広いのです、野球場が二つくらいはいるんじゃないかというような常識破りの平原が広がっていてとても驚きました。

登山道が二股に分岐していたので二手に分かれて登ることにします。どうやったらこんなに平坦な場所が山の上に?

歩いていると突如鳥の鳴き声のような声…、ナキウサギだ!と周囲を見回すと動く動物を発見し即座にシャッターを切りました。その結果取れた動物を見て一同ナキウサギをゲットした!と喜んだのですが……。

写っていたのは後で確認したらただの野うさぎでした…。

一同「ウサギってつくくらいだからウサギみたいなんだろう」と思い込んでいた模様。

確かにナキウサギってハムスターみたいなやつだったなと後で思いだした。

トレースを辿って行くとなぜか岩場直登へ、足跡が続いているので登りましたがどうやらこの道は間違いのようでした、岩場で危ないので注意です。登れないことはないのですが、浮石があると非常に危険なので雪渓の上を通る正規のルートを見逃さないように注意しなくてはいけません。

午後3時00分、白雲岳山頂到着。

岩場を直登したら山頂の直下に出ました、今日最後のピークです。

白雲岳に着く頃には周囲がガスっていたのですが、表大雪山方面は晴れており青空が見えます。

正面方向はガスなのでちょっと残念でした、ナキウサギの山ということでナキウサギポーズ。

上から見る白雲岳の登山道、広場がいかに巨大か分かるだろうか?

ここは本当に広角レンズじゃないと全体を写すことができません…、僕の撮影だとこの先24mm前後以外は本当に使うことがなかったです…。

出てくる景色がオープニングからエンディングまで強すぎるんだよなぁ……。

白雲岳からはゼブラ模様になった大雪山が見れます。

白雲岳は岩の積み重なった山でもあるので、歩く際は気を使わなくてはいけません。転ぶとタダでは済まない…。

白雲岳の尾根道から見たこの景色は感動しました、僕たちはすごい場所を歩いてきたんだ。そういう実感がにじみ出る景色でした。

白雲岳を登った後は避難小屋まで下るのみです、本日の登りは終了…。重たいザックを背に登山道を下って行きます。

白雨岳避難小屋へは雪渓を歩いたりしながら向かうことになります、時間帯によっては雪渓が非常に滑ることもあるので注意してください。

雪解け水で川のようになった登山道を下ります、白雲岳避難小屋前はハイマツの藪。ダニがいたりするようなので素肌を露出しないよう注意です。水場を通り過ぎたら白雲岳避難小屋は目と鼻の先です。

水場の周りにはたくさん黄色い花が咲いている、そして水は美味しそう…。煮沸とかしないでそのまま飲みたいよ。

この後濾過器を持ってきていないことを本当に後悔しました、北海道の登山では必須アイテムです。

午後4時00分、白雲岳避難小屋テント場到着。

最初に予定していたコースタイム通り、午後4時に避難小屋に到着しました。

避難小屋の外見はこちら、二階建ての簡素な避難小屋です。早速ここで宿泊の手続きをします。

「避難小屋泊、4人お願いします」

夏の時期は一人1000円で小屋に宿泊することができます。中はこんな感じで綺麗な床の間が広がっています。

午後4時を回っていたので急いで晩御飯の支度をします、ビストロの開始だッ!いつもながらアルミホイルで作ったまな板で僕が野菜を切る、アルミホイル万能。登山でご飯を作るなら必需品ですね、世界が変わります。

この日のご飯はミートソースパスタとチーズフォンデュ。チーズフォンデュはアルミホイルがなければ調理することはおそらく無理でしょう。後片付けがめんどくさいのですが、アルミホイルがあれば後片付けが超楽になりフライパンも汚すことなく使うことが可能になるのですっ!

見るからに美味しそうなチーズフォンデュ、トマトが最高にいい味を出していました。山で食べるご飯としては最上級のお洒落なご飯だったと思う、カロリーも高いし。

ミートソースパスタはペンネを使用しました、こちらは安定した美味しさ。こちらもアルミホイルを下に引くことにより、片付けを簡略化しました。山を彩る食事を済ませた僕らはこの後食器を利用して水を煮沸することに…。そう、アルミホイルを積極的に利用したのは食事後水を煮沸するからだったのです。

味のついた水は飲みたくないので…。

4人分で合計8リットルの水を煮沸するのは大変でした。お湯を沸かす間にどんどん日が沈んで行き、気がつけば寝る時間になっていたのを覚えています。テント装備で9時間も歩きつくしたこともあり、この日は一度も起きることなく熟睡する事に。明日の忠別岳への期待を胸に床につくのでした…。

コメント

コメント一覧 (2件)

はじめまして。

登山ザックのことを調べてるうちに、こちらのブログにたどり着きました。

記事の内容はもちろんのこと、ブログのレイアウト等、とても見やすく感銘を受けました。

枠で囲ったり、さらにその中の背景色を変えたりと、すごく手が込んでますね!

僕にはとても使えない技です!

さらにトップページを見ると、細心の記事が北海道ではありませんか!

興味深く読ませていただきました。

さらにはカメラやレンズの記事も、同じニコン使いでもあり、大変興味深く読ませてもらいました。

あまりに楽しいブログだったので、コメントを残させてもらった次第です。

ちなみに大雪縦走に同行されていた方の記事も読ませてもらいましたが、そちらも楽しかったです。

時間がある時にまたじっくりと読ませてもらいますね。

yah様

始めまして、ご覧になっていただきありがとうございます。

ザックの記事ですが、私の使っていたものの感想になりますが参考になれば幸いです。

北海道トムラウシはあと二回ほど続いていくのでご覧になっていただければ嬉しいです。

カメラの記事もまた書いていきたいと思いますので、お時間のある時にご覧ください。

ご参考になれば幸いです。