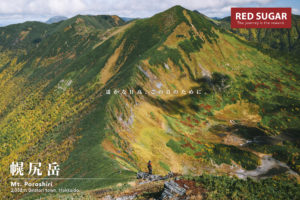

2016年7月24日、北海道大雪山旭岳から奥座敷トムラウシ山を縦走してきました。

この記事は縦走三日目、トムラウシ山本体へのアタックと下山までを描きます。

旅の目的地トムラウシ、日本庭園と呼ばれる美しい平地や巨大なロックガーデン。

今まで超弩級の景色に幾つもの感動を与えられてきたこの旅ですが、最終日に待っていたのはそれらの感動を超える、日本最高と言っても過言では無い山の景色でした。

大雪山ははるかに大きく豊かな自然が広がり、地球の大きさを感じさせてくれます。

どこの景色を見ても日本では無い異国の地を思い起こさせるその景色。

登山をやっているのであれば、この山を登れば必ず感動が得れるのでは無いか。

感動と思い出が詰まった素晴らしい山となったトムラウシ。

僕にとっての日本最高の山の旅が始まります。

大雪山縦走最終日の概要

大雪山縦走最終日の始まり

2016年7月24日午前3時10分、ヒサゴ沼避難小屋。

日が上がりきっていない真夜中に目を覚まし、出発の準備を開始、避難小屋を利用していた他の方々の邪魔をしないように着替えを済ませたらすぐに避難小屋を後にすることにしました。

朝の準備にかかった時間は30分ほどだったでしょうか、3時に出るということは2時に起きる勢いでした、寝てる暇あんのかそれっていう。今日はトムラウシ山への最終アタックです、指導標では約5キロ先にトムラウシらしいが…。

午前3時45分、ヒサゴ沼氷河地点。

ヒサゴ沼から稜線に這い上がるためには巨大な雪渓を歩かなくてはなりません。

万年雪なので雪渓というよりは氷河なのですが、夏といえども朝は気温が低く足元はつるんつるんの状態、できれば来た道を戻ったほうがよかった。

雪山経験の無いくまちゃんが先頭を歩きます、シャンクの弱い靴だとここはかなり苦戦するかもしれません、重登山靴を使用している人であれば雪に足を打ち込むことができるのでまだ登りやすいかも、キックステップで登ります。

雪渓を登りきる頃には空は青さを増し、ヒサゴ沼は風の無い大気を写す鏡のように。

正規ルートに復帰し道を進みます、ペンキが見づらいので気を付けましょう。

ここは悪天の場合はルートをロストする可能性が高い場所の一つだと思います。

稜線に上がり指導表までたどり着きました、まずはスタート地点に立てた感じか。

指導表のある窪地から這い上がると、目の前に広がったのは朝日に彩られるトムラウシ。緩やかな凹凸を描き、王冠のような姿をした巨大な山が目の前に鎮座しています。

朝露に濡れた木々の間をあるく、岩と盆栽やマリモのような緑に囲まれた美しい稜線を歩いていきます、その光景にすでに全員が「こんなの見たこと無い…」という感想を抱くほどでした。

王冠のようなトムラウシへ進んで行く、木道のはるか先には岩が転がる巨大な坂道。

後ろを振り向けば我々とは別のルートから登山者が、陽光に照らされて神秘的な姿。もしかして僕の間違えそうになった雪渓ルートから来たのか?

この日の朝日は黄色が強く、あたり一面金色に染まっていた。黄金体験というに相応しい登山なのは間違い無い。

ところどころに林立する岩とハイマツ&高山植物の園が広がっていきます。奥に立つトムラウシ山、近いように見えて遠い。

地面にはチングルマの団子のような塊が、これが延々と続いてゆく。素晴らしい景色に感嘆の言葉しか出てこない。

巨大な雪渓を幾つも携えるトムラウシ。

ロックガーデンを抜けてトムラウシへ

午前5時10分、天沼分岐に差し掛かりました。

天沼の周辺はお花畑になっており、水辺の植物がたくさん生えています。

目の前にトムラウシの山頂を望むことができる天沼。

少し休憩を取ることにしました、3日目ともなると体力はかなり低下しています。

天沼を通り過ぎたらロックガーデンに突入です、岩が折り重なったすごい場所です。

最初はこちらを登っていきますが、晴れていればスイスイ進めますが。雨天や風が強い場合は非常に危険でしょう…。

岩同士はだいたいかみ合っているのですが、場所によっては浮石になっているものも通行時は注意しましょう、ペンキが塗ってあるように見えて岩の模様な場所もあり登るのには非常に神経を使いました…。

直径5メートルほどの巨大な岩が重なった谷底を歩きます、左の壁からいつ岩が落ちてくるかちょっと怖くてたまりませんでした、岩の隙間に落ちると怪我をしてしまいそうだ。

空にまだ月が浮かぶ中必死に登り続ける、斜面の岩には所々ケルンが積まれる。

トムラウシへの道はその斜面が広大すぎるため、曇りの場合はケルンがなければ道がわからなくなるということらしい。

晴れていればこれ以上素晴らしい山は無いだろう、晴れていれば。

僕は曇っている山に登るのは危ないと思うので、なるべく登りたく無いし登ってもあまり記事には書きたくなかったりする、曇りの日は危ないと思うので。

ようやくトムラウシ本体が見えてきた、この時はそう思った。

しかし、トムラウシの山頂はこの峰の向こう側に位置している。

redsugar

redsugarここから先はまだまだ長かった。

北沼分岐へ向かって進む、登りの前に北沼と呼ばれる泉があるはずなのでそこを目指して歩いて行く。

遠くから見ていた登りは絶望的な大きさだった、気が遠くなるような斜面が続く。

降ってくる人は南沼キャンプ場に宿を取っていたのだろうか?

この登山をして分かったのは南沼キャンプ場にテントを張るのは相当度胸が必要ということ。

今まで歩いてきた場所はこのような感じで、稜線の上に小さな山が幾つもできている場所。

登りきったと思った先に広がっていたのはとてつもなく広い平原でした。

唖然とする一同、トムラウシの山頂はまだ先にあるのです。

いくらなんでも遠すぎるだろ…、と思いつつも歩みを進めざるをえない。

牧場のように豊かな丘の上を山頂に向かって歩く。

だだっ広い登山道にはポツポツとケルンが積みあげられ、登山者の行く道を示す。

これが本当に最後の登り、目の前の山がトムラウシ山。

こちらの湖は北沼です。小さく見えますが、実際はとても大きな泉です。

午前6時55分、北沼分岐。

北沼分岐からトムラウシ山頂までは600m、この600mが非常に厳しい。

仲間が悲鳴をあげたりしている中、写真を撮って休憩をする。

表大雪の山々をトムラウシから望めば少し小さくも感じてしまう。

トムラウシのチングルマも内地のものに比べたら一回り大きい花をしていた。

前方を歩く仲間から感嘆の声が聞こえる、展望が開けたようだった。

一方僕は未だ北沼と表大雪を写真に収めようとしていた、だって綺麗なんだもん。

山頂まではもう少し、最後の力を振り絞って歩く。

トムラウシ山頂の景色

十勝岳が鮮明に見えてきた、噴煙を黙々と上げるのが十勝岳か。

左端には美瑛富士下ホロカメットク山がポツンと鎮座しています。

ホロカメットクってすげぇ名前だ、ウペペサンケやアトサヌプリより衝撃がある。

僕の田舎の水道水を組み上げてたパンケチン/ペンケチン川と同じくらい響きがいい。

山頂碑が見えて全員一気にテンションが上がる、山頂はもう目と鼻の先だ。

2016年7月24日午前7時30分、トムラウシ山山頂到着。

ついに北海道のど真ん中、トムラウシ山に登頂することができました…、感無量。

僕の視線の先にあるのは前トム平でしょうか、下山道の先には十勝平野。

そしてその十勝平野の先にある長大な稜線は日高山脈となります。

日本百名山最高難易度の山である幌尻岳はあそこに。

トムラウシから見る絶景の中で特徴的なのはこの十勝岳の姿でしょう。

稜線の先にギザギザとした山脈が連なります。

もちろん記念撮影をする、山頂ではずっと写真を撮り続けていました。足場はしっかりとしていますし、落ちても死にはしない場所に立っています。

ありがとうトムラウシ、ありがとう大雪山、この3日間を僕は生涯忘れることは無いだろう。

十勝岳方面、向こうに行くまで道が続いてるんだぜ……。

ダッフィーもこんなところまでよくついてきてくれた、ありがとう。

表大雪とダッフィーを記録した後すかさず後ろを振り向きます。

さらばトムラウシ、僕の人生でまた訪れることがあるように祈っている。

トムラウシ公園からカムイ天上へ向かう

午前8時50分、トムラウシ温泉へ向けて下山開始。

まずは最初の目標地点である南沼キャンプ場を目指します。

十勝側のルートは比較的近くに樹林があるような気がしました。

縦走ルートに比べると麓が近いので山のサイズを勘違いしそう。

こちら側もチングルマが所狭しと咲いていました、レアな感じが全然しません。

山頂直下は急登であるため、下りもそれなりの苦労を要求されます。

トムラウシからトムラウシ温泉への下りは途中2回の登り返しがあるため下山で足を削りすぎるとそこでとんでもない目に会うことになります、ゆっくり下ろう。

時刻が9時を回ってから急に雲が湧き始め、山頂の天気は怪しくなった。

我々はなんとか快晴の時刻に展望と山頂を納めれたようだった。

日本庭園に通じる美しい草原地帯を歩く、まるで整備されたかのような美しさだ。

振り向いた目に映りこんだトムラウシは逆側から見るよりも荒々しい一角の姿だった。

逆から見ていた王冠のような姿はそこには無い。

整備されたかのような水場と芝生のような高山植物、ラピュタの世界が広がっている。

ジブリの世界に出てくるような世界がこの山には広がっていると言って過言では無い。

トムラウシ公園に着く頃には僕の体力は一度底を尽きかけていた。

一度ここで休憩を挟むことに、これが功を奏したと知ったのは下山してから。

午前9時40分、トムラウシ公園到着。

実は我々が休憩していた場所からもう少し進んだ場所でヒグマが出没していたとのことだった。

我々は休憩を挟み写真に興じていたからなんとか鉢合わせにならずことなきを得た。

もしもヒグマと遭遇していたらと思うと身の毛がよだつ。

トムラウシ公園はチングルマ以外にもエゾコザクラや黄色い花が咲き乱れていた。

チシマギキョウも健在で、真っ青な花がそこらかしこに咲き乱れていた。

これだけのチシマギキョウを見たのは聖岳以来か。

トムラウシの山頂に雲がかかってゆく、早朝のみの青空だったのだろうか。

再び歩き始め、前トム平を目指す。

トムラウシ公園からは一度登りの行程に入るのだが、これがとても辛い。

なんとか上まで登りきりトムラウシ公園の全容を見渡す。谷にできた沼と川、それを取り囲むような高原植物の楽園がこの場所だった。

一度登ればしばらくは下りになる、次の上りポイントはコマドリ沢周辺なので一時間ほど後になると思い安心して歩くことにした。

午前10時20分、前トム平到着。

トムラウシ公園を後にしてすぐに前トム平へ、本当にだだっ広い丘が広がる。

前トム平からはコマドリ沢に向けて雪渓を降りる。この特徴的な稜線が巨大なカールを形成しているとは夢にも思わなかった。

仙丈ヶ岳や涸沢がちゃちく見えるな…と、前方で言っていたのでそれくらいでかいんでしょう。

僕はどちらも見たことが無いから比較はできないのですが。

雪渓に到着したら後は下るのみ、前方の二人がすごい速度で下って行く。

ここはヒップソリなどがあれば高速で下ることができるでしょう、危なそうだけど。

午前10時40分、コマドリ沢到着。

雪渓のすぐ下にはコマドリ沢と呼ばれる休憩スポットがあります。

この登山において水は重要な資源でしたが、コマドリ沢で全員の水がほぼ枯渇する。

という憂き目にあいました、しかしそんな時、神はいたのです…。

北海道の水は煮沸する必要性があるのですが、休んでいたガイドさんがそこの湧き水は飲めますよということを教えてくれました、画面左の緑の方がいるあたりに湧き水が。

これが湧き水ポイント、確かに僕も北海道にいた頃よく湧き水は汲みに行った。

川の水は飲めませんが、岩から出てくる水は飲めるんですよね。

湧き水のおかげで北海道の冷たすぎる天然水をがぶ飲みすることができました。

多分1リットルほど飲み干したんでは無いだろうか、その後足を水につけて休ませることに。

午前11時15分、コマドリ沢出発。

30分の休憩を取り、アイシングで足のコンディションを回復させたのち、再び下山を開始。

いきなりの登りでせっかく治りかけた足に再び負担がかかる。

コマドリ沢から先は樹林帯へ、石ころが一切無い足に優しい樹林帯です。

時折休憩を挟みつつ下山を続けてゆく。

カムイ天上までの道は新道ということで近年整備されたものにはなりますが雨の後などはぬかるみがひどくなること間違いなしな道です。

午後12時15分、カムイ天上到着。

トムラウシ下山の中間地点、カムイ天上に到着しました。

ここで壮年の方々のパーティーが休憩をしていましたが、我々は温泉に早く入りたいのでノー休憩で下山を続行することにしました。

東大雪荘、そして下山

無言での下山が続く、一糸乱れる動きで下山する三人。

僕は下山もよく写真を撮るのだが、三人はひたすら下山に集中している。

時折現れる登りに悲鳴をあげる、速度が出ません。

ようやく東大雪荘の標識が見えました、これが見えればトムラウシ温泉は目と鼻の先です。

午後14時、ついにゴール地点が見える!!

午後2時15分、大雪山旭岳トムラウシ山縦走下山完了。

ようやく下山することが出来ました、全員満身創痍気味ですがカメラ前でポーズをとる程度の体力は残っていた模様。

トムラウシ温泉神社なんてものがあったのかここには。

3日ぶりの風呂に入れるという事で歓喜の東大雪荘到着となるも、やはり元気がない。

トムラウシ温泉は清潔な内装をしたとても立派な温泉となります。

普段山のTシャツや百名山バッジを買わない僕ですが、トムラウシ山だけは購入しました。

それだけこの山のことを気に入ったという事でもある。

風呂で体を流したら黄金炭酸水で乾杯です、この旅の汗や涙が詰まった味がしました。

これでこの山歩きも終わりかぁと思うと一抹の寂しさを覚えたものです。

午後4時15分、トムラウシ温泉より予約していたバスに乗り新得駅を目指します。

新得駅に到着、本来であればここから旭川に向けて帰るところですが。

今日は実家に帰る事もあり、両親に迎えに来てもらいました、感謝感謝。

トムラウシの近くに家があって本当に良かったぜ。

実家に戻った後はコインランドリーに行ったり寿司を食べたり…。

登山の後のお寿司はとてもおいしかったです、個人的には寿司よりも肉をお勧めしたいですけど。

ここでもゆうちゃんが80皿はいける、と不思議なノルマを課してきましたが。

食べ終わる頃には50皿程度で終了、寿司ネタが大きいという事もありそんなに入らなかったか。

こうして大雪山旭岳トムラウシ縦走は終わりをつげ、最終日の夜は更けてゆくのでした…。

コメント

コメント一覧 (4件)

ロックガーデンのところで不意に便器が登場しております。

エルエル様

自分の誤字に爆笑しました、ペンキを便器と打ち間違えて気が付かないとはよほど疲れているんでしょうか僕。

Sakemaroさん、こんにちは。

感動のトムラウシ縦走もいよいよフィナーレですね。

それにしても天気に恵まれて絶景ですね!羨ましい限りです。

感動がひしひしと伝わってきました。

南沼は自分としてはかなりお気に入りのテン場です。

水場も近いし、なによりトムラウシのすぐ麓!(笑)

トイレがないのは不便だけど、北海道の山はトイレがある方が珍しいですしね。

ところで山座同定は苦手ではありますが、この辺りは割とよく登るので有名な山だけは僕にも分かります。

>北沼の反対方向には大雪山系の山々、方角的には東側なので石狩岳やニペソツ、

ウペペサンケが見えるんでしょうかね?

写ってますよ!

左側のやや長い稜線が石狩連峰です。

そして中央からやや右の稜線がニペソツ山。

ニペソツ山は前天狗から一旦下って登り返してピークです。この角度から見るとそのコルの部分がよく分かります。

そしてニペソツ山のピークからちょい右でちょっとだけ奥にある稜線がウペペサンケ山です。

>左端には美瑛富士がポツンと鎮座しています。

十勝連峰からやや離れた場所にある綺麗な三角錐の山は、下ホロカメットク山です。

この山には夏道がありません。積雪期にたまに登る方がいらっしゃいますが、どこから登っても距離があるので、よほどの健脚者でなければ挑戦することのない山です。

美瑛富士は美瑛岳の隣にありますが、名前ほど綺麗な富士型ではありません。

「美瑛富士避難小屋」がその根元にある山でもあります。

>十勝岳は真ん中の茶色の山でしょうか?

その通りです!十勝岳はハゲ山なので緑がありません!

今度は幌尻岳辺りでしょうか?

僕も一昨年に1泊で幌尻に登りましたが、感動的でした。

チロロ林道から登るコースが最高でしたので、よかったら見てください!

http://yah55.exblog.jp/20203073/

長文コメント失礼しました!それではまた!

yah様

トムラウシ最高でした、なかなか晴れに恵まれることが無い山だと思うので、本当に恵まれていたんだと思います。

北海道に住んでいた頃は山菜採り程度でしか山に入ったことがなく、山から見た山は全くわからずじまいでした。

結構写ってたんですね、ニペソツと石狩岳は登ってみたいところです。

美瑛富士のところはすいません(汗)

yahさんの幌尻は以前から見させていただいていて、チロロ林道で僕も歩きたいという思いを強くさせていただいた記事でした。

写真も素晴らしく、展望や道の素晴らしさがひしひしと伝わって来て、幌尻への憧れを膨らませていただきました。

ぜひ来年登れればと思っているところです、コメント誠にありがとうございました。