2015年10月18日、南アルプス甲斐駒ヶ岳に登ってきました、黒戸尾根を利用して。

甲斐駒ヶ岳、かの深田久弥が百名山から10座選ぶとしたら、必ず入ると語った名峰中の名峰。

修験の山としても知られ、黒戸尾根コースは往復15時間近い屈指の難ルート。

登山者であれば一度は「出来るかな?」と考えてしまうルートではないでしょうか?

【甲斐駒黒戸尾根日帰り】めちゃくちゃ耽美な響き、聞こえがいいから3回くらい唱えたい。

今回はレッグブレイカーな黒戸尾根を日帰りで制覇し、

アルプスの紅葉も見てしまおうと言う贅沢な山の旅を企画実行してみました。

こんなことばっかりやってるからアングラ系登山ブロガーとか、キツイの好きとか

いろいろ言われますが、僕は全然初心者、つまりこのブログは初心者向け登山ブログ。

甲斐駒黒戸尾根日帰りとか皇海山とかがイレギュラーな立場なんだよねっていう。

話が逸れてしまいました、10月も後半に差しかかろうという南アルプス

冬の訪れを感じる甲斐駒ヶ岳黒戸尾根日帰りの旅が始まります。

午前6時20分、登山口を出発してから2時間近くが経過していた。

際限なく続く落葉の絨毯の上を、一歩一歩と噛み締めるように歩き続けている。

事前に計算した自身の登山予定通りに進めば、まだ後10時間近い時間が残っている。

薄暗い森の中を照らす暁、西に見える中央アルプスの稜線から顔を出した太陽に灼かれ。

森の紅葉は赤い光の中で鮮やかに輝き始める。

アルプスの華厳な紅葉を前に感動を胸に感じつつ、僕は顔を顰めていた。

今回は合計12時間にわたるロング登山になりました、記事も同じく長い。

南アルプスは聖岳しか登ったことのない僕でしたが、ようやくメジャーな場所に来た

と思ったらとんでもないルートで登っちゃったよ。

なぜ北沢峠から行かないのか疑問です、しかしおかげで黒戸尾根にチャレンジしたい方

参考になるかと思いますので是非お楽しみください。

今回のコースタイム

尾白川渓谷駐車場4:45→刃渡7:30→五合目8:35→七丈小屋9:30→八合目御来迎場10:30

山頂11:35-12:05→七丈小屋13:20→五合目14:10→刃渡15:00→尾白川渓谷駐車場17:00

合計12時間15分 とってもしんどいです。

最初はこの鬼畜なコースを10~11時間でやってやると息巻いていたのですが…。

自分の力量をしっかりと見極めなければいけません。

今回自分が高所恐怖症気味ということもよくわかり、これから高度感ある場所では

そんなに速度が出ないということを肝に銘じたい。

そして12時間というこのタイムすら割と早い方なので、黒戸尾根を考えている方は

自分の脚力とよく相談して登りま…もったいないから七丈小屋に泊まれ!

2015年10月17日22時30分、談合坂SA。

夜9時にナベ氏と合流した僕は黒戸尾根の登山口となる尾白川渓谷駐車場に向け

車を走らせていました、尾白川渓谷に行くのは日向山以来です。

深夜のSAの雰囲気は何時来てもいい、遠出している感がすごいある。

登山前はあまりご飯を食べません、山行中にお腹が痛くなったら困るから。

基本1時間前にご飯を食べるのですが、この日はこの時点で食事をとることに。

七丈小屋にトイレがあることを祈ってスタ丼をいただきます。

午前4:10分、道の駅白州。

道の駅に早めに着いた僕らはしばしの仮眠、4時間ほどの睡眠を取りました。

黒戸尾根はコースタイム15時間のモンスター、徹夜登山とか絶対にやめよう。

午前4時20分、道の駅でトイレを済ませ準備を整えた僕らは早速尾白川渓谷駐車場へ。

道の駅からは10分ほどの道のりになります、真っ暗な道をひた走る。

午前4時30分、甲斐駒ケ岳登山口と書かれた碑を目の前に安全登山を願う。

日向山に来た時、まさかこの黒戸尾根で甲斐駒ケ岳を登ることになるとは思いませんでした。

道も長く険しい黒戸尾根、しっかりと登山届を提出していざ出発。

ちなみにこの日黒戸尾根にチャレンジしている方は僕らが出発した時点で5組ほど。

世の中にはもの好きが結構たくさんいる。

ナベ氏はこの日の為にとハッピーハロウィン装備でした。

登山ブログ界の「季節装備して登るの当たり前でしょ」っていう文化が伝染してる…

しかし、登山をする際に人形を持って記念撮影したり、リース付けたりかぼちゃ付けたり

この行為はとても楽しい、一人でやると寂しいのですが複数人で行くならお勧めです。

駐車場から少し歩くと竹宇駒ヶ岳神社へ到着します。

この神社の裏手の端をわたってからが戦いの始まりである。

あたりはまだ日の出前、ヘッデンを装備したまま黒戸尾根に突入です。

最初の30分は本当に真っ暗な中を歩き続けたのですが、夜の山って結構怖いね!

歩いているうちに徐々に空が明るくなってきました、10月の日の出の時刻は大体6時か。

甲斐駒ケ岳の場合遠方に見える中央アルプスか何かに太陽がさえぎられているので

太陽が顔を出すのはもう少し遅そうです。

この時点では余裕のナベ氏「樹林帯歩くのつまらないです、今のところクソ山です」と

甲斐駒ケ岳に挑戦的な態度で進んでいく。

空が明るくなりご来光はもうすぐか、あいにく樹林帯の中なので空は見れなさそう。

ヘッデンをしまって薄暗い森の中を登っていきます、確かにこの樹林帯はキツイ。

何もないし薄暗い、気分も陰鬱になってくる。

午前6時、ご来光。

太陽がようやく顔を出し、山肌が真っ赤に染まり始めたようです。

僕は森の中なので赤く染まる山肌を見ることは出来ませんが、

木々が赤や黄金に染められていくのは手に取る様にわかりました。

朝焼けの赤い光に照らされた森の中、朝焼けの優しい雰囲気に包まれた森。

光の加減でとても優しい山に思えてくる。

目の前に続くのはひたすら続く樹林帯、ちょうど登山開始から1時間程度…

まだ八丁登りには到着していない、刃渡まではまだ3時間あると考えると先は長い。

木々の合間からは赤く染まった山肌が、これがモルゲンロート。

きっとこの日涸沢では素晴らしいモルゲンロートが見れたことでしょう。

標高1400付近、紅葉は全盛期。

今年見た紅葉で最も奥ゆかしく絢爛豪華な紅葉かもしれない。

朝焼けで金色に染まった森を眺めながら歩を進める。

甲斐駒ヶ岳の紅葉は小さい葉の紅葉などが多く、大朝日や月山とは違った雰囲気。

青空と紅葉のコントラストが疲れた体を癒してくれます。

黒戸尾根には本気で挑んでいます、安定のダブルストック。

赤よりも黄色が目立つ、コース上「笹の平」付近を歩いています。

ご来光を迎えてからは緩やかな坂道と急登を交互に繰り返して登っていきます。

綺麗な紅葉に囲まれて登っているので疲れも少ない。

遠くに見えるのはなんだろう、ぼんやりと考え事をしながら歩き出す。

南アルプスの何かなのかな??

落ち葉の中を進んでいきます、この辺はウッドチップを敷き詰めたようにふかふか。

この日はfast&lightを意識してZ35を背負ってきました。

中身は10個のウィダーインゼリーと6個のアミノバイタル、これが間違った選択肢だった。

大朝日岳で味をしめた僕はご飯を全てゼリーにしてマラソンランナーのように歩き続ける

という戦法をとったのですが、さすがに黒戸尾根ではきつかった…、後半馬力がなくなります。

ブナの黄葉でしょうか、あたり一面黄色の絨毯になっていました。

日陰の斜面なので気をつけて歩きます。

日が当たる紅葉を見るたびに少し元気になります、今日登山して本当に良かった。

地図でいうと前屏風ノ頭付近を歩いている感じです。

足元にこんもりと生えた熊笹、これくらいの笹なら可愛いものです。

道もわかるし情緒もあって歩き易い。

南アルプスは奥多摩みたいな道が多いと言いますが、

奥多摩はこんな情緒ある感じではありません、もっと土露出してるし。

こんないい感じのコケも奥多摩のメジャールートには生えていません。

南アルプス樹林帯は南アルプス樹林帯の雰囲気があると思います。

すげー辛いんだけどね。

山の間から富士山が出現、甲斐駒ヶ岳からだとこのような形に見えるんですね。

ここから先は富士山と紅葉を楽しみながら登る道に突入します。

そして右側には特徴的な山が、これは間違いなく地蔵岳、そしてオベリスク。

鳳凰三山は是非とも歩いてみたい山、来年は是非行きたい。

来年は北岳も行きたいし木曽駒も行きたいし白馬も行きたいし穂高も行きたい。

アルプス年にしたいものです。

陽光が当たるところは紅葉も一段と色が濃いようです、紅葉の赤って日本的だなぁ。

日の光で透かせると透明感が素晴らしい、新緑と紅葉は全てが美しく見える。

午前7時30分、刃渡り到着。

黒戸尾根で危険マークがつく箇所ですが、注意していれば危ないことはない。

というか風速15mとかない限りここで滑落することは無いと思う。

鎖を握りつつ岩の上を渡っていきます。

刃渡りから見渡す風景は気持ちが良い物でした、奥に見えるのは位置的に奥秩父山塊らしい。

流石に肉眼で金峰山を確認することができず、どれがどれだかまでは分かりません。

時折見かける指導票、結構しっかりしています。

黒戸尾根は非常につらい道ですが結構登山者が多いメジャーな道。

道もしっかりしていますし指導票もちゃんとしています、

ここを走るトレイルランナーとか何考えてるんだろう。

刃渡りを過ぎたあたりから梯子が現れ始めました、このタイプの梯子は歩きにくい…。

梯子の先にはロープが、徐々に修験道っぽくなってきました。

道の雰囲気も荒々しくなってきて、甲斐駒ケ岳が本気を出してきているのがわかります。

五合目に出る前から結構やる気だな。

地図上に乗っている地点としては刀利天狗でしょうか。

修験道ということもあり道中には社やお地蔵さんが沢山いるのが特徴。

休憩ポイント的に程よいところにあります、休憩の目安にはもってこい。

五合目地点に行くためには一度山を下ることになります、稼いだ標高がもったく感じる瞬間。

苔に覆われた樹木の雰囲気っていうのは奥多摩ではなかなか味わえない。

見回してみれば周りは白樺の木で囲まれ、それなりの標高の場所には立っていると気が付く。

午前8時35分、五合目到着。

甲斐駒ケ岳向かうためには標高をここから1000m以上突き上げていくことになります。

黒戸尾根はここからが本当のスタートといえるだろう。

顔を上げれば目の前には甲斐駒…はまだ見えません。

しかし目の前のピークへ向かうことは間違いない状況、冷や汗が出ます。

五合目から山頂へは梯子&鎖&鎖の修験道コースが本気<マジ>。

事前に社が置いてあるのは祈れということか。

お地蔵さまと石碑に南無阿弥陀仏と唱えてからアタック開始です。

早速10m級の梯子、ここからは急登コース、山は無慈悲。

梯子を上りきるとだらりとぶら下がった鎖が登場、息もつかせぬ展開に息をのみます。

いつの間にか後ろを振り向けば八ヶ岳が、赤岳に行っていれば今頃山頂だったろうか?

母さん、僕は今黒戸尾根の梯子にしがみついています。

梯子と鎖を登りきると少し痩せた尾根に出ます、七丈小屋はまだか!?という気分。

スタンドバイミーの鉄橋の様な下が見える橋、こういうの僕すごい苦手。

足が割とマジで震えるという事案が発生。

ナベ氏は余裕なので、こんな感じにおどけてくれます。

度胸と頑丈さに定評があるキャラクターなので高いところもへっちゃら。

決して怖がっているわけではない。

登りきると岩が露出した道に、割と足場が安定しない中を進んでいくとまたすぐに梯子。

すさまじい梯子の連続攻撃、階段と梯子で俺の脚は着々と乳酸を貯めていっている!!

垂直のハシゴを登る、高度感が結構あるので怖いです。

多くのブログではここを最難関としていますが、七丈小屋より上の方がしんどいよ。

上から見てもリアルな高さで結構嫌なもんです。

高さは5メートルくらいですが、下がすとーんと無いのが嫌なところ。

梯子が終わればまた梯子、体力があれば後ろを振り返ったりできるんだろうけども

今できることは梯子にしがみつきながら片手GRで写真撮ることだけです。

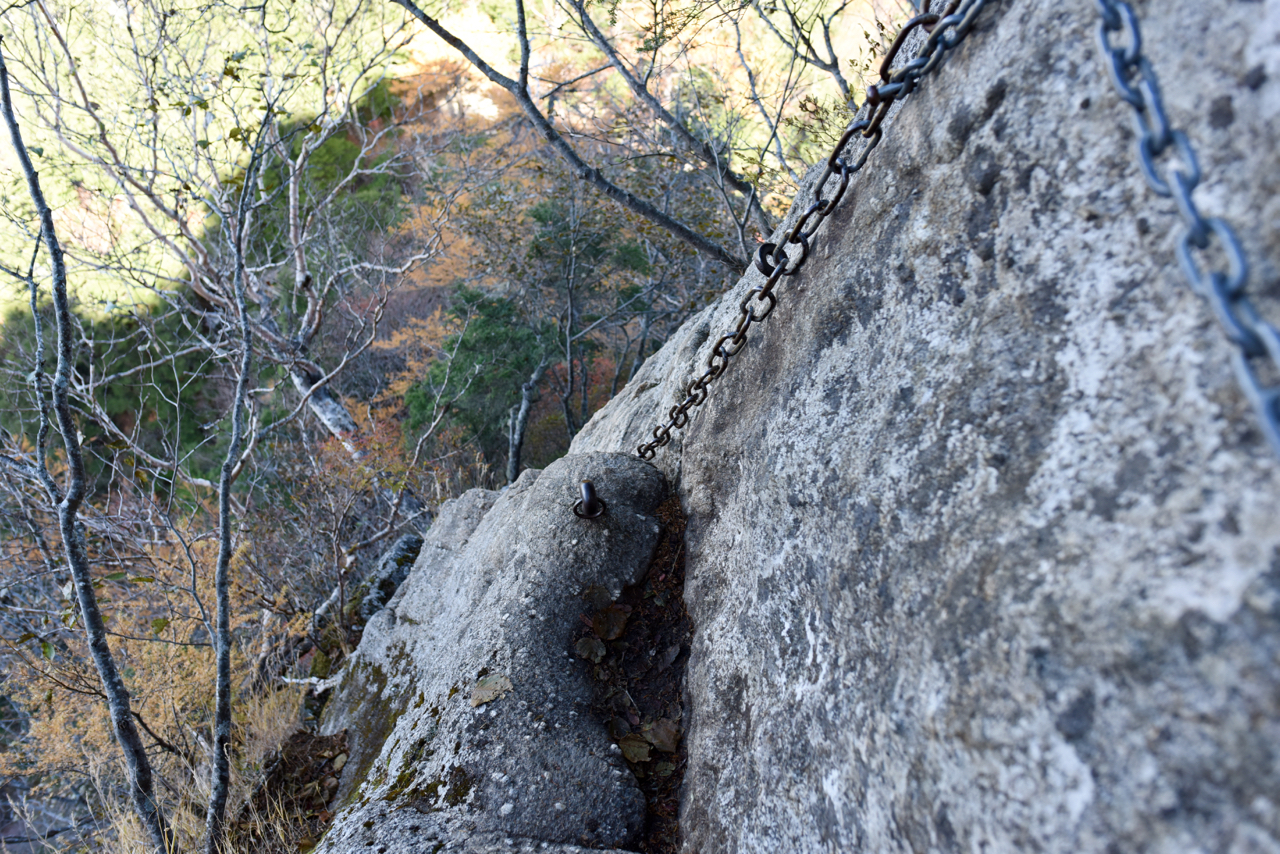

梯子よりもこの鎖の方が嫌でした。

ミルフィーユの様な細い層の岩に足をかけ、鎖を頼りに崖を登ります。

岩の隙間に足が挟まりそうになって焦ったりとろくなことがない。

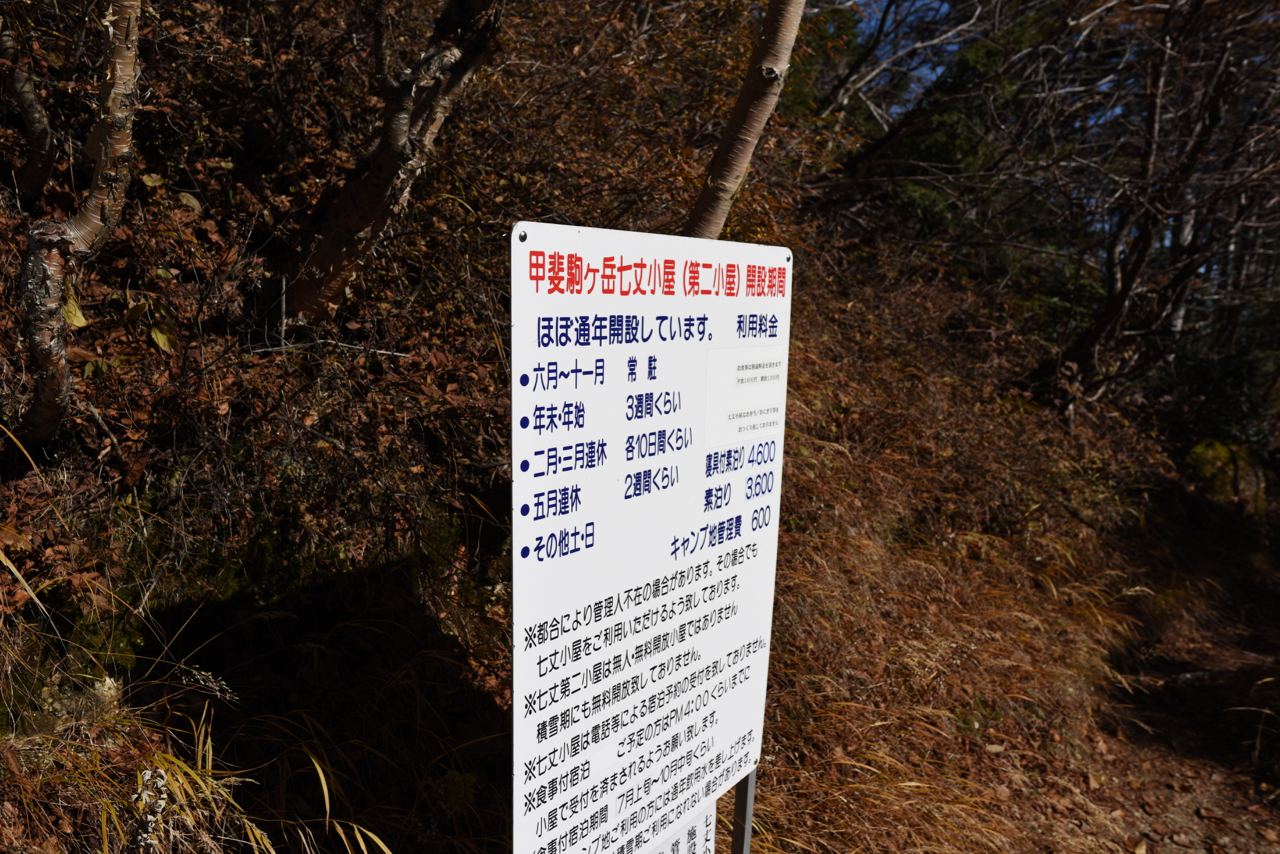

午前9時30分、七丈小屋到着。

出発から約5時間、ようやく小屋に到着しました。

聖岳と同程度の時間がかかっています…、南アルプスの山どもはどこもこのレベルか。

ほぼ通年やってるらしい、すごい。

ちなみに小屋は崖っぷちに建造されているので、周辺の道はこんな感じ。

夜、トイレに行くときは落ちないようにNE★!

トイレ休憩と水飲み、ゼリー補給を行ったら山頂へ向かいます。

七丈第二小屋の横にあるこの梯子から山頂へ向かうことができます、山頂までは長くて3時間。

七丈小屋のテント場はこんな感じ、黒戸尾根をテントかついで登るとか割と悪夢

なので僕がここに止まることは……、たぶんないと思いたい。

社畜氏が言い出さない限りはテントかついで黒戸尾根登ることはないはずだ。

後ろを振り向けば赤岳が雲に覆われていた、八ヶ岳登山者涙目の瞬間である。

今日は南アルプスで正解だったな!などとナベ氏とニコニコしながら話していたが

3時間後、正午付近になれば甲斐駒だってわからない、気持ちが焦る。

地蔵岳方面と富士山方面に雲が上がってくる気配はないが時刻はまだ10時前。

大体お昼を過ぎると雲が出てくるパターンなので13時前には山頂につきたいところ。

七丈小屋付近でもカラマツはまだ紅葉していたのが印象的だった。

七丈小屋から梯子を登り山頂方面へ向かう道は本格的岩稜地帯となる。

基本登り倒しのコース、ここに慈悲はない。

お米やパンといったものを持たず、ゼリーだけに頼る登山は馬力が出ない。

この時点で疲れが見え始めてきました、おかしいぞ普段ならまだ元気なのに。

登りは遅いほうだがいつもよりも体が遅い…。

上を見上げてもまだ甲斐駒ケ岳本体が見えません、後ろを振り向けば大展望だけど

今立っているここでは気を抜くことはできない。

いつの間にか周りに登山客がうじゃうじゃわいてるんだけどみんなどこから来たの??

小屋にいたのか、僕らの後ろから来たのか?

背の低いマツの中をかき分ける⇒岩の上を歩く⇒鎖使って岩を登る

この3コンボの繰り返しを続けて標高を上げていきます、

高度は2300を超え人によっては高山病の症状が出始める頃、僕はピンピンしてる。

今年一年ほぼ毎週登山した成果が肺に現れてる。

午前10時30分、八合目御来迎場到着。

一気に展望が開け、甲斐駒ケ岳山頂方面がよく見えるように。

休憩中の皆さん黒戸尾根を登ってきた様子、先行の方々に追いついた形になるか。

甲斐駒ケ岳山頂まではあと一息、待ってろ山頂。

八合目からは巨岩が林立する甲斐駒ケ岳の尾根を歩くことになります。

こんなところでも石塔があらゆるところに立っていることに驚きを隠せない。

足場がしっかりしている鎖ですが、体力がだいぶ削れてるため全身を使って皆さん登ります。

すぐに第二の鎖が現れるのですが、またぶらーんと垂れ下がった鎖。

第一歩を踏み出す足場が結構きわどいんだけど。

左に目をやるととんでもない巨岩を支える枝、伝説の装備か何かに違いない。

よいしょと岩を登るとその先はトラバースでした、落ちないように鎖を握って進みます。

岩と岩の間の道にぶら下げられた鎖を伝って登ります、結構高くてびっくり。

登っているときは真剣そのものなのですが、後ろのナベ氏は冷静なので「帰りが地獄」

ということを考えながら登っていたそうです、余裕あるなぁ…。

岩だらけで歩きにくい…、早く歩きたいのですが速度が上がりません。

不格好なイルカ岩が地面から突き出てました、くちばしがおちょこ口だ。

巨大な一枚岩がボコボコたったこの場所はイメージしていた甲斐駒そのもの。

甲斐駒ケ岳山頂はこの峰の奥にあります、右側から巻いていくルートになっています。

後ろを見れば甲斐駒に連なる山々が見える…、アルプスの高峰らしい景色です。

甲斐駒ケ岳は南アルプスの北端に位置しているため、他の山との距離は少し遠い。

ようやく稜線に出ました…、長かった…。

後は緩やかな登りを歩くだけです、稜線からは常に富士山が見えます。

富士山が見えると安心するのは日本人だからだろうか?

とはいってもロープが特になく、岩はつるつる滑り易い、地面は霜柱出てる。

ちょっと心配なコンディションなので慎重に歩いていきます、…ごめん結構斜度キツイ。

岩に手を当てると【冷たい】です、2800mを越える地点では快晴といえども地面は凍る。

見た目とは裏腹に非常にお寒い大地となっていました。

駒ヶ岳神社奥宮が見えてきました、山頂はもう目前ですね。

落ちていた剣を担ぎおもむろにポージングするナベ氏、長身で体格もいいので純粋に強そう。

持ってくれよと言わんばかりに落ちていたからと言ってそれを担ぐ体力は僕には無い。

出来ることはその雄姿をカメラに収めることくらいだ。

神社奥宮からはこのなだらかな岩とハイマツの道を歩いていくだけ…。

しかし7時間近く歩いているのですでに足が重い。

北沢峠コースとの分岐地点に到着しました、ここでようやく一般登山客と合流。

長かった、帰りはそっちから帰らせてほしい。

北沢峠方面も結構な急登だったんですね、次回はこっちから登ろう…。

そしてようやく…、ついに山頂がその姿を見せてくれました…。

午前11時35分、甲斐駒ケ岳登頂。

午前4時45分に駐車場を出てから約7時間、7時間で山頂につきました。

長かった甲斐駒ヶ岳黒戸尾根も折り返し地点に到着、普段ならもう下山してるぜ。

山頂は超快晴、富士山こんにちわですごく気持ちのいい展望が広がっています。

富士山の手前に鎮座しているのは鳳凰三山、重ねて観れるなんて超贅沢な展望。

3000mには届きませんが、この標高なら体感3000mとあんまり変わりません。

高山病でちょっと体調悪そうな方もちらほらいました。

山頂は結構広いので休憩する場所には困りません。

喜びを爆発させるナベ氏、まだまだ脚力残ってんじゃん。

山頂から北側を見ると画面中央に鋸山、右側に日向山方面という感じか。

200名山でもある鋸山。

グレートトラバースで田中陽希さんが甲斐駒ヶ岳からのアプローチを検討していましたが

危険であるため他のルートから登頂という日記の印象が強い

登山記録を見るとロープ無いと登れなさそうなので一生登る事は無いだろう、多分。

富士山、鳳凰三山、北岳が集まった一枚、北岳の奥に見えるのは間ノ岳?

さのまるとダッフィー、ナベ氏がいるとこの写真を忘れないのがいい。

この天を染め上げる真っ青な快晴の中、甲斐駒黒戸尾根を歩けたことは幸せである。

キツい山に登るときは絶対に晴れているのは因果を感じるけど。

さすが人気の山で、山頂には次から次へと人が訪れるので写真を撮るのにも一苦労でした。

結局30分ほどの休憩を挟んだのちに下山開始、下山も5時間はかかるので

この時点で下山予定は17時くらいという覚悟をします。

下山開始、下りは常に眼下に北杜市を見つめながらの山行になります。

午後に入って少しずつ雲が上がってきました、やっぱり午前から正午に山頂がベストか。

理想としては午前8時〜10時に山頂に居るのが気持ちいいと思うこの頃。

特に富士山を見に行く場合は午前中が僕は好きです。

山頂についた後、下山は少し精神的な余裕が出る気がします。

なんてことは無いケルンや眺望を楽しむ余裕は山を楽しむためには必須ですね。

できればもっと余裕のある登山を楽しんでいきたいものです…。

日が傾いたので日陰がなまら冷たい、手袋越しに伝わる冷気がたまら無い。

眺望を楽しみつつも花崗岩の滑りやすい岩の上を伝って降りていきます。

鎖、下りでもっとも忌むべきは登りで苦戦させられた彼らに他ならない。

事故の大半は下山時に起こるというのは、姿勢が不安定だったり

体の向き的に3点確保が行われないからかなと思います。

下から見た時はそんなに迫力を感じないのですが、上から見ると結構高いと感じます。

登りはあんまり強くないけど下りは怖い。

花崗岩の壁には取り付きがないので結構苦戦します、下りは本当に手厳しい。

何度も鎖を伝って降りていきます、登った回数降りるということ。

登りではあまり気にしなかったテープも下りではお世話に。

下るべき道をしっかりと教えてくれる。

尾白川渓谷方面は甲斐駒ヶ岳の東側に位置しているので、午後は日陰になります。

日没を早く感じてしまうのがいやらしいところですね。

午後1時20分、下山開始から1時間15分ほどで山小屋に到着…。

コースタイムより15分早い程度となりました、道が歩きにくいのはネックですね。

登山開始から8時間ほどが経過、体力もかなり減ってきました…。

七丈小屋テント場にはテントが一張り、小屋に宿泊している方もいるようでした。

ここに泊まって早朝ご来光とともに山頂へ向かうとかは楽しそうだなと思いました。

七丈小屋から先も五合目まで梯子と鎖が続いていきます、梯子の下りは苦手。

下りは足にダメージが蓄積しやすく、筋肉が疲れると関節に直接ショックがきて苦労します。

上から見るとよくこんなところ登ってきたなと…、下見えないじゃないか。

そしてこの陶器で作られた木の枝型の梯子、滑るから勘弁してほしい。

登りの時は急だとしてもあまり急と認識しないのは不思議です、帰りは怖いのに。

ようやく5合目付近に到着しました、写真ではすぐですがかなりの時間歩いてます。

七丈小屋から50分、山頂からは約2時間かかっています。

午後2時10分、五合目到着。

五合目と入っても黒戸尾根はここから先がまだまだ長いので気が抜けません。

帰りの道は刃渡が終わったところくらいで半分といっていいくらい長い。

カラマツの黄葉がとても綺麗です、これを眺めながらゆっくりと休憩したい…。

午後になっても素晴らしい快晴、青空と黄色のコントラストが美しい。

さて、5合目からは一度登りを経てからの下りになります。

ここまで歩いて再び登るというのが苦痛で仕方がない。

わかってるよ。

気合を入れて最後の登りと言い聞かせて登り道を歩きます。

写真を撮るのがいい休憩になりますね。

ひたすら樹林の中を歩き続ける、どこまでいっても終わらない。

遥か昔に見たような気がする休憩地点「刀利天狗」

朝8時から数えて7時間ぶりなのですが、遥か昔に思えて仕方がない。

すぐに刃渡に突入、下山はここまでの道のりがかなり早いのは嬉しいところ。

刃渡は下山の方が怖かったです、足が結構ガタついているためバランスを崩しやすい。

あたりはすっかり西日になりました、気温もグッと下がり気味に。

早く下山したいなーという気持ちに一層掻き立てられます、ホームシックというやつか

刃渡が終わればあとはひたすら熊笹生い茂る道を歩き続けるのみです。

ここから駐車場まで2時間30分くらいなのですが、無駄に長く思える。

西日に照らされる紅葉の木々、朝焼けと夕焼けで見る紅葉は格別なものがあります。

夕日がより一層ノスタルジックに見える時期だなと思う。

疲れがピークに達しているためか10分が30分くらいに思える病にかかってきました。

あと1時間30分正気でいられるか心配でならない。

この辺の道は朝ヘッデンで歩いていたの記憶がありません。

紅葉でとても綺麗な感じに染め上げられていたんですね。

そして始まる九十九折の下山道、九十九折の道が永遠に続くのかと思うくらい長かったです。

ここが甲斐駒ヶ岳の後半で一番辛く、脂汗がにじむ中での歩きとなりました。

午後4:40、ようやく尾白川渓谷の指導標が見えてきました。

この指導標が見えたところで初めて座り込む、ゼリーだけで本当によく頑張った俺。

後半フルマラソンやってる気分でした。

日向山へ向かった際、ナベ氏が「redさん、きっと黒戸尾根行っちゃうんだろうな」と

笑い話をしていたことを思い出します、現実はナベ氏も道連れでした。

この橋が見えてきたらエンディングです、もうスタッフクレジットが頭の中で流れてる。

日もとっぷりと暮れそうになっている…、今日は本当によく歩きました。

ナベ氏、神前で尽き果てる。

横になった時のナベ氏はとても気持ち良さそうな顔をしていました…。

午後5時、出発から12時間を経て登山口駐車場へ帰還を果たす…。

ついにやってやりました、甲斐駒ヶ岳黒戸尾根を僕は日帰りで登りきったんだ…。

おめでとうハロウィン…、トリックオアトリート。

素敵な甲斐駒ヶ岳をありがとう。

帰りはすぐ近くにいる白州べるがの湯へ向かいました、体がバキバキの状態なので

内湯から露天風呂に移動するのに難儀しました。

この温泉は八ヶ岳の湯という茶色いお湯が出る露天風呂があります、とても気持ちがいい…。

べるがの湯でお風呂に入り、ご飯を済ました後東京への帰路へ着きました。

帰り道は定番の中央道渋滞に巻き込まれ、

ナベ氏と憔悴しきって東京都に入ったのは言うまでもない。

南アルプス甲斐駒ケ岳、日本屈指の名峰たる所以はその山容、登山道、展望、歴史。

そのすべてが綺麗に整った素晴らしい山でした。

山頂から鳳凰三山・富士山・北岳の大展望が広がり、逆を向けば八ヶ岳が見える。

黒戸尾根は長い歴史を持つ由緒正しい山であると同時に、

その厳しさはある種男の子の憧れ・武勇伝になることもあるのではないでしょうか?

南アルプスの重厚な樹林帯を抜けた先に現れるどっしりとした山容。

黒戸尾根は聖岳と同じく、時間をかけて山をたっぷりと味わい尽くす

本格的登山経験が出来る山に間違いはありません。

また今度行く機会があれば、次は七丈小屋を使用した一泊登山にしたいなと思います。

2015年紅葉、全国的に普通よりも一週間や二週間紅葉が早まりました。

しかし暖冬の影響もあり、平野部では紅葉の進みが遅く

長いこと紅葉という時期を楽しめる年だったのかなと思います。

時期によって刻々と紅葉が降りてくるため、最も楽しめる場所が毎週変わってくる

【今しか行くことができない】を追い求めることの難しさを感じる時期でもありました。

貴重な自分の時間をより素晴らしくするために、今後も精進の日々かなと思います。

素晴らしい天気の中、甲斐駒ケ岳黒戸尾根を歩けてとても幸せでした。

常念縦走と同じく大切な思い出ですね。

甲斐駒ヶ岳の地図はこちら

アルペンガイド10 南アルプス (ヤマケイ・アルペンガイド)

- 作者: 中西俊明・山下春樹

- 出版社/メーカー: 山と溪谷社

- 発売日: 2009/06/25

- メディア: 単行本

- クリック: 6回

- この商品を含むブログを見る

コメント

コメント一覧 (2件)

参考にしますー!楽しく拝見いたしました!ありがとうございます!もうすぐ行きます!

どんぐり様

黒戸尾根はとてもきついです、自分で読み返して思い返すと帰りの刃渡り付近は満身創痍だったことを思い出します。

でももう一度登ってもいいかなとも思えるので不思議です。