2015年9月12日、山梨県大月駅に直結する岩殿山に登ってきました。

標高600mほどの低山ですが、断崖絶壁の稚児落としを擁する大月の名峰です。

9月はなんやかんやあり、あまり遠出はできない状態。

本来であれば紅葉の時期などに来る場所なのでしょう、

この日FBを覗くと世の皆さんはアルプスや上信越へと出かけている様子でした。

大月という中央線の駅は登山をやる方にはそれなりにメジャーな駅かと思います。

近くには塩山や甲斐大和駅、そして周囲の山といえば大菩薩嶺、甲武信ヶ岳、金峰山

奥秩父への入り口といってもいい大月。

そんな大月駅には稚児落としを擁するシンボリックな岩殿山が聳え立っています。

コースタイムは半日もかからない程度、ライトなハイキングの始まりです。

日曜日の9時近い時間帯、新宿で大月へと向かう中央線を待っていました。

寝坊アンド寝坊により早出ができなくなった僕は泣く泣く登山目標を岩殿山へ。

冬に攻略しようかなと思っていたのですが、

富嶽十二景にはコースタイムが短いものが多いので予定を変更、こういう時に便利です。

本日のコースタイムはこちら。

大月駅10:15→登山口10:40→岩殿山城跡11:20→稚児落とし12:45→大月駅13:50

今回も超短い!!

短いコースではありますが、充実感があるため感覚的には6時間くらいは歩いたと

錯覚するくらい気持ちのいいコースでした、初心者におすすめな山です。

上を見上げると京王百貨店の看板が見える、思えばもともと僕の登山は新宿からだった。

久々の新宿発登山は不思議な感覚に陥る。

中央線に揺られ大月へと向かいうたた寝をする、奥秩父山塊には雲。

今日は大菩薩嶺とかガスガスなんだろうなぁ…。

電車に揺られて大月に近づいてくると、目の前に岩殿山が姿を現します。

大月駅に隣接し、洗濯板のような崖を擁する山容は割と特徴的ですね。

大月駅はとても綺麗な駅で掃除が行き届いていました、高尾駅といいどうしちゃったの。

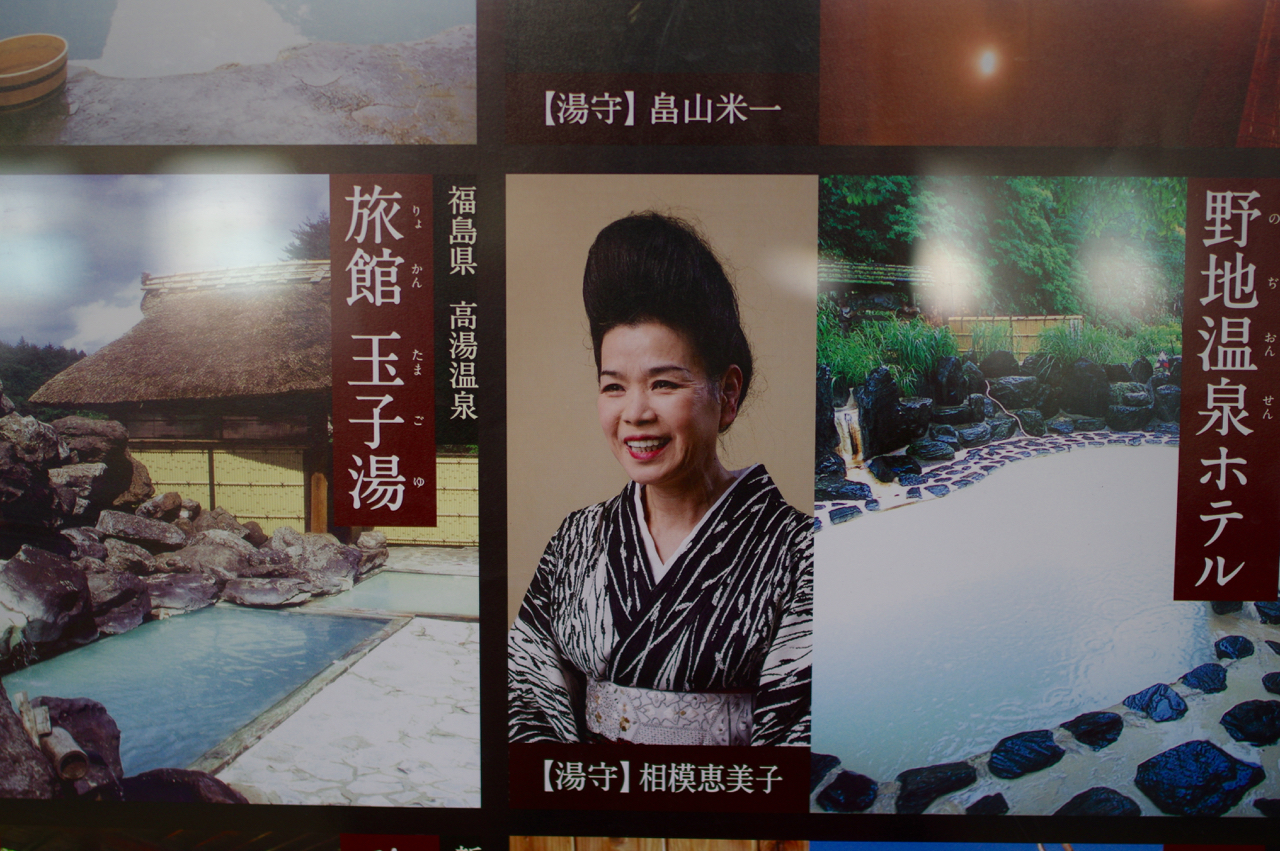

降りた車両の目の前にこのポスターがあり、思わず写真に収めてしまいました。

頭にハンバーグをのせたようなリーゼントです。

観光地色が強いロータリー、田舎に来たなぁとヒシヒシと感じます。

登山口へ向かうために駅を出たら左へと進んで行きます、岩殿山は写真の左側に鎮座しています。

分岐路を左へ、線路を渡ります。

毎回思うんだけど線路脇の家ってうるさくないのかな。

ちょっと雲が多いけど今日もいい天気です。

歩いてる途中公園になぜかスロットマシンが捨ててありました。

子供達が遊ぶんでしょうか、全くもって謎の配置です。

川を渡って坂道を上がって行くと岩殿山の登山口が見えてきます。

この指導票が見えたら登山口の合図、後ろに看板も見えますね。

岩殿山山城まではお散歩コースみたいなものなので気楽にいきます。

だそうです、静岡県民的にはどうなんだろう。

最初は整備された階段道を緩やかに登っていきます。

大月って結構小さい街なんですね。

正確には円山公園というらしい。

山門に到着です、登り始めて10分くらい。

トイレがこの先ないとのことなので、ここでしっかりと用を済ませておきましょう。

キティならぬフジティ、とても気持ちが悪い。

蛍光色のキツいピンクが目を引きます、そして顔をはめる穴がひどく小さい気がする。

向かいには立派なお城が立っていました、小さいのでお城と言っていいのかわかりませんが。

中は展示室のようです。

山城を過ぎると山頂へ向かっての歩きが始まります、すでに大きな岩の斜面が見えますね。

クマやイノシシが出るらしい、大変恐ろしい次第です。

まだ舗装された道を歩き続けます。

綺麗な赤い実ですが、なんでしょう、ガマズミとかではないですね。

階段も少し野性味を帯びてきました。

そして恒例のキノコもたくさん生えています、乾燥していますがホウキタケかな?

今年は大発生のタマゴタケ、なんでも今年はキノコの当たり年らしいです。

いたるところにタマゴタケが生えていました、タマゴタケドリーム。

森の住人のように佇む三角形のキノコ。

チャタマゴタケの幼菌

どんぐりが落ちていました、どんぐりって食べれるらしいですね。

フライパンで燻るとおいしい味になるということなので今度挑戦してみたい。

まずはこの分岐路を岩殿城跡へ向かって歩きます。

雰囲気のある岩岩が出現してきました、つくばでもあったなこんなの。

日差しが強いのですが、木々でうまいこと覆い隠されていい感じに。

遺構ということなのか、それぞれの場所に説明看板が立っていました。

馬屋、こんな山の上に馬とか連れてきていたんですね、大変そう。

時折見える青空に気持ち良さを覚える、別に標高が全てじゃないよ。

11時20分、岩殿山到着。

この看板があるところは開けていて富士山も良く見える場所でした。

ハイキングにはもってこいの場所かもしれません。

本当だったらこの奥に富士山が見えているはずなのですが、残念ながら今日は見えず。

本丸はこの辺にあったそうです、見晴らしはいいもんな。

山頂をうろうろしてみます、電波塔的なものがあるようです。

脇の道みんな通ってるけどここ正式なルートなんだ。

電波塔ではなかったらしい、なんの設備だ。

こちらからは丹沢や御正体山方面になるのかな。

下を流れる川とそれに沿った街が特徴的ですね。

見るものは見たので戻ります、広場までは3分もかかりません。

すごくファンシー、そろそろクリスマスダッフィーじゃないのが欲しいけど。

山頂を満喫したのでここからは稚児落としへ向かって歩き始めます。

先ほどの分岐点まで一度戻ります。

本当にどこにでも生えてるなタマゴタケ。

巨大なヤマドリタケ風なキノコが生えていました。

僕の時計と比べると巨大さがわかるでしょうか?

直径20センチはあります。

そして今回ついに見つけました、シロオニタケです。

北海道ではほとんど見ることはできないんですよね、図鑑でしか見たことないから新鮮。

テングタケも生えてました、毒キノコ祭り。

分岐まで戻ってきました。

すぐに本格的登山道へ、とは言ってもかなりイージーな道です。

裏山の散歩道のような登山道をてくてく歩きます。

鉄塔を見たら必ずこれやるよね。

稚児落としに近づいてくると少し急な道が現れ始めます。

こういう道は晴れている日はいいですが、凍結していると急激に難易度が上がるので注意です。

鎖が出てきました、しかし基本的に足場がしっかりしているので必要ありません。

最初の鎖場を越えると平たい尾根道に出ます、日差しが気持ちいいぜ。

岩の登りを過ぎて少し歩くとなにやらトラバースっぽいのが見えてきました。

これが噂の…、岩殿山に突如現れるスリリングポイントですね。

見た感じ足場はしっかりしているので気をつければそんなに危ないことはなさそう。

というわけで足を踏み出します、ビビっててはなにも進みません。

下を見るとこんな感じ、そんなに高くはないけど落ちたら怪我はするな、間違いない。

真正面には大月の街が見えます、こういう場所に限って展望はいいものです。

わかりづらいですけど足元はこんな感じです、

意外に幅があるので滑らないようにすれば問題はありません。

頼りないロープをしっかりと握りながら渡って行きます。

渡り終わった先にはハシゴ付き鎖場が待っています。

ハシゴはしっかりと岩に打ちつけられてるので、安心して体を預けて登れます。

なかなかアスレチックで楽しいのですが、岩肌に時計をぶつけて傷が入ってしまいました。

レンズ面に傷が入ってショック…。

鎖場を登ると再び樹林道が目の前に広がっています。

稚児落としへ向かうために一度山の裏側へ入っていくようです、一旦下り。

鎖場からは結構降りました、稚児落としで再び登り返しになることを考えると少し残念です。

そんなことを言ってもしょうがないのでひたすら歩き続けます。

再びシロオニタケが、この山危険ですね。

ムラサキイグチの幼菌も生えてました、こいつ食べれるって本当なんだろうか。

これは…、ウスムラサキホウキタケだよね??

珍しかったのかそこらに抜かれた跡がありました、これは珍しいものを見ました。

食菌で美味しいらしいです、もちろん北海道では見たことがありません。

とても綺麗なタマゴタケも生えていました、キノコが食べれる体質だったら

こういうものを見つけたらすかさず採取していたのかもしれない。

この時期はやはりキノコが目を楽しませてくれます。

夏の終わりはキノコの彩りを楽しむ季節と言ってもいいのではないだろうか。

再び現れた鉄塔の下ではハイカー達が休憩をしていました。

僕は特に疲れていたわけでもないので横を通って稚児落としに向かうことにします。

そして鉄塔からすぐの指導票の先には…

出ました、稚児落としです。

かなり立派な断崖絶壁がそこには広がっていました…。

ちょうどいいところに枯れ木があってなんかいい感じ。

早く上に登りたいので脇の階段を使って足早に登ることにします。

階段を上るとそこはもう稚児落とし真上になります。

後ろを振り向けば岩殿山と稚児落としが、なかなかのパノラマですね。

標高は大したことはありませんが、千葉のマッターホルン伊予ヶ岳と同じく高度感があります。

崖っぷちで休憩しているパーティーも満足感に溢れている様子。

一番高いところから見るとこのような感じに見えます、結構すごい一枚岩に見えます。

日光白根山や聖岳の上部だけが地面から生えてるみたいです。

山頂ということでダッフィーを取り出しますが、風で危うく飛ばされそうになりました。

稚児落としならぬダッフィー落としになるところだった。

こんなに山に登ったダッフィーは日本全国探してもそんなにいないと思う。

撮影も済ませたので、下山を開始することとします、後は帰るだけ。

帰るまでが登山。

奥秩父エリアに入っているからというわけではないのですが、

歩いてると大菩薩嶺の端っこの下山路を思い出す道でした。

木が倒れて道がふさがれていたり、可愛い感じに荒れてます。

アスレチック感があっていいですね。

目指すは大月駅です。

帰りの難所はこの坂でしょうか、砂利がばらまかれているのでとても滑りました。

足元のグリップがなかなか聞きません、ロープをしっかりと持って下山します。

全体的に木が細いのはこの山の栄養分が足りていないからなんでしょうかね。

標高が低いのに木が細いのは気になりました。

前方を歩いていた登山客に追いつく形で最後の笹薮へ、ここを抜けたら舗装路へ出ます。

13時10分、舗装路へ到着。

舗装路へ出たら後は大月駅に向けて歩くだけです、今日の登山は本当に早い。

下山途中になにやら人だかりができていました…、なにしてるんだろう?

栗を拾っていたようでした、付近に落ちてきたばかりの新鮮な栗が大量に落ちていました。

もう秋が始まっているんですねぇ…。

栗拾いもそこそこに、舗装路を指導標に従って歩き続けます。

今度はくるみの実が見えてきました。

くるみって木になっているときはこんな見た目だっていうことは意外にみんな知らない。

僕らがよく見るくるみはこの緑の実の中に入っている状態なのです。

しばらく歩くと沢に降りれる道があったので、降りてみました。

つい2日前までとんでもない雨が降っており、そのため川の水は濁りきっている状態。

どことなく秋の訪れを感じるのは9月だからか。

水はそこまで汚くはないだろうということで手ぬぐいを濡らして顔を拭います。

これがまた非常に気持ちがいいのです、沢から上がって、後は大月駅を目指すのみ。

ちなみに以前まで岩殿山の登山道として使用されていた橋ですが。

このような形で通行不能となっておりました。

あたりを流れる川の水ですが、綺麗な緑色をしていました。

滝後山とかから流れてくる川なんでしょうか、この辺でも十分に綺麗な水なんですね。

東京の下町を思わせるような裏道を歩いて駅を目指します。

ありがとう岩殿山、おかげで充実した午前中を過ごすことができたよ。

濃密な時間をありがとう、君のことは忘れない。

13時50分、大月駅到着。

大月駅に着いたのが10時くらいなので、4時間程度で駅まで戻ってくることができました。

実際に山の中にいたのは3時間以下かもしれません、久々のゆるハイキングを堪能しました。

大月周辺には温泉がないので風呂に入ることなく家に帰ることに…、これが結構辛い。

大菩薩縦走をしたときも下山後温泉に入れないのが苦痛だったことを思い出します。

でもまぁ、コーラ飲めたからいいか。

駅前から登れる超お手軽名山。

天候がよく富士山が見えればさらに気持ちよく歩けたと思います。

開始30分せずに富士山を眺めることができ、断崖絶壁の稚児落としまで楽しめる。

短い歩行時間の中に充実の内容が詰まった楽しい山、そんな言葉が合う場所でした。

最近は百名山系の山ばかり登っていたので、

久々の低山登山は新鮮味があり本当に楽しかったです。

岩殿山の地図はこちら

高尾山と中央線沿線の山 陣馬山・生藤山・権現山・扇山・百蔵山・岩殿山・石老山・九鬼山など (ヤマケイアルペンガイド)

- 作者: 渡邉明博

- 出版社/メーカー: 山と渓谷社

- 発売日: 2016/08/25

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- この商品を含むブログを見る

コメント