2015年7月25日〜26日、南アルプスにある聖岳に行ってきました。

南アルプスに存在する3000m峰としては最も南にある山です。

7月は北アルプス常念岳で北アルプスデビュー、そして人生初の南アルプスは

鳳凰三山でも北岳でも甲斐駒ケ岳でもなく聖岳というマニアックな山になりました。

南アルプスは樹林帯が非常に長いということを前から聞いていました。

しかし、長い長い樹林帯を抜けたその先に待っていたのは、

南アルプスの超巨大な山脈と途方もない距離を持った稜線でした。

広大な山体と止どめなく溢れ出る湧水、南アルプスの大自然を楽しむ旅、始まりです。

7月26日、聖岳山頂直下。

快晴の南アルプス、眼下に深緑の山脈を擁する天空の回廊を歩いている。

冷たい空気を口に含み、高山病にならないように深く息を吸う。

岩肌に張り付くように根を張ったチシマギキョウに目を楽しませながら

同じようにガレ場にへばりついて山頂を目指して歩き続けていく。

聖岳、南アルプス南部の3000m峰、険しい樹林帯の先に待っていた稜線の眺めは、

天下一と行っても文句を言われることはないだろう。

右に目をやれば、日本一の名峰が姿を見せている。

南アルプスの青い山脈と、白い雲の海原からひょっこり頭を突き出した富士山。

雲の上に悠然と聳り立つその独立峰に思いを馳せながら、

僕は一歩一歩山頂へと足を進めていった。

聖岳、遠大な樹林帯の先に巨大な山体をもった南アルプスの名峰です。

富士山・上河内岳・赤石岳と望むことができる南ア南部を代表する百名山でしょう。

今回はそんな聖岳に1泊2日のテント泊でアタックを仕掛けます。

いざ、南ア南部の旅へ!!

では今回のコースタイムです。

一日目

便ヶ島登山口7:30→吊り橋8:20→1800m地点10:45→2000m地点12:00

2200m地点12:35→聖岳分岐13:15〜14:20→聖平小屋14:45→一日目終了

二日目

聖平小屋5:30→聖岳分岐5:55→前聖岳6:45→聖岳山頂7:55〜8:50

前聖岳9:40→聖岳分岐10:10→吊り橋13:55→便ヶ島登山口14:40

聖岳の特徴はとにかく長い樹林帯です、南アルプスの本気とも言える凶悪な樹林帯。

しかしこれを抜けた先に待ち受けている世界は北アルプスともまた違う

素晴らしい天空の回廊です。

7月24日金曜日、深夜に経堂で集合した僕たちはいつも通り深夜のドライブを楽しみ

一路南アルプス南部を目指して走り続けます。

車の中で寝ていればいいものの、なかなか寝れない所が悲しい所か。

結局ほぼ徹夜のまま、登山口近くに到着です。

聖岳は長野県の南側から入山する必要性があります。

すでにこの時点から豊富な水量を示唆する川がいたるところに流れています。

写真では数枚で終わってしまうこの道ですが、

実際は駐車場に着くまで酷道を1時間ほどワインディングし続けます。

途中山肌から水が勢い良く噴き出していたり、飽きることはありません。

長い長い林道を抜けると駐車場にようやく到着しました…、

ここまで来る道はパンクすることもあるので、要注意です。

駐車場で準備を行ったら早速スタートです、南アルプス南部プレイボールである。

今回も 社畜系旅行者のsakuさんと一緒に登っていきます。

sakuさんいわくまず最初のチェックポイントはゴンドラ、吊り橋のようなものがあるらしい

ということでそこまで歩きますが、これが大体1時間近く平坦な道を歩くわけです。

最初ちょっと登れば

もう後はひたすら森林浴、しかしテント装備なので足取りが重い。

結構暇です。

登山口の標高が1000m付近であるため、めちゃくちゃ暑い。

なぜこんな下からスタートしなくちゃいけないんだろう。

南アルプスの特徴は川が多いこと。

常念岳も川が綺麗だしいたるところから水が湧いててよかったのですが

聖岳へ向かう道で見る川はどれも水量が豊富です。

前を歩くsakuさん、すごい装備容量である、多分25キロとか平気で入ってる。

僕は75リットルのザックを背負いつつも実は荷物そんなに入れてないので、

ガチ装備のsakuさんを見るとちょっと尊敬します。

ゴンドラまでは2本くらいの橋を越えます。

結構立派です、クルミがたくさん落ちていました。

そしてしばらく歩くと崩落した道に、積もった瓦礫の上を歩いていきます。

ここもまた足を滑らせたらとんでもないことに、下を流れる激流から目を背けて渡ります。

8時15分、ゴンドラ乗り場到着。

なにやらゴンドラ的なものが見えてきたと思ったらゴンドラだった。

ちょうど先行客がゴンドラを必死に漕いで渡っていました、楽しそうーーー!!

と思ったのもつかの間、これゴンドラをこっちに持ってくるのって…

川を見たって橋がかかってるわけありません、翌日はかかってたけど

この日は橋が取り外されていたので、ゴンドラを使うしかありません。

とにかく頑張って紐を引っ張るしかねぇ!!!

「うぉおおおおおおおッ!!頑張れ!ゴンドラはゆっくりこっちに来ているぞ!!」

凄くゆっくりこっちに来るゴンドラ、すごい勢いで溜まりゆく乳酸

登山じゃなくてこんなことで体力使うなんて。

なんとかゴンドラをこちら側まで移動させることに成功しました、

割と疲れた、普通の登山だとなかなかここまで腕を使うことはない。

乗車時に一名転倒するという事故が発生しました、乗車時は気をつけましょう。

よそ見して談笑しているとあれよあれよと言う間に転倒するというアクシデントだった。

ゴンドラはなかなかにスリリングです、落下=南アルプスの天然水へダイヴ!です

水はとても綺麗です、常念よりも綺麗だと言える。

しかし水量がすげー多い、激流というに相応しい流れです。

頑張って紐を引っ張り続けてなんとか対岸へ到着しました…。

3人いたからいいけど、一人だったら結構嫌なゴンドラです。

ゴンドラからしばらく歩くと廃墟が見えてきます。

造林小屋か何かかな?

使用されなくなってから結構経っているようでした。

お酒の便を入れるケースだけはなんか新しく見える。

あとこういう場所には必ず金だらいが落ちているのはなぜなんだろう。

造林小屋を越えると本格的な南アルプス樹林帯の旅が始まります。

この時点で先行する二人は元気ですが、僕は半分寝ています。

なんたって徹夜で聖岳です、目を片方ずつ閉じ眠気と戦いながら登っていきます。

いたるところに滑落注意の看板が横たわっている…。

確かに転倒すれば転がっていけるかもしれないけど。

結構アグレッシブな登山道が続きます、木の根が煩わしい…。

森林限界はだいたい2600m付近、そう考えると今日は1600mくらいを登ります。

樹林帯の中に一体どれくらいいるんだろう、気が遠くなります。

夏山といえばキノコ、様々なキノコが姿を現しはじめます。

タマゴタケかベニテングダケでしょうか。

ツノマタタケ、形状的にはカエンタケ系です。

シロキクラゲでしょうか、なんか図鑑で見たことあるような…。

ウスタケですかね、ラッパタケの一種であることは間違いない。

イグチの何か、真横に生えてました、その生え方はどうなんだっていう。

イッポンシメジ的な感じで生えてるけど、とても毒っぽい見た目。

大自然の中なので、奥多摩では見れないような巨木が何本も生えています。

でも歩いてるととても奥多摩っぽいのが南アルプス。

倒木にはもれなく苔が、原始的な雰囲気が漂います。

休憩を挟みつつ登っていきます、もう本当に疲れた。

苔と静寂に包まれた登山道を黙々と登っていきます。

10時45分、1800m地点到着。

まだ山小屋まで600m近く登らなくてはいけません、気が遠くなってきた。

展望が全くない、キノコと樹林帯が楽しいからいいんですけど。

登山道の荒れ方は結構すごい、踏み跡はしっかりしているからいいんですけど。

さすがにこの樹林帯、倒木が非常に多いです。

途中であまりにも疲れたのでダウンしてしまいました。

不思議ですがこうして5分程寝ると大分体が楽になります。

緑に彩られた登山道をひたすら、ゆっくりと歩き続けます。

標高も上がってきて、雰囲気がよくなってきました。

それまで土がメインだった道の中に岩が出てきます。

岩と苔が織り成す景色は南アルプス特有か、これまた僕にとっては初めての景色です。

苔はすごいふわふわしていました。

テント装備を背負いつつなのでとてもゆっくり歩いています。

12時00分、2000m地点到着。

200m上がってくるのに一時間以上かかってしまいました…。

非常に厳しく、とにかく長い樹林帯の道のりです。

小休憩後、再び苔が生い茂る登山道を歩き倒して今度は2200m地点を目指します。

2000mを越えるとギンリョウソウが、この辺だとまだまだ見ることができるようです。

生えたてのギンリョウソウがいたるところにみられます。

因みにこの辺でsakuさんがしゃがんだり立ったりする力がなくなり始めます。

聖岳の猛威により我々は着々と脚力を失いつつあるわけです。

たかだか200mの標高差ですが、されど200mです、次の指導標まで長く感じます。

もはや全員がそろそろ稜線に出たいという気持ちを強くしてきたところ。

3度目の睡眠、アミノバイタルを飲んでいてもこの距離はきつい。

2200m地点にさえ到着できれば山小屋まではあと少し、その言葉を信じて登り続けます。

上り坂をひたすら登るわけではなく、このように平坦な道を歩きつつという感じ。

全体的に距離が長い、登る時にガツンと行く、のダブルパンチ登山道です。

12時35分、2200m地点到着。

時間にすると意外に近かった2200m地点、

本当に40分しないでついたのか疑問になるくらい感覚的には長かった…。

ここで最後の休憩をとります、もうなんというか絶望に染まってダークソウル状態に。

僕は山に人間性を一体いくつ捧げたんだろう。

頑張って歩き続けた結果、樹林帯の終わりが見えてきました

13時00分、感動の稜線へ…。

そこには超かっこいい上河内岳の大展望が広がっていた!!

感動です、いや感動よりも解放されたという気持ちが強かったかもしれない。

とにかくようやく樹林帯の終わりを迎えました…、長かった。

因みに南アルプスの凄いところですが、写真中央の白く映る筋は滝です。

南アルプスは水が豊富というのを改めて認識した瞬間でした。

南側に見えるのはきっと光岳や大無間山とかなんだろう、光岳は行ってみたい。

肝心の聖岳ですが、ガスの中で全く見ることができず残念なことに。

とりあえずザックを降ろし、ここでご飯休憩をとることにしました。

ちなみにここは聖岳との分岐地点となる薊畑という地点です。

聖岳との分岐地点に当たるこの場所はお花畑が至る所にできています。

綺麗なマルバダケブキがたくさん咲いていました。

いつかは登ってやりたい上河内岳、南アルプスのかみこうちを攻めないわけにはいかない。

喜びを爆発させるてらぽん。

躍動感あふれる跳躍で心を表すsakuさん。

そしていつも通り、感謝のジャンプである。

全員でさらっとラーメンとかおかゆを食べてカロリー補給。

山に持ってくる食料も考えものです、個人的には胃に負担かけずにカロリーを摂りたい。

ざっくりとご飯を食べ、写真も撮影したので本日の宿に向けて出発です。

休憩地点からは20分ほどで到着らしい。

登山道で目立ったのはマルバダケブキよりもこちらのタカネマツムシソウ

鮮やかな紫色が地面を彩っていました。

上河内岳と聖岳の真ん中にある聖平小屋へ向けて歩きます、

写真中央下の開けた場所が分岐路です。

今までこんな開けた場所はなかったので気持ちがいい。

聖岳、上河内岳まではどちらも3時間近くかかるようです。

早く着くのならば上河内岳にもいきたいとは思っていたのですが、今回はパス。

ヘトヘトになりながら3人とも聖平小屋方面へ無言で進撃を開始します。

もう足取りが全員重い。

テント場は結構大盛況、聖岳という百名山の中でもかなり渋い場所ですが

流石です、こんなに人がいるとは思いませんでした。

聖平小屋でテントの宿泊料金を払ってテントの設営を始めましょう。

山小屋はすごく綺麗な感じでしたが、注目すべきはそこではない。

このウェルカムフルーツポンチという神の施しが聖平小屋の最高のサービスである。

もうカロリーを使い果たしたこの体が求めるのは、ひたすらに糖分だけである。

3人で乾杯です、お腹がめちゃくちゃ空いていたこともあって一瞬で食べてしまいました。

できれば3杯くらいは食べたいところです、恐るべき空腹パワー。

テントを張ったら夕食の準備です。

因みにこの聖平小屋の凄いところは「水使い放題」です、標高2400近い場所で水使い放題。

しかも山小屋の裏には水量豊富な清流が流れています、体拭き放題、歯磨き放題でした。

正義の乾杯、キンキンに冷えたビールが飲めるなんてとても贅沢です

この日はミネストローネやsakuさんアヒージョなどをご馳走になりました。

アヒージョの具材はマッシュルーム、味付きの油だったのでパンをつけるととても美味しい。

焼き林檎という変わったデザートを経て、この日の食事を終了しました。

夕日に包まれる聖岳稜線、明日はここを歩いて聖岳に歩いていきます。

2015年7月26日、午前0時、聖平小屋分岐広場。

星を取る時間がやってまいりました。

19時には寝袋に滑り込んだ我々ですが、sakuさんとともに23時付近に起床。

標高2400m地点での星空撮影に挑みます。

しばらく挑戦していたのですが、どうもうまく撮れない、それもそのはずで

バルブ操作のリモコンやアストロトレーサーを持っていないという基本的知識の欠落

このためsakuさんから道具を二つお借りするという羽目になってしまいました。

しかし、おかげで僕も初めての星空撮影がめちゃくちゃ楽しい感じに。

多分聖岳本体だと思うんですが、こう見るとハートの上の方みたいだ。

星空は肉眼でも天の川が確認できるくらいに綺麗です。

大天井で見た星空にはかなわないけど、天の川を収めることができて感激です。

この撮影をする傍ら、sakuさんカメラでライトアートの撮影が行われています。

僕のK-3はひたすら上むいて星を取り続けている。

合計2時間ほど取り続けた星空、意外に生ぬるい風が吹いてきてちょっとビビる聖平でした。

そしていつものライトアート、文字を逆に書いたり光量調節したりと意外にめんどい

しかし綺麗に撮れた時の感動は確かなものがあります。

俺が、俺たちが聖岳だッ!!

結局テントに戻ったのは深夜2時のこととなりました…。

2015年7月26日、午前4時30分 聖平小屋。

星空撮影から約1時間30分後、朝がやってきました。

二日連続で凄い寝不足です、しかし朝の澄んだ空気を肺に吸い込んで目を覚まします。

樹林帯に囲まれた聖平では稜線から見たような朝焼けを見ることはできませんが

これはこれでとても綺麗で良い。

撮影も程々に、朝ごはんを食べてテントを撤収し、聖岳へ急ぎます。

なんだかんだで起床後1時間近く経ってしまうもの、すっかり明るいです。

日差しが弱い朝を狙って聖岳山頂を目指します、二日目プレイボールである。

体が全くもって寝たままなんで、やはり片目を瞑って寝ながら歩いていきます…。

なんというか体が重い…。

みなさん薊畑分岐点でザックをデポして聖岳を目指します。

デポする場合は雨が降ったことを想定してレインカバーかけるのが良い

ということに今更気がつく場所だった。

薊畑から先は稜線へ向かうのですが、樹林帯のような感じではなく、

全体的に背丈の低い草の中を歩いていきます、気持ち的にはかなり楽です。

太陽もだいぶ上がってきました、そして遠くに富士山の姿も見えてきています。

早く高度を上げたいものです。

稜線に入るとかなり風が強い、ちょっと寒くてたまらなかったので上着を着ます。

見ての通りガレ場に突入したので遮るものが何もありません。

ハクサンフロウでしょうか、数は少ないのですが何輪か咲いていました。

イワオトギリソウ、飛び出た雄しべが特徴的です。

花を楽しみつつ、目をこすりながら歩を進めます。

すると朝の優しい光に包まれた、深緑の南アルプスが徐々にその姿を現し始めました。

好展望にテンションを上げながら、ゆっくりと高度を上げていきます。

ガレ場で歩きにくいところも所々にあるので気をつけて、慎重に。

小聖岳、聖岳の手前にある聖岳を見るのに絶好なピークです。

ここから見る聖岳の山体はかなり大きく見えます、さすが南アルプス。

前白根から見る奥白根山よりは大きいでしょう。

後ろを見れば200名山上河内岳が鎮座しています、深い樹林帯とこの好展望の稜線。

これが南アルプス、これが本当の山岳だ、と言わんばかりです。

でかすぎて距離感が麻痺している聖岳に向かってアタックを開始です。

ここからまだ1時間近く登りが待っている。

聖岳に挑戦的な態度を取る。

遊びで必死でしたが、目の前にとんでもない名峰があるのに気がつきました。

雲海の中に浮かぶ、北斎が描いたような見事な富士山です。

富士山を眺めるできる男saku、百名山50座以上制覇の貫禄がある。

富士山を見た後は恵那山と思われる方面に向かって挑戦状を叩きつける。

中央アルプス制覇の旅にきっと出るのでしょう。

対する僕は飛行機雲を見つけてかっこつけていた、ショボい。

山に目を向けてみましょう、聖岳も上河内岳と同じく山頂直下から滝が流れています。

なんという水量でしょう、ていうかなんでこの高度から水が出るんだ、木もないのに。

この見た目はめちゃくちゃファンタジーでした、ファイナルファンタジーの背景みたい。

気を取り直して登りを再開です、聖岳本体に取り付くとこのような感じの道に。

実際かなり急です、そして足場がなかなか悪い。

あんまり好きじゃないタイプの足場でした、

これは少し濡れてたりするだけでかなり歩きにくくなるでしょう…。

ちなみに高度が上がったからか、チシマギキョウがたくさん咲いていました。

燕では2輪くらいしか見なかったのでとてもテンションが上がります。

つづら返しを繰り返しつつ歩きます、上を見るとまるで富士山。

下を見るとsakuさんがテンション高くはしゃいでいる。

岩岩しい山肌に張り付くかのように登っていきます。

ようやくハイマツ帯に、ここまでくればゴールはもうすぐそこです。

そして山頂に着いた瞬間僕らの目の前に待っていたものは…。

僕らの目の前に現れたのは南アルプス南部の盟主、赤石岳でした!

2015年7月26日 午前7時55分、聖岳登頂。

南アルプス南部、聖岳の頂に立った瞬間でした。

3人で記念写真を撮っておきます。

南アルプスデビューの山は南部、聖岳であった。

因みに山頂はとんでもない強風のためダッフィーを立たせることができず。

奥聖岳方面を見ると稜線がそのまま続いていくのがわかります、

南アルプス南部のマニアックな山にしては人が多い…。

聖岳から見て最も感動できるのは眼前に広がる赤石岳、南アルプスらしい巨大な山塊。

樹林帯と合わせて、山らしい山がここにはある。

気持ちのいい青空と赤石岳、この日聖岳に来て本当によかった。

同じ角度ではしゃぐ人、女性には山頂の強風はかなりきつかったらしく大分寒そうでした。

富士山を見て感動、飛び跳ねて喜ぶsakuさん。

この後本当に富士山登山へ挑んだようです、伏線はこの段階から用意されていたのだろうか。

南アルプスから見る富士山は本当にかっこよかったです…。

登頂記念写真を撮りまくって1時間くらい遊んでしまいました。

定番の富士山に挑戦的なポーズをオマージュする、どすこい富士山である。

聖岳から見ると上河内岳へ向かう稜線はかなり楽しそう、是非行ってみたい。

出来れば光岳から聖岳へ縦走する間に登りたいところです。

シガーロスの名盤を思わせるようなはしゃいだ雰囲気、標高3000mで走り回る大人3名。

午前8時50分、1時間ほど遊んだ後下山を開始することにしました。

登りに対して下りの気持ちのよさ、展望が一気に開けます。

目の前に広がる南アルプス、そして割と滑るザレ場。

sakuさんは上河内岳へのチャレンジを決意したのでしょうか。

富士山とガキ大将的な構図が雰囲気あります、ここで食べるおにぎりは格別だろう。

下山も花を楽しみながら、ゆっくりと下っていきます。

登りの時はじっくり時間がかかったのに、下山となると一瞬です。

聖岳山頂直下の下り道はすぐに終わってしまいました。

約一時間と短い滞在時間でした、3時間くらいは遊べる山頂だったので

とても名残惜しいのですが、聖岳を後にします。

まずは薊畑分岐点までスムーズに戻ります。

しかし、ここでメンバー全員がトイレに行きたくなるという非常事態が。

山小屋まで15分かからない速度でたどり着いたのは便意のなせる技か。

結局トイレ後、2回目のフルーツポンチをいただいて体を休めました。

マジで神サービスだと思う。

午前10時40分。

フルーツポンチも、聖平の水も、聖岳も味わいつくしたので下山を開始します。

帰りはもはや樹林帯をひたすら下るのみです、膝がいうことを聞く限り歩き続けます。

意外と俺の膝って頑丈なのかもしれない、と思ったのは常念岳に続き2回目。

登りがかなりの急登だったので、下山はもちろん急です。

足を滑らせると歯が折れるくらいのことは起こりそうなので気をつけて下ります。

この岩場地点は下りだと地味に歩きづらい、速度がつく分危険です。

イグチの何かが一本だけ生えていました、食菌でしょうか?

ハナイグチとはまた違う見た目をしています。

下りの時に気がつきましたが、随分と立派な木ばかりが伐採されています。

何か理由があったのでしょうか?

出汁キノコの王様、タマゴタケ、天然物のキノコが好きな人にはたまらない奴らしい。

これくらいの幼菌はきっととても美味しいのでしょう。

ネットを張ってある部分まで戻ってきました、ここは下りで通ると分かりますが

下りで来る人が落ちないように張ってあることがよくわかります。

13時50分、 下山を開始してから3時間半…。

ようやく造林小屋付近まで帰ってきました、下山長すぎです。

3人で登山限定しりとりというとても面白い遊びをしていたので何とか持ち堪えました。

ゴンドラまで帰って来た僕は、衝撃の光景を目にすることとなります。

川に橋がかかってる。

昨日はなかった場所に綺麗に橋がかかっています!

これでゴンドラを呼んだり漕いだりしなくて済むと思うと涙が出てきそうでした。

とりあえず汗まみれなので清流を堪能します。

水が冷たくて本当に気持ちよかったのを覚えています。

橋を渡れば後はもうひたすら平坦な道を歩き続けるだけです、駐車場に早く着きたい。

3人で競うように歩いていたのが印象的でした、全員早く帰りたいんだなぁ…。

崩落も何のそので歩いていきます。

このトンネルを超えれば駐車場はすぐそこ。

15時00分 便ヶ島駐車場へ帰還!!

無事無傷で駐車場へ戻りました、不思議とこの時満足感と同時にある種の喪失感

聖岳登山が終わってしまったことに寂しさを覚えるのでした…。

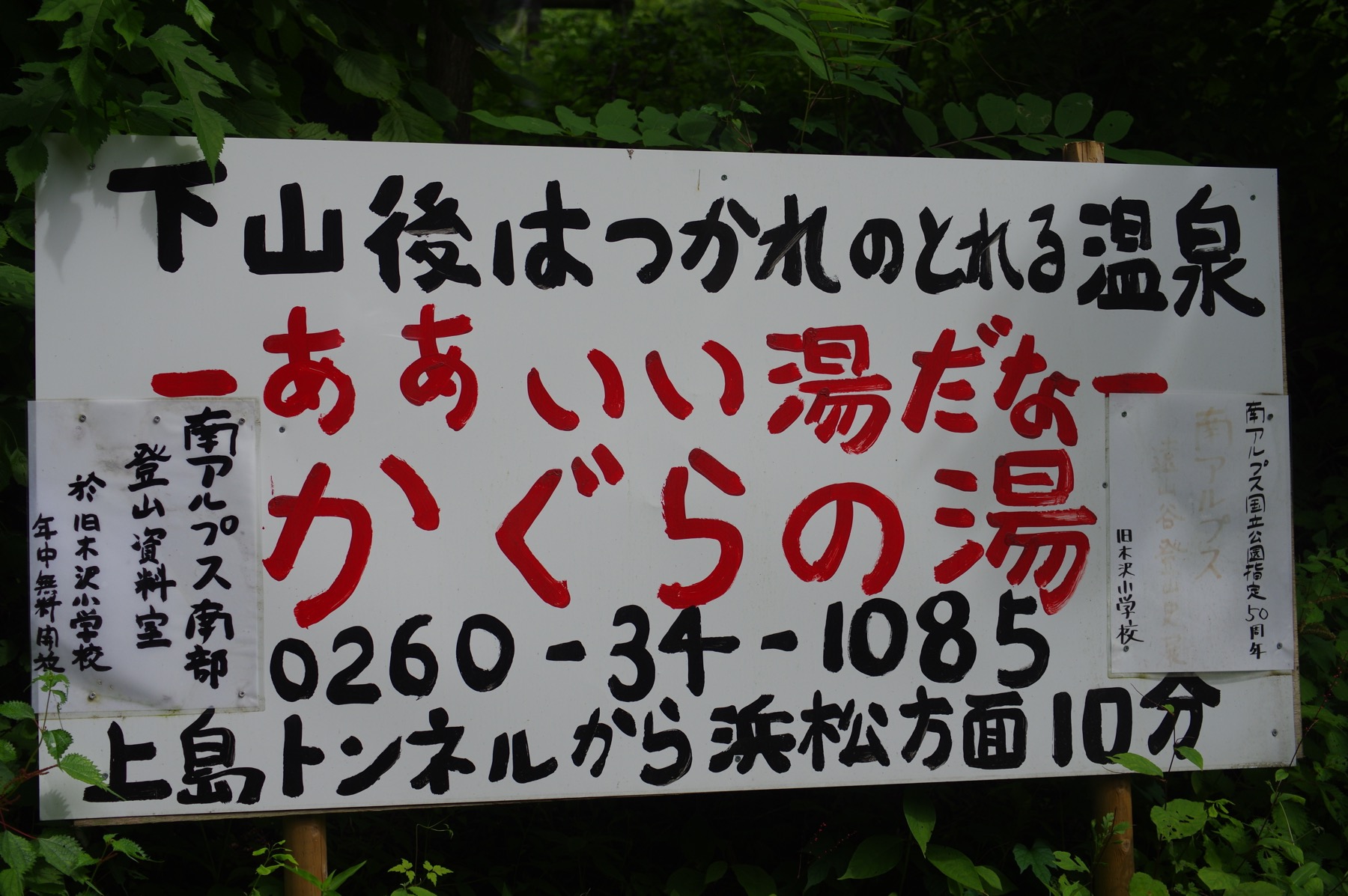

下山後は、写真の看板にある神楽の湯を目指すことにします、温泉を上るまでが登山。

16時20分、国道へ向けて1時間近く山道を走り抜け、さらに走り続けて神楽の湯へ。

神楽というか天狗ではないだろうか。

温泉自体はとても立派で、国内有数の良質な温泉の売り文句に違わず。

疲れがめちゃくちゃ取れて最高の気分になれました。

綺麗だし非常に広い浴室、そして500円もかからずにそれが楽しめるというのが最高。

しかしとんでもない山の奥である、天竜川とか近くにあったので、マジで田舎。

入浴後は隣にある定食屋で、がっつりとトンカツを食べて帰りの気力を養うのでした。

南アルプス初デビュー登山「聖岳」

僕が感じた樹林帯の長さと素晴らしさ、稜線の楽しさが少しでも伝われば幸いです。

北アルプスと南アルプスを登ってみて感じたのは、南アルプスは北に比べると

山体が非常に巨大に感じるというところでしょう。

山頂でそれぞれの山の巨大な体躯を感じた時、ここが本当の山らしい山である。

そう感じざるものがあったと思います。

南アルプス南部という奥深い場所故に、たどり着くのが大変ですが

抜群の展望と神々しい赤石岳には感動必須だと思いました。

次は上河内岳や赤石岳に是非登ってみたいと思います。

聖岳の地図はこちら

- 作者: 昭文社地図編集部

- 出版社/メーカー: 昭文社

- 発売日: 2018/03/20

- メディア: 地図

- この商品を含むブログを見る

コメント