2018年、8月18日から19日まで岩手県北部の百名山「岩手山」に登ってきました。標高は2,038mで富士山のような形をした一級品の火山タイプの山になります。

岩手山は晴れた日に東北道を北へ北へと走る際に嫌でも目に入る立派な成層火山です。

秋田駒ヶ岳や八幡平といった山々と続く裏岩手縦走路の一部でもあります。

岩手山の特徴は火山らしい景色とお鉢の中を歩くことができるという部分にあるでしょう。

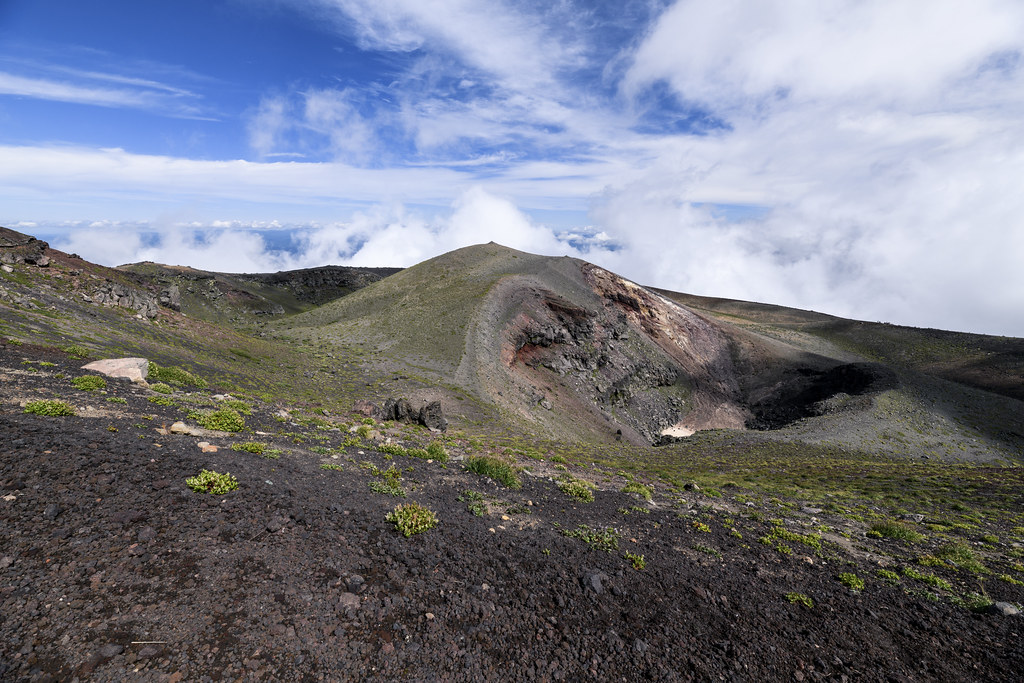

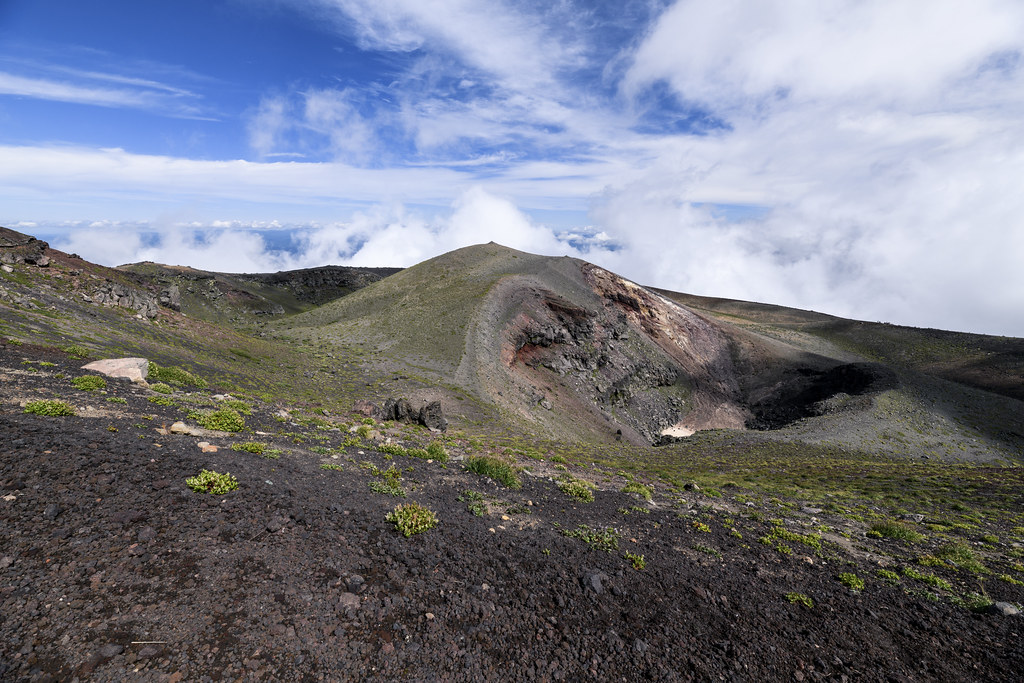

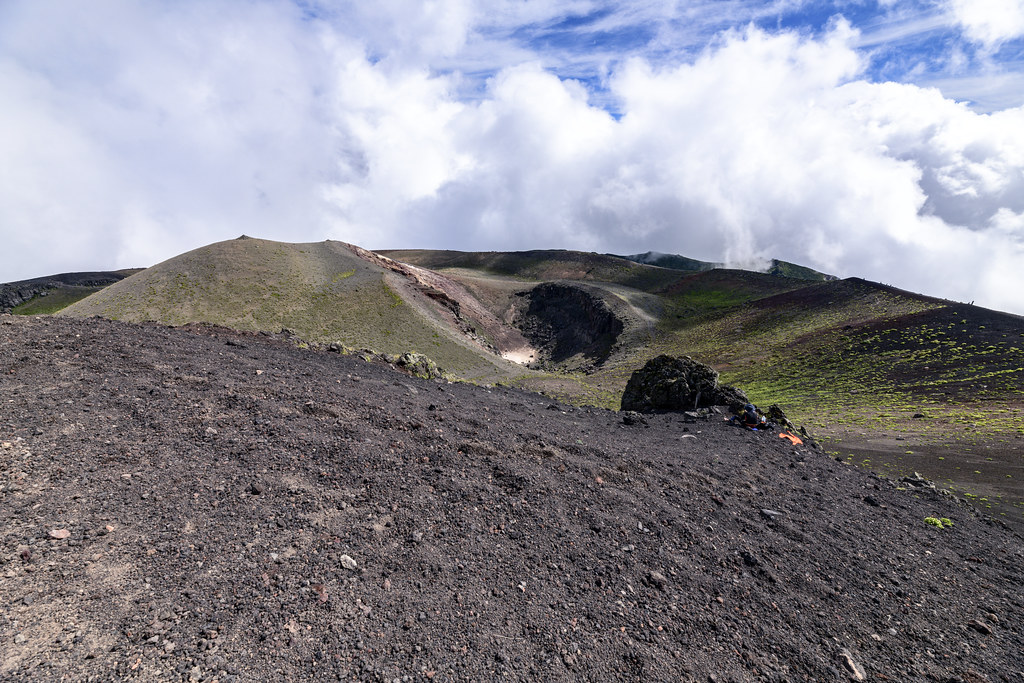

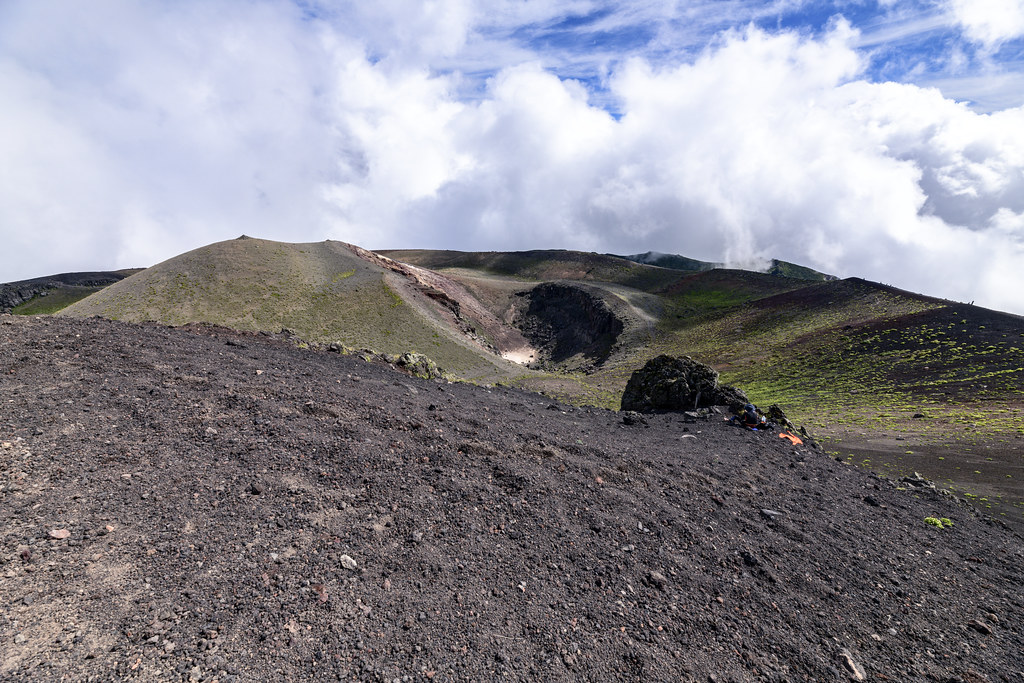

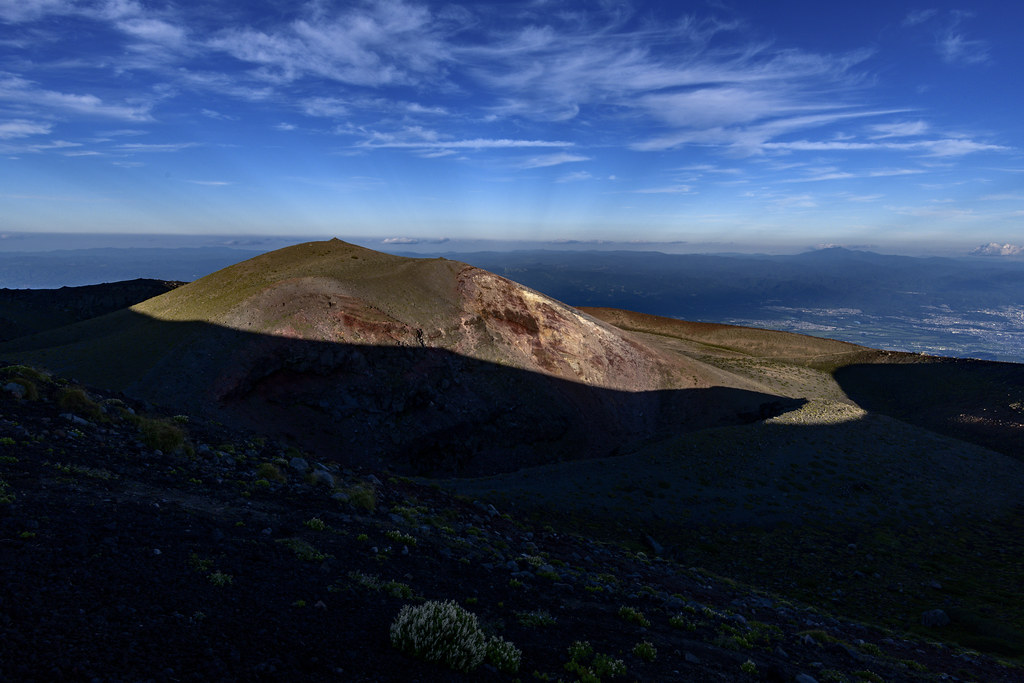

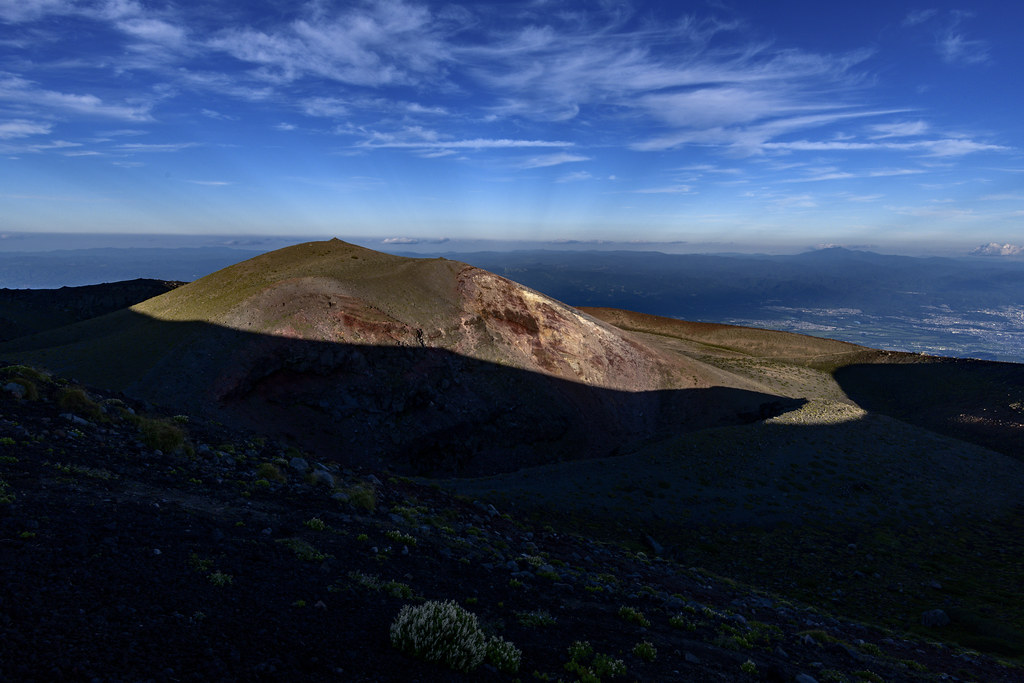

山頂に向かうためにお鉢巡りをしている際、眼下に広がる爆裂火口と妙高岳の景色、火山性の小石が転がる大地を見ることができますが、この景色が日本らしくない素晴らしい景色なのです。

さらに、何よりも岩手山で推しなのは八合目の避難小屋の素晴らしさ。

こんな居心地のいい避難小屋全国の山を探してもそうそうありません、それくらい良い!

今回は八合目避難小屋を利用しながら、岩手山の山頂で夕焼けを楽しむ登山をしてきました。

是非ご覧ください!

岩手山宿泊登山について

東北道を駆け上がり一路北東北、岩手山登山へ

2018年8月18日午前5時30分、安達太良SA。

おはようございます、Redsugarです……。奥さんの出産予定日を3日後に控えた今日この日、東北に行くならということでやってきました岩手山。

redsugar

redsugarえ、何?奥さんのところにいけ?いいんです、結果僕が帰省した翌日に生まれたので、いいんです!

さて、今回の登山目標は岩手山。

埼玉からはべらぼうに遠い場所です、これが都内スタートだったらやばかったと思う。

東北道車で5分のところに住んでいて本当に良かったなと思えます。なんたって片道が500km近いわけです、そりゃお腹もすくよね。というわけで安達太良でカレーを食べてまた北に向かって走ります。

「あっかーーーん!お腹すくわこんなん!」

はい、その後東北道を北上する過程でですね、二度目のカレーです。岩手山マジで遠すぎです……。

午前9時20分、岩手山焼走り登山口。

頑張って運転してついにやってきました、岩手山登山口……!

今回は最もスタンダードなコースのピストンで岩手山を登りたいと思います。登山口で登山届を出したら出発です。

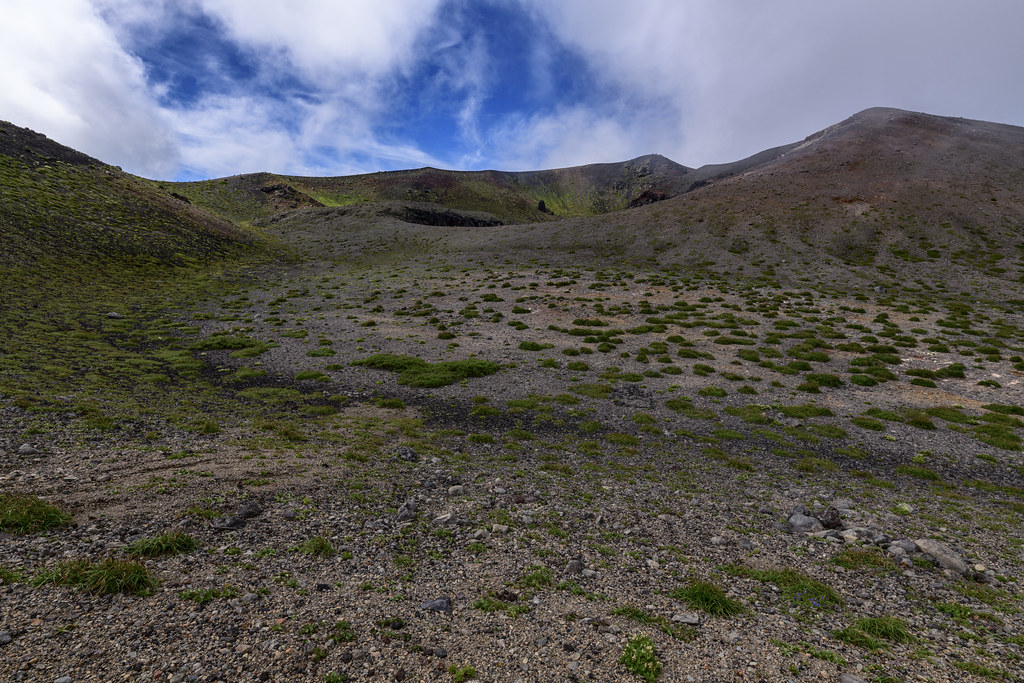

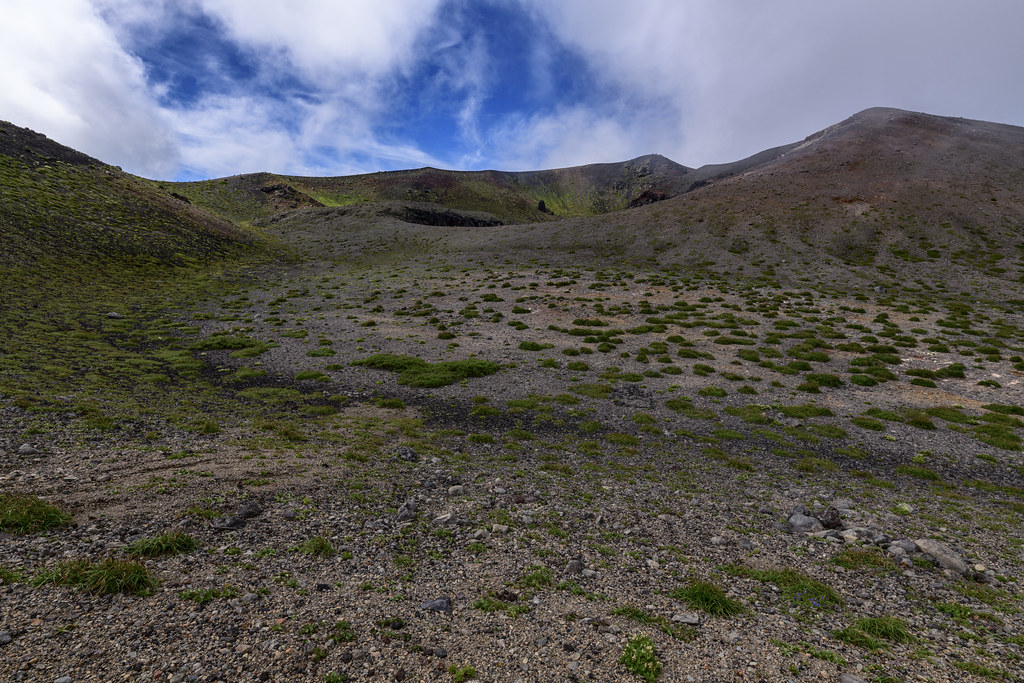

焼走り登山道はスタート地点から地質が少し火山っぽいジャリジャリとした砂地が続きます。

そりゃそうか、隣には浅間山の鬼押出しみたいな火山岩地帯が広がっていたりするわけですから。

岩手山は様々な場所に噴出口があるようです、秋田駒ヶ岳の地形を思い出してもまさに火山っていう景色が広がってますね。

登り始めてすぐに好展望が得られるのも岩手山の良いところ、眼下には岩手の……八幡平市とかそのへんの景色がを見ることができます。眼下に広がる八幡平市の眺め、撮影スポットとしてはもってこいでしょう。

翌日八幡平市方面に雲海ができていたことを確認していますが、あたり一面が大雲海という感じでした。

登り始めて間もないというのに地面が火山性のそれ、岩手山ってすげーなと感じます。

山頂は曇ったり晴れたりの天気ですね、独立峰なので風が強いことが予測されます。

焼走り登山道は火山性の土が足元を覆っているものの、非常にあるきやすく整備されているため、富士山みたいな歩きにくさはありません。

岩手山といえばコマクサなのですが、8月も後半に入りかけているこの日、コマクサも終わりが近い雰囲気を醸し出していました。

午前11時50分、ツルハシ到着。

変な名前のチェックポイントです、ツルハシって何。

ここからは道が平坦になり、平笠避難小屋へ向かい、そこからお鉢へと合流します。

ツルハシ周辺はミヤマシシウドの花とか、8月の花がたくさん咲いていました。火打山でもたくさん見ましたけど、岩手山でも健在ですね。

蕾のミヤマシシウド、ベルセルクに出てくるべべリッドみたいな顔してんなこいつ……。

神秘的な雰囲気がありますが、見方を変えるとグロテスクですね。

森林限界を越えて御釜へ向かう、青空の岩手山へ

樹林帯を抜けるとハイマツ帯に出ます、森林限界を超えたと思ってもらってよし。

午後12時40分、平笠避難小屋。

岩手山焼走りルートの避難小屋に出ました、ここも立派な小屋で宿泊するにはいいところでしょう。

でもまぁ、岩手山は八合目の小屋が大きいし、そこに入れなくても不動平の小屋があるので、ここを使う機会は早々ないのかも。

小屋の前にはチシマギキョウが咲いていました、アルプスだと標高2,400mくらいまで行かないとお目にかかることができません。東北だと結構標高が低くても見ることが可能です。

小屋の中はご覧のような感じで2階建て、普通に寝れそうですね。

目の前に見えるのはたぶん御釜湖、間違いなく火口だった場所ですね。

平笠不動避難小屋が遥か眼下に、そしてそのはるか下にあるホテルとかもくっきり見えます。避難小屋に結構人がいるみたいだけど、泊まるのかな?

雲が流れる岩手山、晴れたり曇ったりの山を登り続けます。

午後1時30分、山頂前分岐

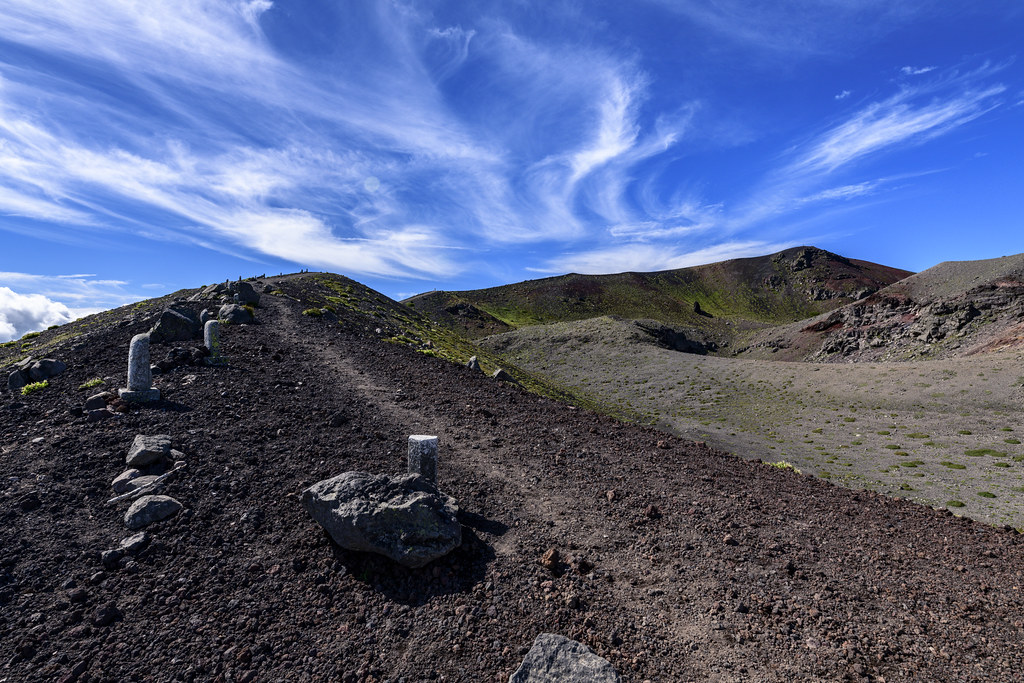

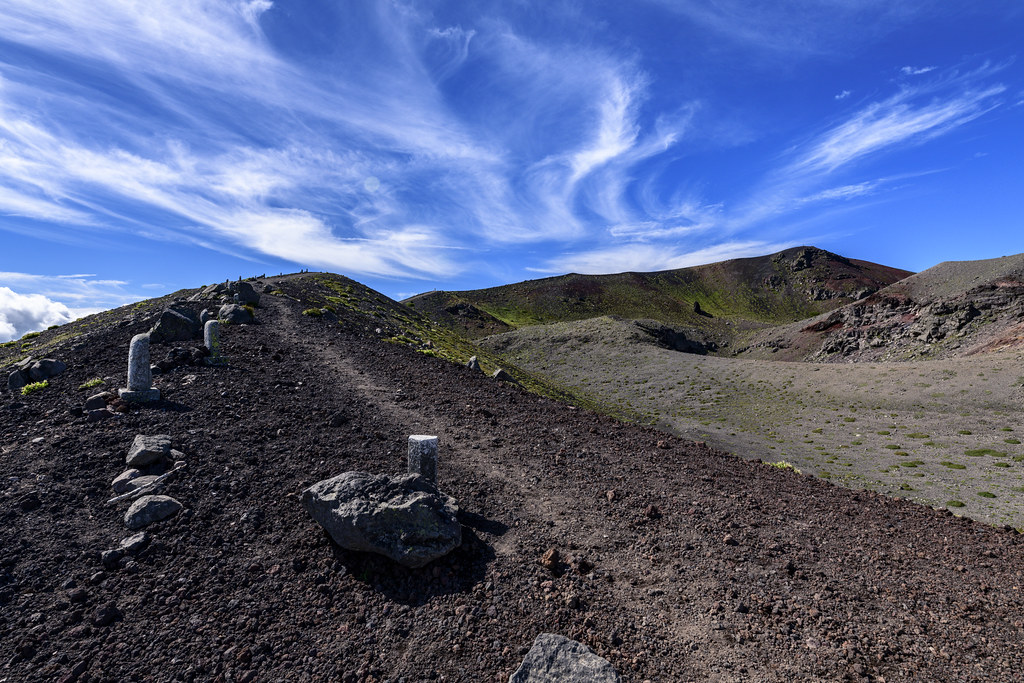

平笠不動避難小屋から1時間ほどで稜線に出ました、稜線というか山頂のお鉢。

岩手山の山頂のお鉢はかなり規模が大きく、アップダウンがあるためお鉢とはいいがたい。

目の前に見えるのは妙高岳、地層がなんていうか気持ちの悪い色をしている。図鑑に出てくる星とかよくそういう色してるやつあるよね……。

妙高とは仏教における宇宙山(宇宙そのものを示した山)の須弥山のことです。概念図を見てみると、岩手山って須弥山と似た形を確かにしている。

この稜線の整備されっぷりはすごいです、ご覧のような平たんな道が続きます。

快晴の空の元岩手山最高地点を目指します、もうここまで来たらヴィクトリーロードといっていい。というか思いのほか……この山コースタイム短いぞ。

岩手山本体にも雲が、下界が見えなくなることによっていよいよ別天地っぽくなってきた。

午後1時45分、岩手山山頂。

山頂に着いた頃には少しガスがかかってしまいました、残念。

でも夕方ごろになれば雲が降りて、快晴になることでしょう。(予想)

とりあえず小屋に荷物を置いたらまた来ましょうか。

ガスに包まれる乳首……じゃなくて妙高岳。

小屋に向かうときは周回で賽の河原のようなところを通りましたが、お地蔵さんが定点で置かれていました、まさに賽の河原。この世とあの世の境目のような場所だ……。

富士講とかは森林限界から先は極楽浄土と考えるけど、ここも稜線はそんな感じなのかしら?

ガスはかかっているものの、時折晴れ間は訪れます。八合目避難小屋は晴れているらしい。

妙高岳を沈めるように立つお地蔵さん、妙高岳の麓に行けるということなので僕も行ってみたいと思います。

御釜に降りていくと、火山性の大地に這いつくばるように植物が……。

なんというか、今までいくつか火山は見てきたけども雌阿寒岳とこの岩手山はとりわけ特徴的だ……。

午後2時15分、お釜中心部。

御釜の中心部には黒い碑が立てられています。

そして、お堂のような祠が用意されており参拝が可能なようになっていました。

山岳信仰的な意味があるのだろうと、手早く参拝を済ませるとその場を後にすることにしました。

御釜の中は植生保護のためかロープが敷かれているので、それに従って稜線に向かいます。

振り返る岩手山、やはり火星のような見た目をしている。

雲上の楽園とは何か違う、なんというか地球じゃない別の惑星みたいな山です。

マリモみたいな植物が火山性の地面にポコンポコンと生えています。これもまたなんというか、地球っぽくない景色に貢献してくれています。

稜線をぐるりと囲むように配置された祠とお地蔵さん、まるで何かを鎮めるよう。

岩手山山頂と避難小屋との分岐点、山頂はこうしてみると遠いですね。

そしてこの稜線は本当に素晴らしい……、何度も歩きたくなるぜ。

御釜から9合目まで降りて避難小屋を目指します。地味にこの避難小屋までのルートの距離が長い、往復すると2時間はかかるかな?

快適な八合目避難小屋から夕日登山へ

午後2時50分、岩手山八合目避難小屋。

岩手山の八合目避難小屋に到着しました。

岩手山といえばこの避難小屋です、避難小屋にしてはめちゃくちゃ豪華な施設で快適な山小屋ライフが約束されます。

だって中にはストーブもあるし、広いし、トイレもきれい、そして宿泊料も安い!

目の前にある水場の水も最高においしいので文句なし。キンキンに冷えた岩手山の水を味わうことができます。

岩手山避難小屋の中はこんな感じでです、3階建てのベッドが連なっており、かなりの人を収容することが可能なのではないでしょうか?僕は2段ベットの良い位置をキープすることができました。

それなりに寒い岩手山、この薪ストーブがあるおかげで夜も快適に寝ることが可能です。カップ麺を購入したら、なんとこのストーブで沸かしたお湯でカップ麺を作ってくれました。

お言葉に甘えていただいたカップヌードル、やはり山ではカロリーの多いカレーがいい。

山で食べるカップヌードルってなんでこんなにおいしいんでしょう?

「なんかもう一個食べたいな……、買うか」

なぜかカップヌードルをもう一つ購入していました、2つくらいなら簡単に食べれます。

水に困ったら目の前の湧水を飲めばいいし、本当にこの小屋は言うことなし。最高の山小屋です。

午後4時30分、岩手山8合目避難小屋出発。

少し休憩したら太陽の光が大部傾いていることに気が付きました。

もう出発しないと日没に間に合いそうにありません。

慌てて撮影機材をまとめて小屋を飛び出すこととなりました。

この真っ黒い火山灰が積み重なった稜線への道、とても雰囲気はいいです。

でもまぁ噴火は絶対にしてほしくない。

日が傾いてゆく岩手山、最高のコンディションです。

傾いた日が作り出す影と光の造形、圧倒的な景色が目の前に広がります。うねうねと曲線を描く妙高岳の火口、本当に日本じゃないみたいだ。

日は裏岩手縦走路方面に沈んでいきます。鬼ヶ城の稜線で雲が止まっている状態、いいぞそのまま雲を止めておいてくれ。

日が傾き影ががっつりと降りた稜線を山頂へと向かって歩きます。夕方の冷たい風が吹き付けるこの稜線、少し怖いけど気持ちがいい。

影に飲まれる妙高岳、岩手山は形状がシンプルなので影の出方も強烈です。

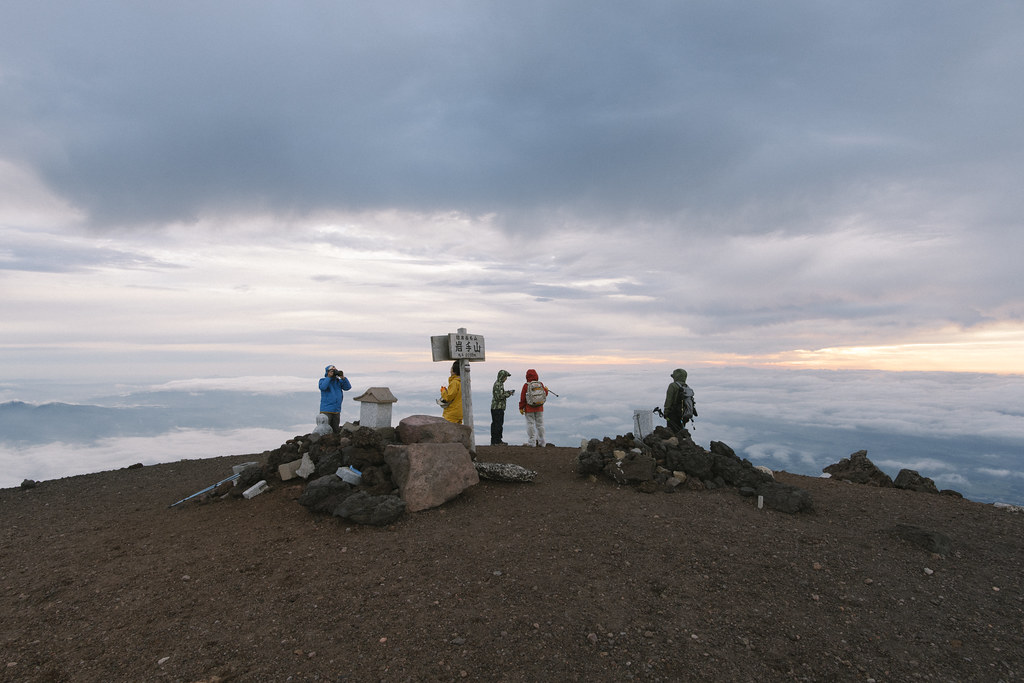

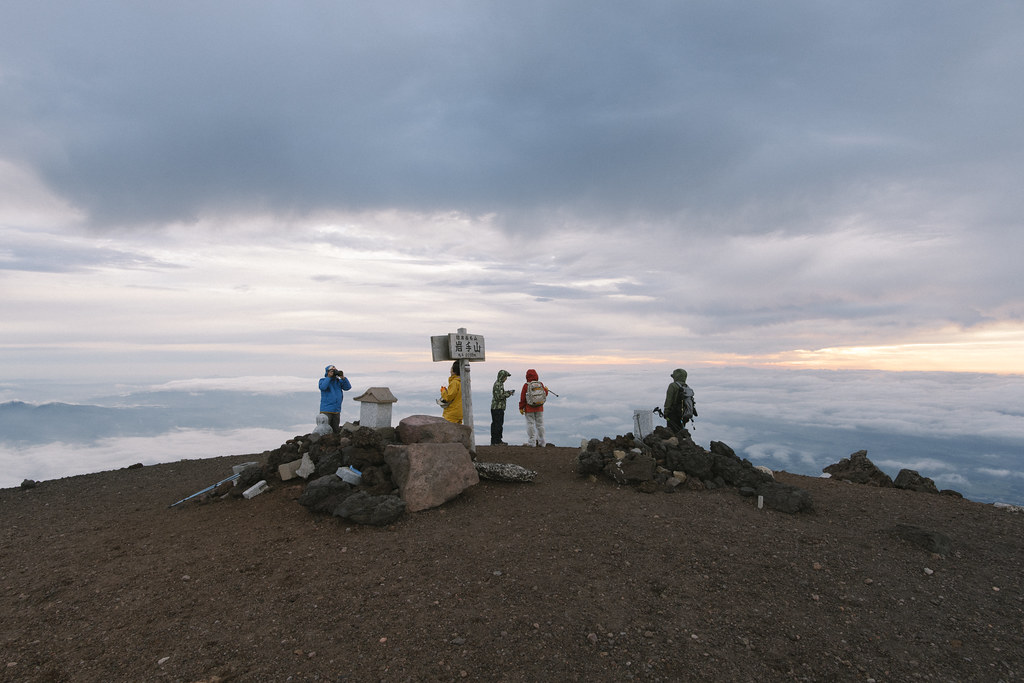

午後5時35分、岩手山山頂。

日没まで1時間ほどある状態で山頂に到着しました、ここからはお楽しみタイムです。

岩手山山頂付近には絵になるものというか、物がそもそもありません。目の前にある画面右の岩くらいしかない、それ以外本当に何もないのです。

影岩手富士が出てきました、影富士って不思議ですがどの山で見てもこの形状です。尖ってない山で見ても尖ってるんですよね……。

ダッフィー様もご満悦でしょう、岩手山山頂おめでとう。

さすがに8月の後半、岩手山の山頂の夕方は寒いです。普通に防寒具とレインウェアがなければ凍えてしまう程度には寒いです。

八幡平方面に日が沈んでゆく……。

下山しながら日没を楽しむことにしました。雲といい光の色といいエモいものがあります。

午後6時30分、撮影終了。

妙高岳越しのピンク色の空、この一枚を最後にカメラの電源を切ると一気に八合目避難小屋へと下山しました。

案の定最後はヘッデンを利用した登山になり少し焦りました。

小屋に戻ると団体さんが宴会の途中……。

確かにこの小屋なら飲みたくなるよね。僕はこの後星空撮ってみたいし、翌朝の登山も早いので早々と耳栓アイマスクで寝てしまいました。

岩手山の朝焼けから、曇り空の下山路へ

夜トイレに起きたついでに天の川撮影。ほぼほぼ朝の準備をする時間帯だったので、あんまりきれいには撮れず……。

街の方の雲は明るく、岩手の街だから光もないだろうということはない。むしろ雲海が凄い奇麗で、岩手の街の明かりがちょうどよく雲を照らしていました。

2018年8月18日、午前4時10分、岩手山山頂へ向けて登山中。

星空撮影から1時間ほど……、暗闇の中をヘッデン頼りに歩き続けてようやく稜線へ。

だんだん空が明るくな……、もう焼けとるやんけ!!!

午前4時20分、岩手山山頂。

びっくりするくらいの速度で歩いていたので、小屋からびっくりするくらいの速度で上がってきました、たぶん40分とかそこらへん。焦ってると人間本当に早く歩けるもんなんですね。

山頂で朝焼けを待っていると……、来ました。

ご来光タイム(ショータイム)です。今回は上下の雲が多いのですが、上の雲の底面が焼ける瞬間があるはず!

と思っていたらほんの少しだけ焼けてくれました。

大地の向こう側から日が登ります、朝焼けで完全なコンディションなんて人生数えるくらいしかありません。

上下が雲に包まれてるこんな日も逆にレアです。

皆「今日はダメだぁ~」と声をあげていますが、あきらめるんじゃない。あきらめたらそこで試合は終わる。

朝が来ました。

すると後ろで歓声が上がったので、何かと思って見てみると、影岩手が出来ているようでした。

写真では撮ることが出来なかったのですが、夕方の影岩手の2倍くらいのサイズがあり「鳥海山でもこんなサイズ見たことねーぞ!」というおじさんの叫びが記憶に残ります。確かになんかやたらデカい影岩手でした。

そして……日も登りあたり一面雲に包まれた岩手山、朝焼け撮影も終わり人々も登山装備をとりに八合目避難小屋へと戻っていきました。

午前5時10分、朝焼け撮影完了下山開始。

これにて僕の岩手山のミッションは完了です、終わり、終わりデース。

というわけで下山を開始というわけですね。

あたりを見回しても、雲ばっかり……。本来であればこの時間なら全然朝焼けがきれいなのですが、上層の雲が分厚く光が届きません。

前日歩いた焼け走りルートへと戻るために平笠不動避難小屋へ向けて下山します。

ちなみに、僕は装備をすべて持ってきたので朝焼け撮影からスムーズに下山に移ることが可能でした。

下山前にレンズをTAMRONのマクロレンズへと換装していたため下山はマクロレンズで花などを撮影しながらのんびり下山することにしました、楽しい。

午前7時15分、焼走り分岐。

山頂を出発して2時間ほどで焼け走り分岐まで戻ってきました。

本当に下山はスピーディーです、実はこのときようやく……奥さんの出産予定日のことが頭をよぎり焦っていました。

結果として息子は翌日20日にリリースされ事なきを得ましたが……。

次の日息子が生まれるなんてことを知らない僕は、奥さんに怒られるな―と思いながらのんきに岩手山の下山を続けていたのです。

焼け走りの登山道から開けた景色を見てみると、空は曇天……。

上層の雲がびっしりと空を覆っているために日光は期待できない状況でした。

前日快晴の青空を捉えておいて本当に良かったです。

午前8時30分、焼走り。

残り2.2キロで下山のところまで戻ってきました、岩手山とももうすぐお別れです……。

焼け走り登山道の樹林帯はそれはそれはもうすごい速度での下山でした。

曇り空ということで、光の状態もそんなに良くないのでとっとと下ろうという感じで……ただ、火山性の地面が結構滑るので苦戦しました。

一回も転ばなかったけどね。

午前9時20分、下山完了。

焼け走りを駆け降りるように下山し、午前のうちに下山することに成功しました。駐車場に着いたら車がほとんどなかったのが驚き。

下山後に山頂方面から見た際に気になっていた火山灰が降り積もったであろう園地に来てみました。

すると驚き、火山性の岩石があたり一面に敷き詰められ、松も生えない一帯が。

そこから見上げる岩手山はまさしく富士山のような山容でした。

これぞまさしく岩手富士……。

岩手山を見上げた後は、駐車場からほど近い岩手山「焼走りの湯」へと向かいます。

下山即温泉は最高の贅沢としている当ブログRedsugarですが岩手山に関して言うと条件を完璧に満たした名山です、名山判定出ました。

焼け走りの湯は硫黄泉を期待してしまうでしょう?だって火山の麓だから。

でもここは残念ながら単純温泉(低張性弱アルカリ性低温泉)です、いわゆる普通の風呂。

硫黄臭さが全くない非常に入りやすい優しいお風呂でした。逆に奥日光みたいな硫黄バリバリ強酸性温泉だったら肌が負けていたかもしれない。

Q.岩手といえば?

A.小岩井……。

下山後の食事ですが、岩手県といえば盛岡冷麺、つまり焼肉ですね。ということで下山後は焼き肉と冷麺で★3.5をつける名店「髭」へとやってきました。

「俺は冷麺を食べると約束したな……」

「あれは嘘だ」(ジューーーーーーッ)

冷麺が来るまでの間、サガリやレバーを焼きます。

肉+ごはん、鉄板です……、登山後のご飯としてはこれ以上ないタンパク接種。

最高の、至福の時間を過ごしているといってよいのではないでしょうか?

というか記事書いてておなかが空いてきました……。

そして運ばれてくる盛岡冷麺、しょっぱい汁にスイカ……これぞ盛岡冷麺。もっちもちの面に独特なスープが絡まります。

岩手山快晴の登山からの盛岡冷麺、最ッッ高!!!!

焼肉といい、盛岡冷麺といい岩手山の登山を最大限祝うようなメニューでした。焼肉屋「髭」さんの冷麺とお肉、本当においしかったです!!

食後は小岩井農場牛乳をゲットして、そのまま奥さんの待つ山形県へ。

そしてあろうことか、翌日陣痛が来るとは……岩手山はそんな感じで僕の中で「息子が生まれる前日に登っていた山」として記憶に刻まれることとなったのでした……。

もちろん、「出産予定日の前日まで山に登ってやがってこの野郎ォっ!!」という感じになったのは言うまでもありません。

コメント