2018年8月10日から12日まで、中央アルプスは空木岳から

木曽駒ヶ岳ロープウェイへと縦走してきました。

第一目標は空木岳、あわよくば夏の木曽駒ヶ岳も歩いてやろうと思った真夏の縦走。

だがしかし、待っていたのは奇跡の晴れ間と無慈悲なガスでした……。

空木岳山頂では無事素晴らしい天気に恵まれて、快晴の空木岳と南駒ヶ岳への稜線を撮影することができましたが、木曽駒ヶ岳方面は道の辛さに天気が合わさり【苦行】という言葉がお似合いというような状況になってしまいました。

体力が必要とされる中央アルプス縦走、二日目から三日目の旅の始まりです。

中央アルプス空木岳~木曽駒ヶ岳縦走に関して

大逆転の朝

2018年8月11日、午前5時55分。

おはようございます、ガスなRedsugarです。早朝イチかバチかで起きてみましたが……ガスです。

山頂に行けば晴れないかな?と思い山頂まで行ってみましたが……。ガスです……。

午前7時20分、駒峰ヒュッテ。

二度目のおはようございます。寝てたら晴れました、無事晴れました、よっしゃー俺の勝利!!

薄目で窓から天気を見ていて、青空が出た瞬間飛び上がり外に行く準備を整えました。

振り返れば雲海とゴウゴウと迫りくる雲、これは期待ができそうです。

盆付近はこんな感じに天気が崩れるのはよくあること……、このチャンスを逃すわけには行きません。

redsugar

redsugar空木岳山頂では青空を待つ人々、風は出ております……つまり必ず晴れる、みんなそう信じていました。

流れる雲の下に晴れた山の景色が垣間見えます、早く雲が流れればっ!

山にいるときにこの「待ち」のタイミングに入るとドキドキしますよね、晴れとガスの合間はドラマチックな景色が広がるので期待大です。

ガスが濃いためブロッケンも見えます、でも今はブロッケンよりも南駒ヶ岳が見たい。

それにしても中央アルプスは本当に花崗岩が多いです、山に転がっている岩のその殆どが花崗岩。

雲が風で流れていく、そしてようやく空木岳が姿を表します。

湧き上がる歓声、ついにそのときはやってきました。

午前7時40分、空木岳姿表す。

雲が晴れて空木岳の姿が現れました、西から東へと向かって流れる雲、姿を表した稜線はスラリと一本南に伸びていきます。

遥か遠くに南駒ヶ岳が姿を表しました、かなり遠くにあるんですね、南駒ヶ岳。

駒峰ヒュッテの管理人さんと話していたところ、管理人さん的には木曽駒ヶ岳方面よりも南駒ヶ岳側のほうがいいよとのことでした。

このあと木曽駒ヶ岳方面の道を歩いた僕としては、この言葉は多分真実なんだろうなと思います。

この空木岳は南に南駒ヶ岳と越百山を従えています、中央アルプス1,2,3といった感じで、百名山、二百名山、三百名山と続きます。

雲が流れてゆく空木岳、雲が流れ青空と雲の下に駒峰ヒュッテが顔を見せます。

この景色だけ見ると最高、最高なんですけどもやや雲が多いかな……。

写真的には雲がある程度多いほうがドラマティックになりますね。

真っ青な空の下の空木岳山頂の印、これだけ見れば完璧に晴れたと言っていいだろう……!

ダッフィーも無事晴れた空木岳に来ることができました、そろそろ日本一山に登ったダッフィーかなぁ……?

無事快晴の山頂、これだけで今回の登山の目的は達成されたんじゃないだろうか、前日の悔しさを晴らしたぞ。

池山尾根を登ってガスでしたーじゃ悲しいですもんね。

南駒ヶ岳の縦走路は気持ちが良さそうです、あっちに行って帰ってくる登山やってみたいなぁ……。木曽駒ヶ岳方面に比べると歩きやすそうな道が続いているイメージがあります。

カメラだけ持って山頂を満喫してしまったので、一度小屋に戻ってすべての装備を持ってこないといけません。慌てて外に出たから仕方がないところではありますが、天気が持つことを祈って一旦小屋に戻ります。

午前8時35分、駒峰ヒュッテ出発。

小屋に戻って速攻で準備を整えました、水も大量に確保したので、これを背負って木曽駒ヶ岳を目指します。

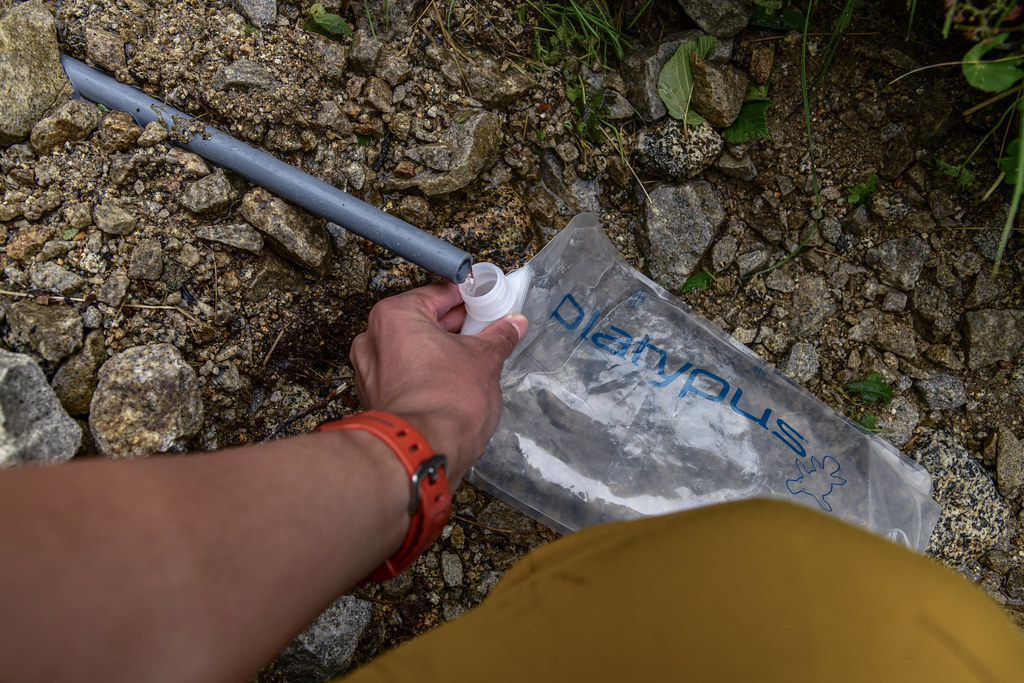

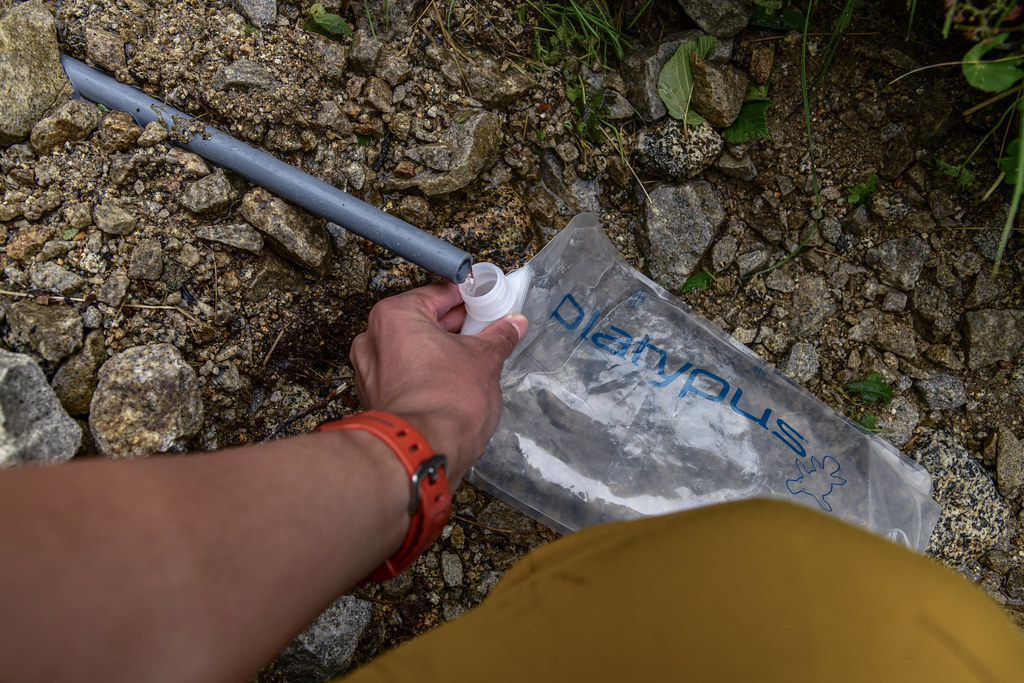

合計で2リットル、2リットルで檜尾岳避難小屋を目指します、あの小屋の水は枯れてないのは事前の記録で確認してました。

花崗岩の縦走路、中央アルプス

空木岳からの北上、縦走開始です。

縦走を開始した時点で空には雲が、今日の天気が心配だなというか、積乱雲が発達したら雷に撃たれて死んでしまうかもしれません。恐ろしいので先を急ぐこととしましょう。

空木岳から木曽殿山荘へ、花崗岩の道を歩くのですがところによってゴム靴で磨かれて滑る感じに、たいへんいやらしい。

空木岳から木曽駒ヶ岳に行く際に注意したいのはハイマツ帯です、空木岳周辺は非常に歩きやすいのですが、木曽殿山荘を越えてからが本格的な勝負となります。

木曽駒ヶ岳方面、夏山!という感じの素晴らしい景色です、雲の表情もいいなぁと思うんですけども……。実際歩いていると雲がかなり多くて正直このあとの天気が心配で心配でたまりませんでした。

南駒ヶ岳の景色は木曽殿山荘くらいで見納めになります、あっちが百名山でも問題ないくらいいい山ですね。

ここから見ると綺麗な三角形をしていて立派です。

空木岳から下ります、木曽殿山荘まではかなり急な下り、「木曽殿山荘に宿泊して山頂で夜明けを見る」というのは正直すげーきついと思いました。

ストックを駆使してゆっくりと下ります、歩きにくいぞこの道……!ここで気が付きました、空木岳から北に向かう道は歩きにくいのだと。

雲が山肌にベッタリと影を落とします、木曽殿山荘と雲の陰影がいい感じ。でもこれから僕は雲の影の中に向かって歩いていきます。

仙人が座ってそうな石峰が至るところに飛び出ているのも中央アルプスの特徴でしょうか、もっとなだらかな山を想像していたんですけども、実際に歩いてみると岩が至るところに飛び出す険しい姿の山でした。

雲が谷筋を流れます。そう、谷も深いんだよなこの山……。稜線の幅が狭く、特に東側が崖のようになっていて、切れ落ちるように谷底までストンと落ちていく。

巨大な岩が積み重なる景色は牧歌的で、歩くのが楽しそうに見えます。そう、景色はいいんです、景色はとても楽しそう。

花崗岩を見ているとこの山にもイルカ岩あるんじゃないかなと思わせてくれる。

空木岳は北から見ると岩の山っていう感じの見た目ですね、鳳凰三山などを思い出させてくれます。

いや、でも向こうよりも遥かに歩きにくいんだけども……。

鳳凰三山は稜線の幅が開く、上は比較的なだらかだから歩きやすいのですが、こっちはアップダウンがキツい。

第一ピークということは他にもピークがたくさんあるということでしょうか?

嫌です。

ガスが濃くなる空木岳山頂方面、同時に太陽の光は陰りあたりは日陰、曇り空のコンディションへと移行していきます。

「まだ木曽殿山荘につかないんだ……遠いな……」

不満を口にする程度には木曽殿山荘は遠いです。

午前9時30分、木曽殿山荘到着。

その昔、源頼朝と覇権を争った木曾義仲が越えたという伝説があります。

水場は木曾義仲の力水と呼ばれていますが、当然のごとく猛暑により涸れていました。

すっごい楽しみにしていた、すごく、とても楽しみにしていた木曾義仲の力水……。

ガスに包まれる稜線を行く

水が涸れていてはしょうがない、バッチも一応駒峰ヒュッテで購入しているので眺めるだけにして熊沢岳を目指すことにしましょうか……。

空木岳から1時間かけて下って来たわけですが、今度はその分標高を取り戻さないといけません。ガスというか……雲に覆われてます、先の道。

薄いガスに包まれる空木岳、これはこれで美しい景色です。

午前10時00分、東川岳山頂到着。

ガスに覆われております、展望は虚無です。

ガスの日の困るところは見下ろす景色は虚無になること。ただし、標高が低い地点から上を見上げる場合においては素晴らしい景色が広がっていたり、森の中は差し込む光が幻想的になるので一概に曇りやガスが嫌いという気持ちではなくなってきました。

道中所どころ天空に突き出した岩の突起が現れます、晴天だと逆に意識しなくなる景色が、ガスの中だと目立って見える。岩の重々しい質感やザラザラとした質感が研ぎ澄まされるようです。

木曽方面の谷筋の景色です、伊那に比べると街が見えません、どこまでも森……。

熊沢岳遠い……。

曇り空の稜線を無心で登る、修行じみてきた、ときおり現れる花崗岩を登ろうイベントが辛い。

午前11時15分、熊沢岳。

ようやく熊沢岳が見えてきました、体調的にお腹が空いているんだということに気が付きました、雨降りそうで怖いけどここで一旦休みます。

ガスが濃くなってきて、もう晴れ間は期待できなくなってきました。

今ならガスの中でエモい写真を撮ろうとするんだろうけど、当時はいかに早く小屋につくかだけを考えてました。

ガスってからもこの稜線は長いのです、しかも岩の登り降りが多いし……、ハイマツは痛いし。

岩に打ち付けられた鉄の足場を利用して降りますが、これが重装備だと大変怖い。慎重に足を置いて下っていきます。

明け方先行していたパーティーに追いつきました、人と一緒に登っていると気も紛れるというものです。

檜尾岳避難小屋、雲と友達の日

午後12時50分、檜尾岳山頂到着。

「そろそろつくんじゃないかな……」そう思った矢先の到着でした、ちゃんと到着できた檜尾岳登山口。

今日のうちに木曽駒ヶ岳に向かってもいいのですが、明日の予報的には……朝少し晴れるかも??

ということだったので、檜尾岳避難小屋に宿泊してみることにしました。

檜尾岳避難小屋は檜尾岳山頂から少し下った場所にあります、避難小屋の東にそのまま進み続けても下山可能で、この日もそのまま下山していく人がいました。

午後1時10分、檜尾岳避難小屋到着。

中央アルプス縦走においてよく見かける檜尾岳避難小屋です。

小屋にはだいたい10人前後、隣にトイレが設置されています。

この日は檜尾岳避難小屋は大盛況……、僕は最後の方の宿泊者だったのですがこのあと夜の7時くらいまで断続的に登山者が訪れ、結果として予備テントを持ってる人やツェルトを持っている人が次々と小屋の外に出て行くことになりました……。

僕は空木岳から来た数少ない宿泊者だったこともあり、なんかそのまま中にいてもいい感じに。

ギュウギュウの小屋で寝ることになりました。

ガスといえども季節は真夏、檜尾岳までにほぼ水を使い潰していたので水の補給をしに水場へと向かいます。

幸いにも檜尾岳避難小屋の水は生きているようだったので、こちらで残りの登山分の水を確保することができました。

夕食はお米……(当ブログは本当にご飯が質素です、美しい山飯のための装備がすべて撮影装備になるので)

小屋の中身はこんな感じです、中央アルプス縦走の際には多くの人が利用する檜尾岳避難小屋。

熊沢岳のあたりにももう一つ小屋があれば、混雑も解消されるんだろうけども。

テントが禁止されている中央アルプスでは小屋を利用しなくてはならないのが大変なところです。

檜尾岳避難小屋付近から見下ろす伊那側の景色、雲がベッタリと空を覆っています。

はるか向こうの宝剣岳、明日は向こうの方まで歩きます、そんなに遠くはないですね。霞んだ景色がエモい雰囲気を出してくれました。

夕日が見れるかもと期待して登ってきた檜尾岳、残念ながら雲が取れることはありませんでした。

2018年8月13日、未明。

よる晴れているかなーと思い外に出てみると衝撃的な景色が、小屋の周辺は晴れているのですがやはり稜線はガス。

伊那方面に目をやると…、なんか轟音と光が…。

そう、この日天候は荒れに荒れており、南アルプス北部では頻繁に落雷が発生していたのです。

雷を撮影しながら、いつこの中央アルプスでも落雷が起こるというのか、若干ヒヤヒヤしました。

最終日、静寂の雲の中を歩く

午前4時40分、檜尾岳山頂。

朝日を確かめに来ましたが、虚無です、圧倒的虚無。

残念ながら、最終日は涅槃のごときガスにあたりを包まれるという悲劇を迎えました。晴れなかったか……。

虚無の中をいち早くロープウェイに行くために濡れた地面を踏みしめて先を急ぎます。

暗くて怖い雰囲気が立ち込める静寂の中央アルプス稜線、ただ一人。鳥のさえずりだけが聞こえます。

時折雨が降ってはやんで、雲の中を歩いているのか霧がひっきりなしに目の前をかけていく。

こんなコンディションなかなか歩けません、今でこそ楽しめそうだけど当時は怖くてたまりませんでした。

誰もいないガスの稜線、何かあったら危険だなという雰囲気だけがある。

足元を見ても真っ白で、高度感的なものは一切感じないのが不幸中の幸いかも。

午前6時5分、濁沢大峰。

檜尾岳避難小屋を出て最初のピーク、濁沢大峰です。虚無の世界であることと、雨が降り始めたことから速攻で駆け抜けました。

無心で歩き続け、島田娘の頭も気が付けば過ぎ去り、極楽平へと向かう。

心の中は恐怖心でいっぱいです、実際雲の中の天気は穏やかなのですが時折降る雨と風の音が精神力をすり減らします。

何よりも、昨晩雲に包まれる南アルプスの落雷を撮影していたため、大気の状態が崩れれば稜線上で三脚を背負っている僕は落雷を受けるリスクが高い。そんな未来を想像して肝を冷やすわけです。

ひたすら歩き続けて極楽平を越えて下り坂へ。

朝から歩き続けて気が付けば木曽駒ヶ岳ロープウェイへと一直線に歩きだしていました。

もう頭の中は温泉とご飯でいっぱいです。一刻も早くこのガスの中から抜け出したい。

午前7時50分、駒ヶ岳ロープウェイ山頂駅。

そしてついに見知った建物が現れました、ガスの中の景色を撮るという気も起きず一目散に逃げだすようにやってきた駒ヶ岳ロープウェイ山頂駅。ここまでくればもう登山しなくていい、帰れるという気持ちに……!!

長かった3日間、最後は午前中だけの登山でしたが、めちゃくちゃ長い時間歩いた気分です。

ロープウェイにさっそく入ってまずかったもの、それはソフトクリーム。

でもわかるでしょうか?レンズがめちゃくちゃ曇ってます……。

寒い寒い雲の中を延々と歩き続けた結果、カメラは冷え切りボディは雫に濡れる。水浸しのカメラは室内に入った瞬間すべてのガラスが曇ったような見た目になりました。

ソフトクリームを食べて生気を取り戻し、帰りのロープウェイに登場した僕はバス停へ。

今回の登山はそうだな……、まぁ空木岳は晴れたから良しとするか……。

中央アルプスの稜線を楽しむことができなかったのは心残りですが、空木岳周辺の景色は美しかったです。

次回は南駒ケ岳方面に向かって歩きたいところです。

午後9時50分、空木岳登山口駐車場。

3日ぶりに帰ってきました、空木岳登山口……!!赤い車が僕を待っていてくれた時、本当に安心しました……。そして本当にこの山周回できるんだなと感心。

3日ぶりの風呂……、というわけで中央アルプスといえばこぶしの湯ですね。もうこの温泉以外に入っている記憶がありません、毎回ここの温泉に来ている……。

こぶしの湯は風呂もよいのですが、ビンコーラや牛乳を完備していることと何よりも登山口から近いという特徴が心をつかんで離さないところです。3日ぶりの汗を流そうとしたのですが、汗はかいてたけど雨で結構流れてて思ったよりもシャワー一発目がしょっぱくなかったというオチでした。

3日ぶりのまともなご飯は「ソースカツ丼のたけだ」さんにやってきました。

伊那の街の名物はソースカツ丼、名店がひしめくのですがこの武田はとりわけおいしい。馬肉、ステーキ、ソースカツ丼とお肉の総合商社みたいなお店です。

今回頼んだのは「お得ソースカツ丼 1590円」ジャンボカツ丼と迷ったのですが。

20代を超えて30代に突入した僕のお腹はジャンボカツ丼を受け入れることは不可能。

これくらいがちょうどいいよね、というかこれでも大分大盛ですよね。というソースカツ丼を食べて、自宅への帰路に就くのでした。

コメント