夏山登山者で登山にずっぽりとはまってしまった人が次に目指す場所、雪山。

白と青に彩られた冷たく美しい世界は大変魅力的です。しかし同時に雪山は厳しく、一度牙を向けば人の命を簡単に奪っていってしまいます。

雪山に赴く際にはまず雪山講習を受ける、雪山で何かあった場合どうなるかを知る、自分の実力をよく考えて、危険な場所にはいかない、天気が快晴の時に行く、これが最低限必要なことです。

やばくなったらもちろんすぐに引き返す!!そして何よりも冬山装備をちゃんとそろえる!!

今回も無事冬の登山を終えた僕が、今年の冬の登山と装備を振り返りつつ。

これはあってよかった、これは使ったのは間違いだったという反省を含め僕の使用した雪山装備を振り返りたいと思います。

まず最初に冬山登山の鉄則というか僕が心がけていることです。

雪山登山で僕が心がけてること

・晴れてない日に登らない、雲ったら基本撤退。

・風速10mから先は凍傷になってもおかしくないと考える、15以上は論外。

・6時間以上行動するのはプロの仕業、6時間以内に帰れるように考える。

・ひとりぼっちになる場所には絶対に行かない。

僕は遭難とか滑落はしたくないので人がいる登りやすい場所にしか基本行きません。

いわゆる雑誌で入門レベルとして扱われるところだけです。ちなみに2015年度以降僕が登った雪山は以下の山々、コンディションも書いておきます。

基本的に晴れた日に登るようにしています。たまに天候を読むのにミスり吹雪に遭遇していますね、そういう時は大人しく撤退です、絶対に無理をしてはいけません。さてその上で雪山で使用した装備を見ていきましょう

ウェア編、どんなの着てた?

◼︎アンダーウェア【アクティブスキン】

ファイントラックさんのアクティブスキンを利用しています、後述のメリノウールの下に着ることにより、汗で衣類が濡れて体温が下がるリスクをなるべく低下させるために導入しました。

僕は汗がそこまで多くないので、アクティブスキンは割と向いていた体質のようです。

稜線で強い風に当たると汗冷えのリスクが上がるので、汗冷え対策にはいいかもしれません。汗の量によってミレーの網か、ファイントラックのスキンメッシュかは選択が分かれます。

◼︎アンダーウェア【メリノスピンサーモ】

冬山では保温力の高いアンダーウェアが必須になります。

基本的にメリノウールを使用したアンダーウェアなどが一般的に使用されます。標高が高い冬山の寒さは北海道民ですら寒いと思えるレベル、冗談抜きで本当に凍傷になります。

厚手じゃ無いと強風が吹きつけた際に本当に寒いです、ていうか厚手でも防寒具無いと寒いわ!!

2018年度後半からファイントラックのメリノスピンサーモを利用して登山をしています。

アクティブスキンと組み合わせると汗の吸出しが良く非常に暖かいです。

◼︎タイツ 【ワコールCWX ジェネレーター 】

夏山では使わなくなりましたが、冬山ではまだ使用しているCW-Xタイツ。こちらも登山専用のドライレイヤーウォームがあれば使わなくなるかもしれません。厚手のタイツが欲しくてサポート機能もということであればお勧めできるアイテム。

◼︎ファイントラック 【ポリゴン2UL】

サーマラップから買い替えたファイントラックの化繊ジャケットです。寒い稜線でミドルレイヤーとして利用しています。

日帰りでの撮影待機の際、本当に寒い時に利用しています。ダウンジャケットに比べれば保温力は弱いですが、薄いので重ね着に使いやすいです。アンダー、中間着、フリース、ダウン、レインウェアの6枚とか2018-2019年度ではやってました。

洗濯が可能なのでフリースの代わりにこれを着るのも全然ありかなと思います。また、何よりも汗を蒸発させる能力にたけてて素晴らしいです。

◼︎フリース【モンベル トレールアクションパーカ】

僕が2017年からよく着てるフリースです、裏地がフリースのように起毛したパーカーになります。

こちらは体にフィットするし動きやすい、そして安いので遠慮なく使える素敵なアイテム。

快晴の昼間の雪山で行動する際、風がなければアウターを脱ぎ、これが一番外の状態で活動することが多かったです。

このパーカーはすごく使えたので今のやつがダメになっても同じものを買おうと考えている。重ね着の枚数が増えてからは登場機会が減ったアイテムです。3月の乗鞍岳、2月の谷川などはバラクラバを使う関係上、フードが干渉するこちらのウェアは使いませんでした。代わりにフードがないトレールアクションジャケットを着用しています。

◼︎レインウェア【モンベル サンダーパスジャケット

サンダーパスジャケットですが、基本雪山にはお勧めしません。サンダーパスの特徴は生地が厚くて頑丈・防風性が強い・安い。この3点をバランス良く満たしていることでしょうか。

棘のある木に引っ掛けようとも岩で擦ろうとも心が痛まないのは最高ですが……。ちなみに雪山での使用ですが防風性はしっかりとしているので風除けには使えると思います。でも所詮はレインウェア、無理はできません。

雪山に行く場合はちゃんと雪山用ウェアを買いましょう……レンズよりもウェアです。

◼︎パンツ【モンベル ストライダーパンツ】

雪山に行く際に常に使用しているのはモンベルの厚手のパンツになります。起毛素材を利用し、耐風性も備えたパンツの中では比較的安価なものになります。CWXを利用した状態だと動きやすく、雪山のトレッキングでは活躍してくれます。冬用のパンツではとにかく安価で使いやすいです。

◼︎登山靴【LOWA TIBET ローバー チベット】

ローバーマウンテンエキスパートGTX

2018年からはマウンテンエキスパートを利用してます、LOWAの冬山用の靴です。12本アイゼンが使用可能で、雪山に行くなら最低限これくらいの靴は必要です……。以前はチベットで歩いていましたが、正直舐めてました、いつ足の指切断してもおかしくない装備だったので、どうか皆さんは最初から冬靴をそろえてほしい……。

マジで、本格的に雪山をやる場合は保温材入りの雪山登山靴が必要です。靴は足型があるのでアマゾンなどで買うのではなく、店舗で買いましょう。

◼︎靴下FITS 【エクスペディション/スマートウール エクスペディション】

冬は靴も重要なのですがそれ以上に靴下が重要な要素だと感じます。僕は真夏でもFITSのエクスペディションを履いているのですが夏は涼しく冬はあったかい素晴らしい靴下だと感じています、靴のフィット感も上がるのでとてもオススメです。

これで良かったと心底思ったのは谷川岳と雲取山、雲取は避難小屋内で動き回ったときに厚手のこの靴下を履いていて本当に良かったと心の底から思いました…。

ウールのソックスは汗はきもよく足の不快指数をあげにくいのがいいとこですね。雪山は基本的に最厚手の靴下を使用するのが一番です。最近はこれの下にインジンジの5本指インナーソックスを使用してます。二重に履けば結構あったかい。

ギア編、その他の道具について

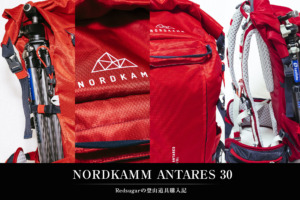

◼︎ザック 【ミレー SAAS FEE】

雪山で非常に役に立ってくれたザック、買っておいて本当に良かったザック!豊富なアタッチメントベルト、2気室で扱いやすい中身、背中に密着するので暖かい。サイドにワカン・ストックを装備しやすく背面にピッケルを刺しやすいのもいい所。

腰ベルト部分のポケットなども携行食を入れるのに大活躍します。

僕の雪山装備は12本アイゼン/ストック/ワカン/三脚/レンズ2本/防寒具/水1.5リットル/ゲイター/コッヘル/ガスバーナー/着替え/タオル2本/手袋2つ/バラクラバ/地図/ご飯/サングラス/救急セット/ダッフィー二つ/ティッシュ4つ/GPS/その他。

こんな感じですがこれらが全て入ってちょっと隙間が空くくらいのザックです。

僕の普段の装備とは非常に相性が良かったと言わざるを得ない。

◼︎12本爪アイゼン 【エアーテックEVOオーマチックナロー】

雪山では基本的に12本のアイゼンを使用したいです、大げさじゃなくてマジで。

6本と比べると前爪があるのが大きな利点、前爪があるだけでグリップと安定感が増す。12本アイゼンの場合は装着可能な靴とそうではない靴が存在するので注意です。

12本アイゼンはバンド式やワンタッチ式など種類が3つほどありますが僕のオススメはバンド式かワンタッチ式です。

バンド式は少しめんどいですが、緩んでもすぐに閉められるのでオススメです。

写真はモンベルですが、今はグリベル使ってます。

◼︎ピッケル 【クライミングテクノロジー アルパインツアー】

ピッケルを購入するときにすごく悩んだのですが、持っている手が冷たくなりにくく、滑落時に刃が刺さりやすい形状していますと店員に勧められたこちらの物を使っています。斜度が急な山を登る際には非常に役に立つピッケル、日光白根山や武尊山で活躍します。

上州武尊山で剣ヶ峰を登り返すときなどは非常に役に立ちました、急な坂を登る場合ピッケルはめちゃくちゃ有能です、基本装備として持っておきましょう。あと滑落停止訓練に参加するときもこれが必要になります。

雪山に行くときは本当に、雪山講習に出てから出かけるようにしましょう……。

◼︎ワカン

雪の上を走り回る最高の装備だと思っています(スノーシューを持ってない)

あまりにパウダーな状況ではスノーシューを利用することになりますが、ワカンはお守り程度として持ち歩けるのが良い所です。アイゼンを同時装備できるので安心感があるのがいいですね。

雪の上をバフバフ音を立てながら走ったりするのにはワカンは最適。

避難小屋泊装備、冬場の低山の小屋泊まり

◼︎シュラフ 【モンベル ダウンハガー800 ♯3】

モンベルの3シーズン用のシュラフになります、雲取山避難小屋ならなんとか使えた。冬季の雲取山避難小屋で使用しましたが快適に寝ることができたアイテムです。僕が宿泊した際は気温が-5度も行かない程度だったので寝袋の中で素足で寝れました。

一応アンダーウェア/ジオライン/フリースの三枚で寝ることができましたただ流石に雲取山以外の小屋でこれを使って寝る勇気は僕にはありません。

しかし、雲取山といえども冬にも使えたこいつの性能は天晴れ。春から秋にかけてはもちろんのこと、冬の2000mちょっきりでも使えたのは嬉しい。

◼︎スリーピングパッド【サーマレストZライトソル】

僕が利用している寝袋用マットです、定番マットですね。

一番軽い部類には入るので、極力150㎝位を揃えておきたい。夏はもちろん冬も地面は冷たいのでマットがないと死ねます。マットは最低限そろえましょう……。

自分自身の備忘録的な面も含めてザッと装備を振り返ってみました。基本まだ装備が足りていません、冬山は準備に準備を重ねても足りません……。初心者的かつ貧乏登山者の装備紹介という形になってしまいましたが、僕と同じく入笠山・赤城山から始める登山者の方々の初心者エリアを回る際の参考に少しでもなればいいなと思います。

コメント

コメント一覧 (4件)

こんにちは。

いつも楽しくブログを読み、勉強させてもらっています。

この記事、更新したんですね!

更新前はジオラインとウィックロンジオサーマルを推していたと記憶していますが、今回その2つを外した理由を教えて頂けると嬉しいです。

特にウィックロンジオサーマルは、更新前の記事を読んで良さそうだなと思って、そのうち買おうと思っていたので…。

Rさま

新しい記事を毎年書くのもあれなんで、一年おきに更新していくことにしました。

今年八ヶ岳あたりを多く訪れて、まずジオラインをメリノウールに変えたのは単純に2017年に行った山が寒かったからというのがあります、ジオラインは汎用性高いんですけどメリノウールの方がやはり暖かいです。

ウィックロンジオサーマルもとても良いのでおすすめですが、長いこと使ってると肩ひも部分がちょっと蒸れる、臭うぞ、ということがあり今年はメリノウールを利用していました…、この辺は個人差があるかと思います。

なるほど、そういうことだったのですね~。

機能面で何らかの不都合があったわけではなさそうで安心しました。

教えて頂きありがとうございました!

Rさま

そうなんです、機能面は特に問題はないと思いますよ。価格的にもウィックロンジオサーマルはとてもお勧めです。