2018年7月21日から22日にかけて後立山連峰の白馬岳に登ってきました。

標高は2,932m、言わずと知れた大人気登山スポットです。

夏のあこがれの登山はどこといわれれば白馬岳は5本の指に入る選択肢の一つかと思われます!!

何よりも、白馬大雪渓を越えて白馬岳山頂へ立つルートは多くの登山者でにぎわい、その稜線には夏のアルプスらしい景色がゴロゴロと転がっています。

さて、今回はそんな白馬岳を定番の大雪渓から登り、栂池方面へと下山する1泊2日。

天気に恵まれ最高のコンディションと極上の夕焼けと朝焼けを眺めます。

南アルプスから北アルプス、果ては白山までを駆け抜けた夏山登山。

北アルプス北部、山岳写真の聖地白馬岳を登る旅の始まりです!

白馬岳大雪渓から栂池ルートについて

憧れの白馬岳へ!

2018年7月21日5時55分。

明け方の八方駐車場からおはようございます、Redsugarでございます……!

空には雲が多いのですが白馬にやってきました。

redsugar

redsugar本日はついに白馬岳に登ります……!

さて、あこがれの白馬岳ということですが。

まずは猿倉に向かうためにバスチケットを購入しなくてはなりません、mont-bellのロゴが眩しいインフォメーションセンターでバスチケットの購入です。

バスチケットはこんな感じの発券機で販売されております、料金は930円!

インフォメーションセンター内には一応mont-bellの装備も売っているので、なにか忘れたときには購入が可能です。

輝かしいゴールドメンバーシップを手に入れたと言って過言ではないだろう。

午前6時30分、猿倉荘。

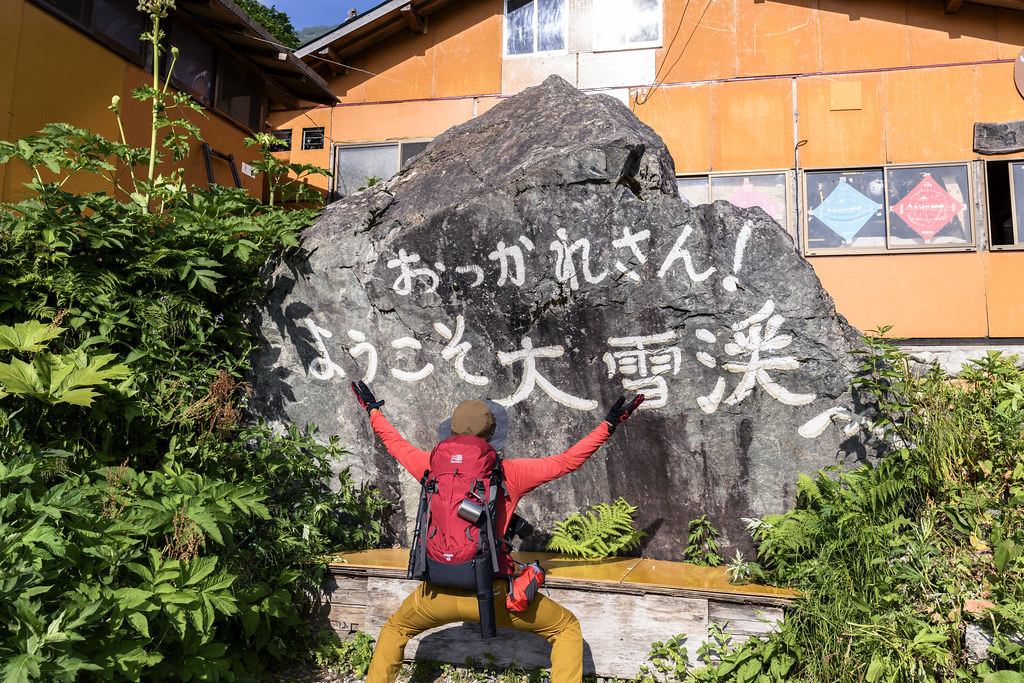

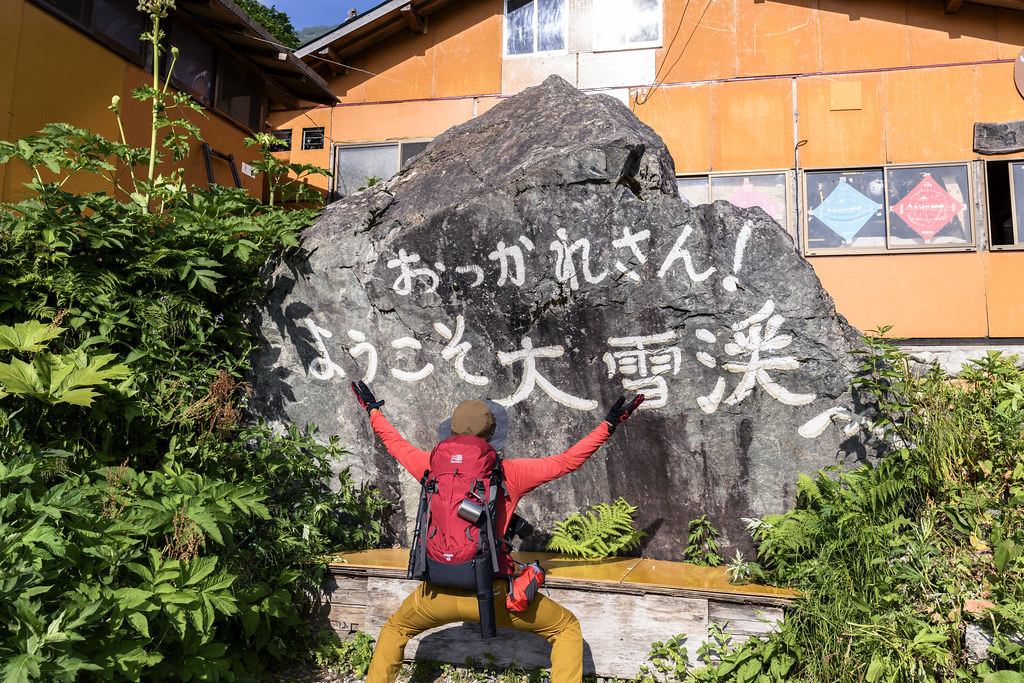

白馬大雪渓のスタート地点となる猿倉に到着しました、ここから大雪渓登山が始まります。

バスから降りたら百人以上の人が準備をしていたのではないでしょうか?さすが夏のハイシーズン……。

まずは猿倉の美味しいお水をボトルに汲んで水の補給です。家から持ってこなくてもこちらで水を汲むことが可能。

トイレは立派ですが、山のトイレなので基本的にはそれまでに済ませておきましょう。

午前6時40分、白馬岳登山開始。

プレイボールです、猿倉荘を出発して登山開始です、山岳写真の聖地である白馬岳に登ります!

まずは樹林帯の林道を白馬尻小屋に向かって歩きましょう。

白馬の山々が眩しい、空には雲があり、曇る前に稜線に出たいという気持ちが……焦ります。

最初の林道、標高が低い地点はとにかく暑いです。

大雪渓らしき景色が近づいてきました、暑くてそれどころじゃないけども。

午前7時25分、白馬尻山荘到着です。

こちらの小屋で準備を整えて白馬大雪渓登山に向かうとしましょう。

白馬尻山荘はご覧のような建物で、4本爪のアイゼンがおいてあったりします。

なるべくなら、チェーンスパイクとか、6本爪を用意して来たいところです。

休憩しつつ、水と軽食で補給を済ませたら大雪渓に行きましょう。

水は白馬の美味しいお水が飲み放題です。

白馬大雪渓のスタート地点を眺めつつ、空には少しづつ雲が。ガスが上がってくる前に、大雪渓を登ってしまいたいと思います、レッツゴー!

白馬大雪渓、氷河を登れ!

バンド式の12本アイゼンを装着したら登山開始です。今回の登山は夏山なのにアイゼンが必要だったから荷物が重かった……。

「長蛇の列だな……登山者のバーゲンセールか……」

大勢の登山客で溢れかえった大雪渓を登ります、ルートは一応決まっていて、どこを登ってもいいわけではございません。

大雪渓はひたすらの登り。雪面から冷気が立ち上がり、青い空と少し靄がかかった斜面が続いていきます。

おじさんがすごく絵になる。

道中には岩がゴロゴロと転がっています、落石です。

時折崖っぷちでガラガラと音を立てて岩が落ちていきます、拳くらいのサイズだとしても人に当たれば致命傷。

登り続けると徐々に斜面が白くなってきました、そして延々と続く斜面の向こうにぽつりぽつりと人の姿が見えます。人一人分はある巨大な岩が転がる斜面、確かにすごい景色だ。

氷河によってえぐられた側面の地形。

麓は砂礫が積み重なり、上からは風化した岩が落ちてくる。

雲が大雪渓を這って登ってくる中、登山者たちは雲に追いつかれまいと必死で登っていきます。

因みに大雪渓、自然のクーラーなのか結構涼しいです。

でも日差しは普通の二倍くらい強いので、皮膚を出しているとこんがりと焼けてしまいそう。

大雪渓を登り切りました、小雪渓を前にして一旦ここでアイゼンを外します。雪のない地面が少し続くので……。

大雪渓を登って皆一息ついていました、ここから見る大雪渓の景色は迫力があります。天然の大型滑り台ってところか、冬場は雪崩の巣になりそうですね。

高山植物の花々が咲き乱れています、露出した夏道を登って小雪渓へと向かいましょう。

高山植物パラダイスが始まります。

大雪渓上部から白馬頂上宿舎まではお花畑が所々に出現してとても気持ちがいいのです。

オタカラコウが青空のもとで花を綺麗に咲かせています。麓で見たものに比べると瑞々しく若さがありますね。

盛夏です、7月の最高の時期に白馬にやってくることができてとても嬉しい限り。

「アイゼンどうせまたつけるんでしょ?」

すぐ上の小雪渓で再びアイゼンを装備するのでザックの底に入れ物ごと固定して登り続けます。皆さんアイゼンが泥だらけで困っていたようです、僕も困りました。

天狗菱が登山者を励ましてくれるようです。

真正面から見上げる天狗菱、ガラガラと小石を落とすこともある石嶺、大きすぎてスケール感が狂う。

「太陽の熱を感じます……暑い……暑すぎる……ッ!」

先週の赤石岳に引き続き気温は酷暑、しかし目の前には白馬大雪渓の恵みたる雪解け水、飲むことは叶いませんが汗を拭うことはできる。手ぬぐいに水を染み込ませるとそのまま顔に押し付けます。

まるで顔から煙が上がるかのように火照りが取れていくのがわかる。

最高に気持ちがいいぜ……。

気分転換をしたら小雪渓を渡ります、ここは慣れてないと少し怖いかもしれませんね。アイゼンを装着する最後のポイントになりました。

小屋の方が道をしっかりとつけてくれているので、自信を持って歩けば大丈夫なはず。

途中すれ違いポイントもあります。登山者と小雪渓と天狗菱、絵になるなぁ。

午前10時00分、大雪渓の避難小屋。

大雪渓の避難小屋に到着です、ここから先はお花畑を越えて頂上宿舎に向かうこととなります。

アイゼンはおしまいなので、ここでアイゼンをキレイにしてザックにしまうのが良いでしょう。

アイゼンを出したりしまったり忙しない大雪渓でした。

上を見上げれば冬と夏が攻防を繰り広げる白馬の世界、舞い上がる蒸気……。

雪渓が生み出したすり鉢状の大地にはお花がところ狭しと咲いています。

花と雪渓と山、北アルプスという風景がこれでもかというほどに続く白馬岳。人気なのもわかりますね。

ご丁寧にお花の見本がおいてありました。登山者を楽しませるのにも余念がない。

立派な看板の前まで来た時点でガス欠、バテてしまったので補給することにしました。

北海道で見たゼブラみたいな模様がここにも少しだけ残っている。

ラストスパートです、頂上宿舎はすぐそこ、山頂まではあと一時間くらい、頑張ります。

「寄せ植えかな?」

自然の寄せ植えとはこのことでしょうか?何種類もの花が視界の中にぎゅっと凝縮されて咲いている様は他の山ではあまり見た覚えがないかも。

ようやく雲が稜線まで上がってきました。でも今回はなんとか雲よりも早く稜線に出ることができました……、やったぜ……。

白馬岳、白馬岳稜線は絶景の別天地

午前10時55分、白馬頂上山荘。

白馬頂上山荘に到着しました。大雪渓を登り切るのは長いように思えて一瞬でした。

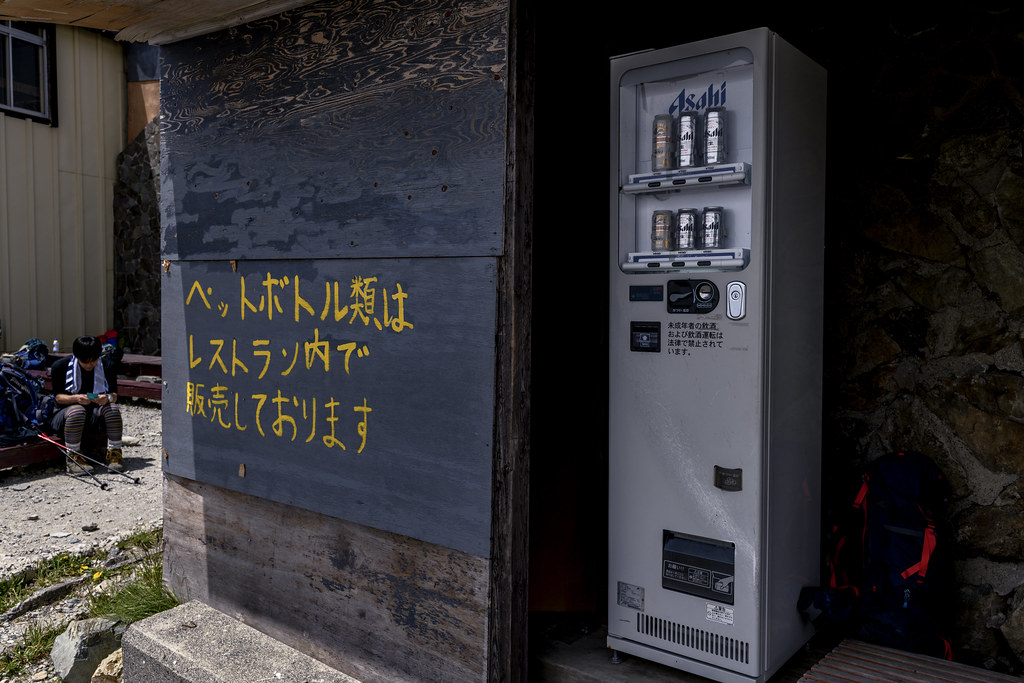

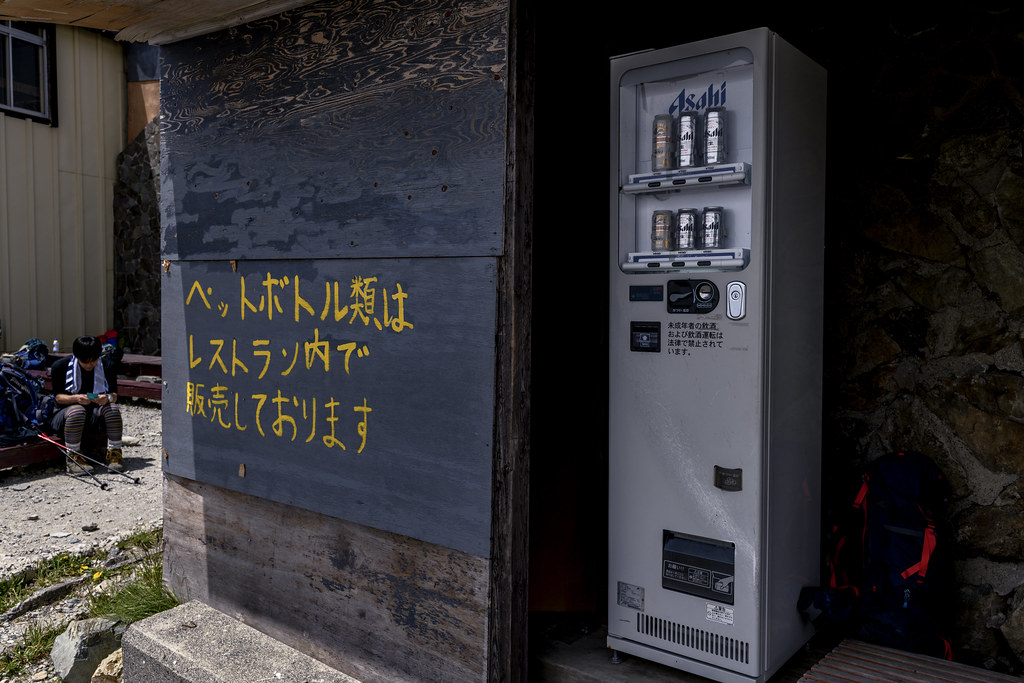

目の前の自動販売機にはビールが置いてある、登り切った直後にビールを飲めというのか……!悪魔的に違いない……!

頂上山荘の上を見上げれば白馬山荘、結構遠いことに気が付きます。白馬岳の恐ろしさは頂上山荘から先にありました……、山頂はもうすぐなのに!

泣き言を言っても仕方がないので、登りましょう。後ろを振り向くと雲が絶え間なく杓子岳と白馬鑓にまとわりついています、絶景かよ。

頂上山荘から順繰りと上がっていく道はなだらかなものの、地味に体力を削ってきます。

最後のこの登りで泣き出す人もいるんじゃないのこれ……。

ゴールが見えているんだけど一向に近づかないこの感覚。

ちなみにこの時苦虫を嚙み潰したような顔で必死に登っていましたが、別の方の記録に僕が苦難の姿勢で登っているところが残っていました。

午前11時20分、白馬山荘到着。

ようやく白馬山荘へ到着です。遂に背中に背負った荷物といったんお別れできると思うと……、涙が出そうだ、いや、もう涙か汗かわからない感じになってるけど。

スカイプラザ白馬、白馬山荘には喫茶店もある。

内装を見たら滅茶苦茶おしゃれだし、出てくるメニューにも驚きました。下界とほとんど変わんないじゃん……。

さて、宿に入る前にいったん山頂に向かいます。まずは山頂をゲットだ、ゲットなんだけど……、既に山頂が遠い。

そしてようやく山頂をゲット、よくやった、長さに耐えて頑張った!感動した!!

拝啓、ダッフィー様

遂に念願の北アルプス白馬岳に連れてくることができました、シェリーメイ共々喜んでいただけますと幸いです。

午後12時10分、白馬岳山頂。

白馬岳に迫る信州川の雲、しかし空には青空が広がります。

何とか、青空の元山頂を踏むことができました……、本当に良かったです。

白馬山荘、山の上の街といえるくらい充実した宿

午後12時40分、白馬山荘チェックイン。

白馬山荘に戻った僕はチェックインの届けを出すことに、さすが白馬山荘。

チェックイン専用の建物があり、そちらで書類を書くとお弁当がもらえます。

流石日本で一番デカいレベルの山荘だわ……。

チェックインの登録をしたらまずスカイプラザへ。

入ってみて本当に驚くくらいきれいな建物です。

なんだ、ここは下界なのか……登山界の渋谷や原宿だっぺよッ!!!!……、すいません興奮してしまいました。

「ラーメン食べてぇなぁ……、ここはひとつ奮発するか!」

ということでラーメンを注文してみたのですが、山小屋のラーメンとは思えないクオリティ。スープのちゃんとしているし、おいしくてびっくりしました、本当にありがとう。

シメのアイスコーヒーまで飲んでしまった……。

、スカイプラザから部屋に戻って少しだけ仮眠をとって外をぶらつくこととしました。

傾く日を追いかけて

午後2時10分、白馬山荘周辺。

外に出てみれば日も傾き始めた時間帯、杓子岳方面にかかる雲は相変わらずですが、時折見せる雲間の表情がすさまじい、白馬岳は何でも画になるイケメンみたいな山ですね。

雲が晴れるとご覧のような感じで、杓子岳と白馬槍ケ岳方面がばっちり。

沸き立つ雲と青空で理想の夏山といった景色が生み出されている。

日向の杓子岳と日陰の白馬槍ケ岳、なんていい景色だ。

頂上宿舎の方ではテントがいくつか見えますね。

白馬山荘もでかいなと思ったけど、頂上宿舎の方もかなりデカい建物です。

白馬岳の人気がうかがい知れます。土日はこの稜線に1000人位人がいたりするわけです。

朝日岳方面を見てみると巨大な雪渓が、これを下っていくと祖母谷温泉に出ます。

ん……人がいる……!?

良く見ると雪渓でスキーをしているソロの方の姿を確認しました、すげぇ、夏にスキーを担いできたんだ……!

気が付けば白馬槍ケ岳も雲の支配下から逃れたみたいです。

午後の陽気を浴びる白馬山頂方面、雲もいつの間にかなくなり、眺望が効くようになりました

蓮華岳方面の稜線は光、コントラストがうつろいで行く。

白馬の山頂はイメージよりもずいぶんと急だったなと思います。その山頂に遮光があたり、複雑な表面の表情が豊かに現れます。

下を見下ろせば、杓子岳と白馬鑓ヶ岳が西日を浴びてさんさんと輝いていました。さて、それではご飯を食べて夕日を撮影しに行くとしましょう。

夕焼け、山の最も美しい時間の一つ。

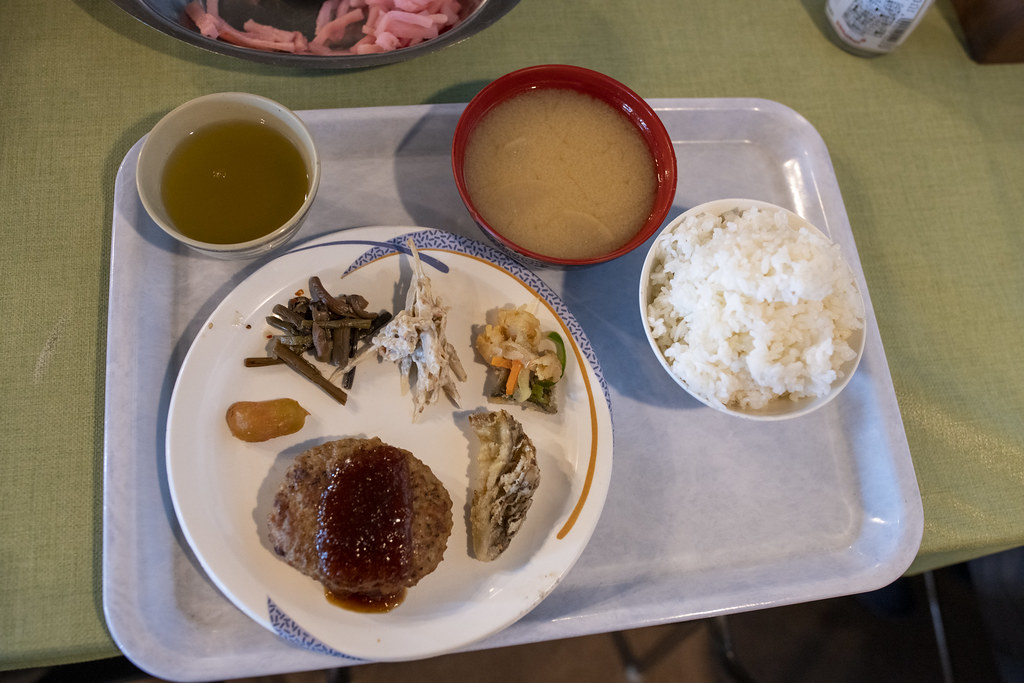

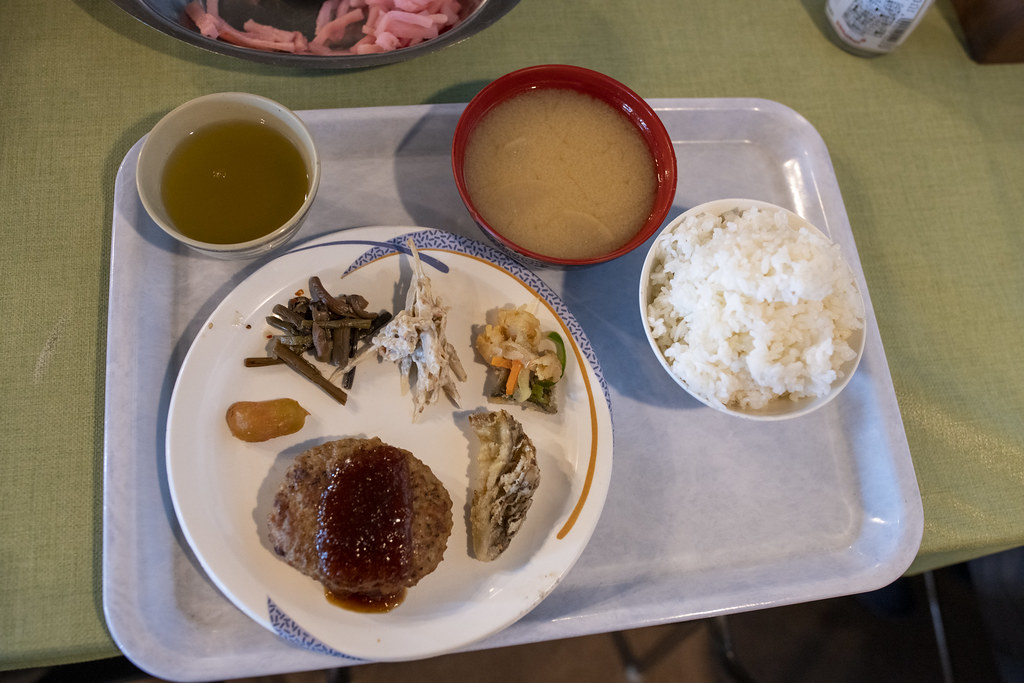

午後4時40分、白馬山荘夕食タイム。

白馬山荘のご飯タイム、今回は小屋泊を選択しているので、晩御飯も小屋のものを食べます、その分荷物を減らしているんですね。

最高の軽量化は諭吉を使うことだ。

白馬山荘のご飯はこんな感じ、ハンバーグ定食です、ご飯はおかわりができます。

しっかりとご飯を食べて、お湯を飲んだら出発です。

青い空の下、青い影のコントラストを作る山肌、白馬岳はかっこいい。

白馬山荘からほど近くにあるレリーフは松沢貞逸という方のものです。

白馬岳登山への興味から、測量小屋の権利を買い取り、その後、日本初の営業小屋(白馬山荘)を運営し始めました。

しかし、その享年は37歳……若くしてこの世を去ってしまった実業家、とのことでした。

みんな夕日を見に続々と上がってきましたが、サンダルで上がってきた人が多くて山頂までは行かないみたい。

小屋のサンダルで外をぶらつくのはとてもよくわかる、僕もよくやる。

あー、この稜線を晴天の中で歩きたい……。

足元の植物ですらロマンチックになる夕焼け、白馬岳山頂は徐々に湿気が高まり気温が下がっていきます。

「一日が……終わる!!」

長かったような短かったような、朝の大雪渓が昨日のことのようだ。

この記事を読んでいるあなた、大雪渓の部分なんてすでに数時間前に感じているでしょう?

ただの草なのに、空が壮大だからさ……。

雲が光を受けて、薄っすらと光る幕が幾重にも重なったような複雑な表情を見せる。

金色の光は徐々に青に覆い尽くされる。

真っ青に包まれて行く山々、いつの間にか山頂には僕と女性のカメラマンの二人だけに。

僕はボケーッとしながら空を眺めていました、気持ち少し寒い。

「なんだこれは……たまげたなぁ……」

青とピンクと紫と……なんだこの美しいグラデーションは、白馬岳は夕日も絶景なのか。

後ろを振り向けば、長野市街方面は地平線と空を分かつ黄色い線が一直線に引かれていました。

美しい空に後ろ髪を引かれながら、霧が上がってきて山頂が徐々に覆われていくことを確認した僕は下山を開始するのでした。

このあと、小屋でお湯を沸かして、手ぬぐいを濡らし、お湯で体を拭ってから床につきました。

肌が弱くてどうしても汗を拭わないと寝ることができません、長期の山行とか無理なんだろうなぁ、と思いながら、気がつけば寝ていました。

白馬岳一日目、大雪渓から大満足の夕日で終わることができました……!

そして二日目、明日は快晴の空の元白馬鑓ヶ岳を目指します。

コメント

コメント一覧 (2件)

こんにちは。

白馬岳の記事楽しみにしていました!

本当に素晴らしい景色ですね!

私は日帰りで大雪渓ピストンで登頂したことがあるだけなので、夕焼けが羨ましいです。

朝日も楽しみにしています!

ろっぴさま

お待たせして申し訳ございません。

引き続き、二日目を誠意製作中です!!

白馬岳、本当にいい山でした、麓に住めばめちゃくちゃ写真とか楽しそうだなと思います。

あー、長野に住みたい……!