2018年5月21日、山形県と宮城県の県境にある船形山に行ってきました。

奥羽山脈船形火山群の主峰である船形山の標高は1500m、日本二百名山に数えられる山です。

東北の山であるがゆえにシーズンも短く、5月の船形山は入山者も少なく山の上は初春の景色。

今回は山形神室岳から引き続きの登山で、山形神室岳からみた大東岳の北に位置する船形山に登ります。

2018年の5月の山形帰省ではこの船形山に登れないかの調整を必死でつけたのです……。

なぜ船形山に登りたかったかといわれれば下記の理由ですね。

・僕の周りでは船形山は歩いた方がいない、どんな山か知りたい。

・東北にある数少ない二百名山、きっと良い所なんだろう。(百名山選定漏れの山)

・奥羽山脈の結構いい位置にあって山深い

という上記の理由から非常に興味をそそられる山だったのです。

実際に登ってみると5月の船形山は非常にタフで厳しい山でした。

予測はしていたのですが、5月の東北では麓と山頂エリアで春と冬が並存している世界。

美しいブナ林とツリーホールが広がる山麓の原生林。そして、注意深く進むことを要求される雪渓の世界が待ち構えていたのです……。

それでは行ってみましょう、5月の東北「船形山登山編」です。

船形山日帰り登山に関して

ルートミス、戦慄の初歩的間違いを犯す前半戦

2018年5月21日午前4時00分、鶴巣PA。

おはようございます……Redsugarでございます……聞こえますかみなさん……。

心に直接問いかける登山ブロガーの赤い人です、改めておはようございます。

本日は山形帰省の隙間に奥さんに時間をもらい2回も山に行けました、神(妻)はいた。

全日の山形神室岳はサクッと午前中で下山をしてしまったので幾分か消化不良でしたが本日は日本二百名山にも上げられ、山深いと噂される船形山です。コースタイムも登りで4時間近くかかるので疲労満足間違いなし。

ただ、1500mという丹沢蛭ヶ岳よりも少し高い山の割には長いコースだなと感じます。

redsugar

redsugarこの時、船形山が事前情報より遥かにスパルタンでタフな山だったとはまだ知る由もない。

朝日が登りゆく中登山口に向かいます、前半戦で覚えておいてほしいのは「門限」です。今回僕は家に早く帰るという門限を意識しすぎた結果、最初に一つミスを犯します。このミスが1時間のロスタイムを生むというとんでもない悲劇を起こすのです……。

船形山前のセブンイレブンですが、これは陸上自衛隊駐屯地付近にあります。

これを過ぎるとあとは山道で何も出てこない状態になるので東北自動車道「大和」ICを降りたらすぐにコンビニで補給するようにしましょう。コンビニといっても大和IC付近にセブンイレブンは3つしかないので気を付けて。

午前5時5分、船形山升沢入り口。

登山口に到着です、登山届に記入をしたらいざ出発!!と行きたいのですが、僕はここで戦慄のミスを犯しました。

・登山道の入り口には30番の看板がある。

・登山口は坂を上った上にある。

これらすべての情報を忘れ「帰宅時間が午後3時だから急いで登らないと」

この意識が働いた結果、事前の知識をすべて忘れ登山口を探すことに。

すぐに目の前の看板を見て登山口と思われる場所に向かいます。

なるほど、キャンプ場の奥に道があるのかな?と勘違いしてそちらに進むことに。

睡眠不足と運転、門限への焦りから、いったん立ち止まって考えることなく準備してすぐに登り始めたため間違いに気が付くことができなかったのです。

船形山の注意点①

駐車場からすぐ隣にトイレとキャンプ場への道があります、この写真の方向は間違いです。

トイレは稼働しており、使える状態でした。キャンプ場管理のものなので比較的清潔に保たれていたと思います。

炊事場が現れました。

太陽の光が斜めに差し込み非常にエモい景色が広がっていくのも相乗効果で既に環境の美しさに酔いしれているため道を間違えていることに気が付いていません。

船形山の注意点②

遊歩道側も良く見る普通の登山道なので勘違いしやすい。

僕がこの日最初に進んだのは環境歩道と呼ばれるキャンプ場利用者向けの森林散策コース。

そのためコースの案内もご覧のように、普段目にする登山道と全く同じです。

これが僕の記憶の中にある「船形山は看板が目印」を吹き飛ばし、ただ目の前の目印に従い歩く、という悲劇を生むことに。

地面も水気が多く、シダが目立ちます。東北特有のブナとシダの入り乱れたしっとりとした登山道ですね。

船形山は全体的に面白山と雰囲気が似ており、長野や上信越とは違い空気が水を纏ったような潤いある環境が特徴です。

ブナ、ミズナラ、そしてシダが生い茂る新緑の林の中に一筋の光が差し込みます。

森林浴っていうのはまさしくこういうことなんだろうという景色に見とれてしまう。

道、間違えてるんですけどね。

指示に従い歩くのですが、この辺から違和感を覚えます。

「さっきから降りてないか……?」と。ここで恐ろしかったのは、違和感があっても「このコースは最初は降りるんだろう」と思い込み地図を確認して等高線を読んだりしようと思わないところでした。

違和感が確信に変わるまで先に進もうとしてしまいます、門限があるから……。

写真を撮ることに熱中したのも違和感が確信に変わるのを鈍らせる要因でした。

登山とカメラはただでさえ危険なのですが、今回それが加速。写真を撮りたくて登山をすると、景色を追う故に登山のセオリーを踏み外すことがある。

遊歩道としっかり描かれているにもかかわらず、「ん?登山道じゃないの?」という疑問がわかないまま、むしろ遊歩道なら大丈夫だろうという自信がつく始末。

登山道の中には標高が低い部分が遊歩道になっているところがあるので、そのパターンだと思い込むことにより違和感が払拭されてしまったんですね。中途半端に登山になれていると発生する事案だなと思いました。

午前5時45分、すりばち沼。

違和感が圧倒的確信に変わる瞬間がやってきた。

違和感が確信になったのはこの沼が現れた瞬間でした、これはすりばち沼と呼ばれる場所。

事前情報では沼なんて出てきていません、これまでの「もしかして逆方向では?」という疑心が一気に確信に変わった瞬間でした。すりばち沼は美しい景色を携えていますが、それを見る僕の顔面は蒼白、真っ青です。

この沼を見たときに「やっちまったぁああああッ!!」と叫んだのは言うまでもない。

ここで正気に戻った僕は、事前情報で数字が振られた看板があったことを思い出します。

そして、ザックに入れてあるGPSを取り出します。

GPSを確認すれば僕が進んでいたのは見事に登山道とは遠く離れた遊歩道……。

この後、慌ててきた道をすごい速度で戻り(走った)、涙目になりながら駐車場へ。

情けなさから本当に涙を流してしまうのでした……。さて、船形山は道迷いからスタートしました。

猛反省が必要なこの道迷いですが、慢心と心の余裕のなさから発生したと思います。

慢心要素

・事前の登山道情報の確認とコースの確認を「結構詳しく行ったという経験」

コース自体を覚えてないんですねこれ、調べたっていう満足感だけ得ている。

・GPSのデータ作成

これも作って満足して現地で運用できていないんです、電源は入れたものの早く登って下りないといけないというプレッシャーからザックにしまいました。中途半端に登山になれているので事前の調査がおろそかになり、現地でのGPSの取り扱いも、登山道がしっかりしているから大丈夫と思い込むそういう悪いところが積み重なって発生した道間違いでした。

心に余裕がない要素

・門限が設定されている

登りたい気持ちと門限のせめぎ合い、5時スタートでコースタイム通りに降りれば門限に間に合うという余裕のないスケジュールが確認時間など細かい要素を奪います。 登山をする際は時間と心に余裕を持てるようにしなくてはいけません……。でも、翌日会社だから何としても下山とか、そういうので遭難するのが良くわかりました。

船形山登山開始、数字を追ってブナ林の登山道を進め

午前6時10分、船形山登山口。

1時間ほど遊歩道を歩き時間と体力をロスしてしまいました。

登山口にはもう一台、現地の登山者の車が到着しており、その方が登山の準備をしていました。

心に傷を負う僕はその方に「登山口はどちらでしょうか……?道を間違えまして……」と素直に事情を話して道を教えていただきます、GPSと地図も再度ちゃんと確認して駐車場の上にある登山口に到着したときは肩の力が抜けるのを感じました。

船形山、ちゃんとプレイボール。

正規の登山コースは先ほどの遊歩道とは全く雰囲気が違います。まず道の広さや一直線に登るこの感じ……。

遊歩道に対して標高が100mほど高く、樹林の雰囲気は少しだけ変わります。シダが少なくなり笹が徐々に多くなります。

特徴的なブナやミズナラが林立する樹林帯を進みます。息を整え、気持ちを整え、目の前の登山道と、GPSと、地図を確認して進む。

船形山登山道の特徴はこの数字、升沢コースを歩くのであればこの数字が目印です。命綱といっていいくらいこの数字が大切になります。

28番の看板を見たときようやく気持ちが落ち着き、周りの景色を楽しむことができるようになりました。そう、門限をあきらめたのです、ごめんって謝ればいいや、それで死ぬわけじゃない。

鳴清水という最初のポイントの手前にシロヤシオツツジのスポットが現れます。船形山はブナ林の山でありつつも、シロヤシオツツジが沢山咲く山でもあります。

森の中で盛大な勢いをもって咲き誇るシロヤシオツツジ。高原山や丹沢ほどとはいきませんが、中腹では沢山のシロヤシオの名木を見ることができます。

ムラサキヤシオツツジとシロヤシオツツジの競演。山ツツジでは一番良い色なのがムラサキヤシオだと思います。

ツツジはアカヤシオやミツバツツジが4月後半あたりに開花し、そのあとにシロヤシオが続きます、そして最後にレンゲツツジが咲くというイメージです。

鳴清水と思わしきポイントが見えてきました。水は流れていないようだが……?

午前7時10分、鳴清水到着。

最初のチェックポイント鳴清水に到着しました、最初のタイムロスをカバーするため比較的早い速度で歩いたため20分ほどコースタイムを短縮できたようです。途中シロヤシオのポイントなど、見所が多いのでゆっくりと歩きたいところ。

根が張り巡らされた登山道、高尾山などでもよく見かけますがmこちらはブナやミズナラの根、杉とはまた違った景観を見せてくれます。

東北ブナ林、新緑の空と残雪の大地

鳴清水を越えて標高が上がると森の雰囲気が少し変わりました。地面を覆っていたシダが完全に姿を消し、代わりに笹が地面の支配者へ。笹とブナの林が続き、登山道は笹を切り取る形で伸びていく。

徐々に標高が上がり、景観も変わってきたなということを認識。いつ雪渓が出てきてもおかしくありません。見上げれば十分に立派なブナ林ではあるので背丈は低いからと言ってがっかりする必要はありません。

そして現れる雪渓。

18番の指導標を越えると雪渓が出現し始めます、落ち葉などが積もった雪渓は足跡もまばらで、かつ埋まった木々が時折跳ね返るように起き上がって来るため非常に歩きにくい場所となり果てていました。

個人的には船形山ではこの15番付近の景色が一番すきです。さっきまでに比べるとブナ林は明らかに小さな木々で構成されコンパクトな樹林が広る。

登山道から目を離すと視界の奥まで、背丈の低いブナが広がっていきます。

どこか不思議な雰囲気を携えたこの景色は実際に見てほしいと強く思えるものでトリックアートのような引き込まれる雰囲気を持っていると僕は思いました。

午前7時45分、三光宮前。

三光宮前に到着しました、指導標は無残にも朽ち果て、かつての案内板が地面に転がるのみとなっていました……。

三光宮という石碑があるとのことですが、今日は最初の道迷いもあるため素直に登山道を直進し山頂を目指すことにします。

僕が来たのは旗坂キャンプ場からですね、ここからは別のキャンプ場へ降りることも可能です。

大滝キャンプ場は最短ルートではあるのですが、この時期は林道が封鎖されているため大滝キャンプ場からスタートすることはできません。

地面はご覧のように泥まみれです……。多くの人が歩いた後だからか、足首くらいまで埋まるほどの深さの泥道が続きます。

残雪の中にツリーホールが現れ、ブナがツリーホールの真ん丸からスッと立ち上がる。そんな景色が現れるようになってきました。

道も夏道を歩くのではなく、雪の上を歩くように。ここから先は雪の上を歩く道の割合が多くなります。

あたりを見回せば残雪とブナの新緑という東北っぽい景色。僕の中では山形県の月山や湯殿山周辺のイメージが強い景色ですね……。

ツリーホールとブナの新緑は「春」という感じがすごく強いのは何なんでしょうね。5月のカレンダーとかで昔よく見たからだろうか?ブナ木もどっしりとした感じではなく、ひょろりとした感じです。

どっしりとしたブナ木とツリーホールが見たい人には湯殿山周辺をお勧めしたい。車道からこういった景色の巨大版を見ることが可能です。

途中山中で工事する方々の資材置き場がありました、登山道の鳥居の修復だそう。

雪渓とブナ木が奥行きがあるように奥へと続いていきます。

この景色が見たかったから船形山に来た、そして今それが叶った……。

このあたりで、登山口にいらっしゃった地元の登山者の方と合流することとなり。

自然に二人で登り始めることとなりました。僕のほうも雪渓上に配置されたブナの木起き上がり爆弾に手を焼いており二人で進む流れになったのは大変助かった覚えがあります。

雪渓上はピンクテープとGPSが頼り。

道迷い対策か、ピンクテープとペンキがありとあらゆるところに取り付けられている。

確かにあたりの景色を見回せば、遠近感を失わせる、迷路のような景色が広がっています。

残雪の登山道、危険と隣り合わせ、沢を登る升沢コース。

午前8時45分、升沢避難小屋到着。

とても立派な小屋です、船形山の小屋は山頂の小屋もこちらの小屋も非常に立派な作り。内装もきれいで快適に休憩が出来そうな避難小屋でした。

内装はこのようになっています、壁には写真が飾られており船形山の四季を知ることができます。

船形山は一年を通して地元の山岳会の方々に愛されている山のようだ。

避難小屋から出発しようとしたところ、先ほどのおじさんが先導してくれるという話に。

お言葉に甘えてついていかせてもらうことになったのですが、その理由がすぐにわかりました。

「思ったよりも本気で沢……」

戸惑うくらいに潔く沢を登っていきます、雪解け水で増水した沢は本来登山道であろう場所も水で満たしている状態でした。なぜおじさんが長靴なのか、ここで気が付きました……。

悪夢の雪渓、来る。

沢を登る悪夢の雪渓が目の前に現れるようになりました。雪解けが進み、スノーブリッジならぬ落とし穴化が進んだ雪渓となっているではないですか。

こういう場所を進まなくてないけませんが、正直一人だとあきらめていたでしょう。先行するおじさんは慣れているのかすいすい進んでいきます……。

危ないから僕の歩いた後をついてくるんだよという状態です。雪のせいで倒れたブナが行く手を阻み、何度も小枝が身体を打ち据えます。GPSを確認しても、沢の中にペンキが塗られた岩を見ても、これが正規のルート。

夏であれば沢を登りながら、清涼な空気の中歩ける人気のコースなんでしょうけどこの時期の升沢コースは一歩間違えばケガにつながる難コースといっていいでしょう。これは初級者レベルの僕一人ではとてもじゃないが登ることはできません。

事前の情報で山岳会の方が山の整備で入った後だから夏道全部使えますよということでしたが……。

確かにピンクテープも全部新品だけど、このコースはスパルタ……。

落とし穴が大量にあるエリアを越えると、水量は多いのですが歩きやすい場所へ。

少し進むと沢が完全に埋没した雪渓に到着しました。ここから先は雪渓の上を歩き続けて山頂を目指します。

足元が確保され、トレースもがっちりとついた道を歩きます。

5月の陽光が雪に反射し、ひときわ眩しい。あたりを見回せばブナ木は幼木を思わせるほどやせ細ってしまった。

この雪渓を上がれば稜線です。木々もいつの間にかブナが姿を消し、高山性の植物と思われる木々が主役に。

一気に見渡しがきくようになり、これまで見れなかった船形山全体の景観を確認できるようになりました。

船形山火山群といわれるように、いくつもの山の集合体なんですね。山全体はなだらかなため、あまり火山という印象はありません。地面も火山性の雰囲気は山頂周辺に行くまでは全くないし……。

稜線、月山や大朝日を望む東北の展望台へ。

午前9時30分、千畳敷。

稜線について最初のポイント、千畳敷です。ここから山頂までは30分ほど、それまでの雪渓などは姿かたちもなくなり。再び夏道を歩くことができる快適コースが広がっていました。

千畳敷付近から見える山頂方面、小屋がポツンと立っており一瞬でそれが山頂であるということがわかります。

稜線からの景色の極めつけはこちら。

船形山は蔵王の北に位置し、場所的に山形の百名山や北の栗駒山を望む展望台。

稜線からは眼前に紅葉の名所「黒伏山」を含んだ尾花沢方面の荒々しい山々が見えます。

豪雪地帯ゆえの地形なのか、雪で削られたような急峻な地形が多い。そして山形の盆地の向こうには白い稜線の大朝日連峰、そして一際巨大な月山。船形山から見るとその二つは、一つの山のように一体化して見えます。

黒伏山を含む尾花沢の山々は地図で見ても登山道はあるものの、どれも厳しそう。

山深く、かつ非常にマイナーなエリアであることから歩くのには苦労しそうです。しかし、このエリアは紅葉の時期になればすさまじい景色を堪能することができます。全山紅葉で赤と黄色に染まり、黒伏山には黒い岸壁とそこに鮮やかな紅葉が浮かぶ。という、東北でも非常に美しいと名高い紅葉を見ることが可能な地なのです。

なだらかな山頂の稜線、穏やかにみえる船形山ですが、先程までの状況を読んだみなさんならわかるだろう。この山、見かけによらずスパルタン。

春霞で空は鮮やかな青というよりはペールトーンより、霞の影響で白い絵の具を青い絵の具に入れたような空模様です。奥羽山脈の山々が南に連なりますが、真緑の景色が蔵王まで続いていきます。

午前9時50分、升沢分岐。

山形方面へ向かうコースとの分岐です、この時期向こうから歩いてくるようなツワモノっているんだろうか……。

観音寺コースは山形のスキー場ジャングルジャングルの奥の黒伏高原から登るコースです。

山頂小屋周辺の雰囲気は良く、開けた空の下にある小屋は大変気持ち良さそう。

この写真を撮影した直後ガサガサと音が聞こえたのでとっさに身構えましたが、カモシカでした。

午前9時55分、船形山山頂到着。

感動の山頂です、朝いろいろあったことと奇跡的な出会いによる 山頂到着となり、ついたときはホッとしました。

船形山の山頂はご覧の景観、山頂碑はこのようになっております。

地面を見て気が付きましたが、確かに石の質が火山っぽいものになっていますね。

さて、山頂からの展望はどうなっているんだろう……?

こちらは酒田方面鳥海山の景色です。昨日の山形神室山からも見えましたが、今日の船形山から見る鳥海山の方が色が濃くより身近に感じます。鳥海山は何度登っても楽しい山。

月山の隣に水平線のような稜線を持って連なるのが大朝日連峰です。

手前の船形山火山群、そしてその先の山形盆地、さらにその奥にある大朝日連峰と見ればいかに大きな山脈が……。大朝日岳は山形屈指の名峰、秋に登れば間違いない景色が見れます。

一緒に登ってきてくれたおじさんが、「バナナいらないからあげる」と言ってバナナをくれました。

一緒に登ってくれた挙げ句、バナナまで……ありがたくバナナを頂戴することにします。まさかこんなところに来て新鮮な果物が食べれるとは思っていなかった。

さて、船形山山頂の小屋はどうなっているのか調べてみましょう。入り口は分かりにくいのですがこちらからになっております、梯子を登らないと入り口にいけないのでご注意ください。

避難小屋の中は升沢小屋と同じようにとても綺麗です、升沢と同じように写真が飾られていますね。

窓もガッシリとした造りで山小屋っぽさがありません、家かな?

さらに中央には暖炉があり夜も暖かく過ごすことができそうです。台所的な調理台もあるのでここで一日を過ごしても何も不自由はなさそう。

棚に目をやると、小屋を利用する人向けのマットや非常用の乾パン、そして小屋のトイレ用品に加えて焼酎などが置いてありました。さらに消化器までついています、整備され尽くしていますね。

船形山山頂の岩の地面、その奥に新緑に彩られた奥羽の山々。本当に登れてよかった……。

華々しさはない山脈ですが新緑の美しさは人一倍。

撮るべきものは撮ったし、長居するわけにもいかないので下山と行きましょう。

門限があるからな

さて下山ですが沢を降りるのはちょっと嫌なので蛇ヶ岳から周回で降りることにします。山頂で先ほどのおじさんと話していた時も蛇ヶ岳から周回すれば沢を使わなくていいので確実に降りることができる。

周回コースを考えていた僕ですが、ここで絶対周回で降りると固く誓います。

午前10時35分、升沢分岐。

真正面に月山を見据えた升沢分岐ですがここは引き返す形で千畳敷方面へ向かいます。

千畳敷からは蛇ヶ岳へ向かいます。ここからは船形山の稜線ウォークの始まりです。

ここで再びおじさんが僕を追い抜かしスタスタと歩いて行ってしまいました。蛇ヶ岳までは優雅な稜線歩きだといっていたけども……。

所々雪渓を越えて蛇ヶ岳へ向かいます。

トレースが薄く、何も見ないで歩くとすぐに迷ってしまいそうな雪渓です。こういうときは慎重に周囲をちゃんと見まわして……。

トレースがついており気持ちよく歩ける雪渓ですが所々、低木が跳ね上がってくる爆弾があります。

一発だけ股間近くにあたって危うくノックダウンされるかと……。

午前11時20分、蛇ヶ岳山頂。

蛇ヶ岳山頂ここから先は景色が広い。

蛇ヶ岳からしばらく南の奥羽山脈を眺め休憩を取ります。都道府県の写真集に寄稿した際、蔵王は山形か宮城かでいろいろあったので、奥羽一帯はなかなか複雑なエリアだなと感じています。

下山、午後の日差し差す喧騒の森を下る

さて蛇ヶ岳を後にし、瓶石に向かって周回するルートで降ります。

瓶石方面は斜面に積もった雪渓の上をずっと歩くルートです。トレースはあるのですが傾いているので少し怖い。

瓶石方面へ降りる雪渓のハイライトはこの辺りでしょうか。

斜めに傾いた雪渓の上を横断していくのですがこれがなかなかに怖い、滑ると下の方にズルズル行ってしまいそう。

降りてくるとトレースと露出した地面のミックスになります、地面は湿地帯で池塘があるような地形故に足跡などは一切残りません。

無事雪渓を抜けて登山道に合流しました。瓶石側の登山道も雪解け水で川のようになっており、靴を水没させないように気をつけて歩く必要があります。

午前11時50分、瓶石沢。

瓶石沢まで戻ってきました、ここまで来ればあとは登山道を引き返して駐車場に帰るだけ。

基本ここからは雪渓が一箇所のみ、あとは全て夏道なので落ち着いて下山ができそうです。

日も傾いてすっかりと新緑は黄緑色に、午前中とはまた違った僕好みの景色が広がっていました。

午後12時15分、三光宮前。

下山中も何かフックになるものがあれば探して撮影してみればいいのですが、この日の僕は脱兎のごとく下山。

正午になり明るい日差しに照らされた登山道は新緑と木漏れ日が程よく、散策をするにはいい雰囲気を醸し出していました。午前中の日差しと違い、正午ともなれば日差しの色も変わりブナ林の木々は黄色が強く様変わり。すでに夏を思わせるような爽やかな景色が広がっています。

いや、本当に夏みたいだ。

「あれ、水がない……」

夏みたいに暑いなと思って水をがばがば飲んでいたら水がいつの間にかなくなっていました。

駐車場まではすぐなのですが、地図上の水場マークで水を汲んで味わっておきます。瓶沢の近くにこのような沢があるので、水を補給。

水をゲットしました……、味は……あんまりおいしくないな……。

シロヤシオツツジスポットに戻ってくると、花が生き生きとして咲き誇っていました。太陽光を存分に浴びて、朝よりもその花びらが立派に開き切っている状態です。

午後12時40分、鳴清水。

駐車場までは残り2.7キロ、下山で考えると30分から40分というところでしょうか?

標高を下げることによりブナは巨大なものが多くなり、その新緑も暴力的に。

先ほどまでの雪渓とブナ林にあったさわやかな印象はなくなり、ご覧のようなパワー系の景色が広がっていました。

午後13時15分、旗坂登山口。

道が想像以上に下山だと歩きやすく、鳴清水からかなりハイペースで下ったようです。

駐車場に到着するとキャンプ場の関係者の方々が色々とお仕事をしている模様。

山の上の様子などを聞かれたので、升沢コースの話などをしながら登山装備を一つ一つ外して帰りの準備を行いました。

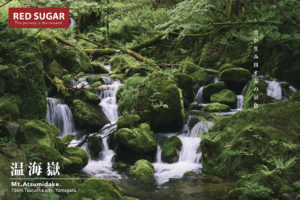

「あれ、朝は気が付かなったけどいい雰囲気の沢があるな……」

駐車場の目と鼻の先に良い感じの渓流を見つけたので、10分ほど渓流の撮影練習を行うことにしました。

疲れた足をアイシングするにもちょうどいいよね、ということでサンダルに履き替えて沢へGO!

駐車場の脇にこんな良い雰囲気の沢があるとは朝は気が付きませんでした。

三脚を沢に突っ込んで撮影してみましたが、ここは結構雰囲気がよく遡行していってもいい景色が拝めそうです。

いやー、キレイキレイ。

この後、登山口を出て山形に無事午後4時くらいに到着した僕は小言を言われはしたもののお咎めなしで何とか済ませていただくことができました……。その日のうちに埼玉に戻らなくてはならないため、奥さんとともに東北自動車道をひたすら南下することになるのです。

午後6時の国見SAで休憩をしたりラーメンを食べたりして。東北帰省と二日間の登山は終わりを迎えたのでした……。

我ながら二日間別の山に登り、船形山下山後に6時間ほど運転して埼玉に帰るとはなかなかに体力があるなと思うのでした……。

コメント

コメント一覧 (3件)

いつも楽しく拝見させて頂いております!

私も初めての船形山は4月で同じミス(すりばち沼までは行きませんでしたが)キャンプ場の遊歩道をレッツラゴーしたあげく升沢の小屋あたりで敗退をかましました(笑)

今度登る時は登山口方向にピンクテープしとこうかと思います(笑)

初めまして。

素晴らしい写真と面白い記事、いつも更新楽しみしています。

船形山は私の地元なので、取り上げていただき嬉しく思い初コメントしました。

私も初めて升沢コース登る時には、進む方向が合ってるのかとても不安でした(間違いはしませんでしたが)。

もし、東北の山に登られる機会がありましたら、ご一緒できればと思います。

たか様

ご覧になっていただき誠にありがとうございます!

船形山はびっくりでした、焦ると本当によくないです……。

小屋付近は本当に難しいですよね、今回はたまたま登頂することができましたが、次回はもっと時期を考えて秋くらいに行ければと思いました。

あー様

ご覧になっていただきありがとうございます、素晴らしい山が地元でとてもうらやましいです!

枡沢コースは新緑が美しいというか、ブナ林が美しいので秋になったころにまた訪れたいと考えています。

お勧めの山などがあれば、ぜひ情報を書き込んでいただければ幸いです~!