2018年5月1日、近畿遠征最終日。

ついに近畿地方最高峰である八経ヶ岳の頂に立つこととなりました、標高は1,915mです。

大杉谷から始まった今回の紀伊半島の旅は4日間、最終日の今回は八経ヶ岳から天川村へと下山して、京都駅から東京に帰ります。

大峯奥駈道を歩くわけでもない今回、少しでも山の魅力に触れたいという思いで、大普賢岳から歩きました。

大杉谷から大台ヶ原に登り、その足で大峰山へ入山するという、贅沢で欲張りなコース取りですが、大普賢岳から歩いたことにより、少しは魅力や価値といったものを知ることができたのではないでしょうか?

最終日に待っていたのは快晴の青空。

八経ヶ岳の山頂から見えたのはどこまでも続く紀伊の山々でした。関西遠征最終日の始まりです。

大杉谷と大峰山をつなぐ縦走計画に関して

早朝の弥山、大台ヶ原からのご来光。

2018年午前4時20分、弥山。

早朝ゴソゴソと小屋の中で準備を始め、ご来光の時間に合わせて外に這い出てきました。

意外に人がいません、みんな寝てたけどご来光は見ないのかしら?

全然月が出てるけど……。ご来光まではあまり時間がないのですが、月がガンガンに照ってます。

小屋周辺の撮影スポットは二箇所。

トイレの後ろ、テント場の端だそうです。

トイレの後ろは流石にないよねと思っていたのでテント場の端っこを目指して徘徊。

そうしているうちに大台ヶ原方面がみるみるうちに明るくなっていくではありませんか。

テント場の端っこにある展望台のような岩場に到着しました。

地平線がゆっくりと明るくなり、空が青と紫の入り混じった何とも言えない色に。

「今こそ目覚めのとき、山々の息吹を感じるのだ」などと考えていますが眠いです。

一気に視界が明るくなり、太陽光が体を暖かく照らしてくれます。

太陽の光がいかに暖かいものか思い知る瞬間。夜の終わりと朝の始まりを告げる太陽。ゆっくりと起こされるように山々の稜線が浮かび上がりました。

redsugar

redsugar弥山とは仏教用語の須弥山(宇宙山)です。山岳信仰の中で大峰は宇宙山にたとえられ、稜線を挟んで吉野が金剛界、熊野が胎蔵界といった感じで、修験道はこの大峰を中心に発達しました。

弥山の山頂斜面を優しく照らす太陽、視線の先には大台ヶ原の姿も確認できました。

周りにいた登山の方々と和気あいあいと話しながら、ゆったりとした時間を過ごします。

テント場に戻ってみれば、テント場が最高の立地であることがわかります。

テントから顔を出したら直ぐにご来光というわけです、朝日に強制的に起こされる……。

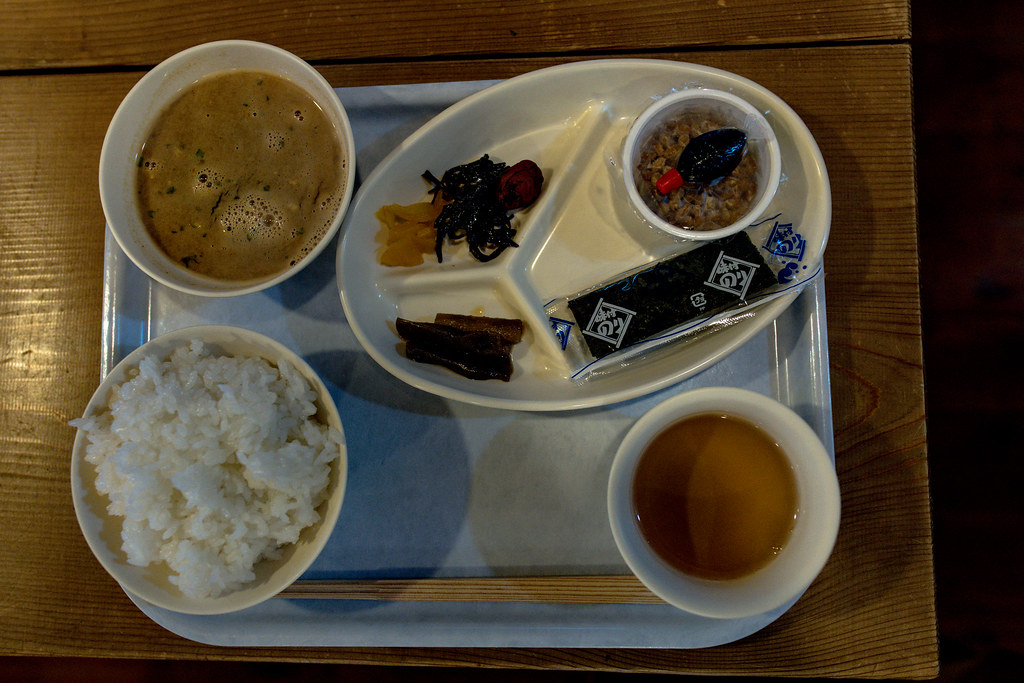

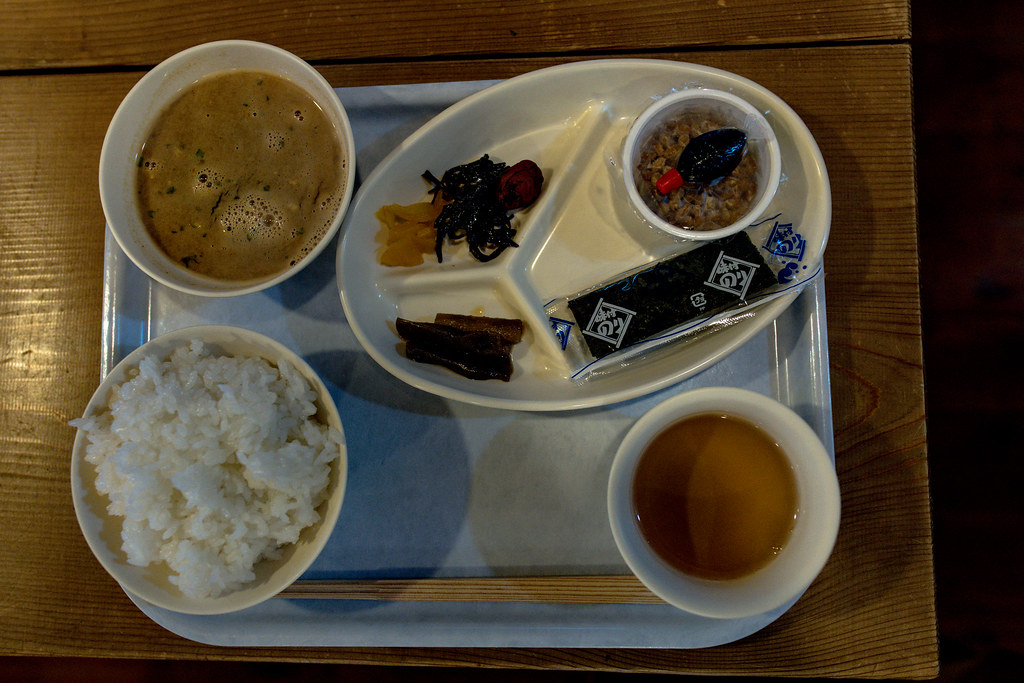

午前5時25分、弥山小屋。

ご来光を楽しんだら弥山小屋に一旦戻ります、なぜかというと朝ごはんの予約をしていたからです。

普段は朝ごはんは小屋で食べないんですけど、今回は小屋のすぐそこからご来光見るからお世話になろうという魂胆。

朝からしっかりとご飯を食べると体の動きが変わります。

ただし、食べたあとはお腹がぐるぐるするので出発が少し遅れるのが困りものです。

八経ヶ岳、近畿最高峰の頂きを目指す。

午前6時40分、弥山小屋前。

朝の準備をすべて終えて八経ヶ岳へ出発です、外に出てみれば昨日とは打って変わっての快晴です。

青空から気持ちのいい朝の日差しが降り注ぎ、目を覚まさせてくれます。

目の前には近畿最高峰の八経ヶ岳がキリリと立っていました。

弥山神社にお参りをしたら出発です。

倒木と冬枯れの木々の中を進みます。

夏場に訪れれば真緑の山が楽しめるんでしょうけど、僕の特性的に暑いときに標高2,000m以下は蕁麻疹が出そうなんで遠慮いたします……。

八経ヶ岳までの道のりは倒木よりも苔が主役な雰囲気があります。

穏やかな道のりです、笹が全くないので気持ちがいいです。

稜線は浄土というが、確かに気分がいいぜ……。

でもこれは富士講の話だっけな

基本的には一回下がって登り返しというシンプルな登山道、荷物を軽くしていれば40分位で往復できると思います。

しかし、僕はなぜかすべての荷物を背負って歩いていました、おかげで速度が上がりません。

オオヤマレンゲが咲く場所のようです、モクレンの一種ですね。

特徴的な見た目の花らしいのですが、見たことがない……。

ここも鹿の食害がひどいのか、鹿よけの柵が用意されていました。鹿の数を抑制するいい方法はないもんですかね、北海道にいた頃はよく鹿肉をマタギの親戚から頂いていましたが……、時間たってるとあんまり旨くないんだよなあれ……。

柵を越えると山頂はすぐそこです。

景色がぱっと晴れて大峰山周辺の山々が視界に広がります。

修験の山っていう感じで、樹林に覆われ鬱蒼とした山がどこまでも広がります。山ごもりっていう言葉がしっくりするような景色ですよこれ。

こちらは進行方向、ひときわ目立つのが釈迦ヶ岳でしょうか。

あそこまでのアップダウンがかなりきつそうです。

上を見ると山頂であることの証、錫杖が突き刺さっているのが見えます。

ついにこの旅の終点か……。

午前7時10分、八経ヶ岳山頂到着。

近畿地方最高峰、八経ヶ岳に到着しました。

えーと……、平凡な山頂です。でもまぁ、○○最高峰なんてどこもこんなもんだと思います。

北海道最高峰も、九州本土最高峰も、富士山山頂も特に景観的地理的な感動は薄かったし。それよりはこの四日間の思い出がフラッシュバックし、なんだかもう終わりに向かうだけなんだなと言う寂しさが体を駆け巡ります。

桃の木小屋で風呂に入ったの楽しかったなとか、大杉谷また行きたいなとか、そういう気持ちばかりが湧き上がる。

和佐又山の尾根に上がってからずっとあなたのことを見て歩いてきたよ。立派な山でした。

本来であればここから南にまだまだ下るんですけど、今回はここまでです。

埼玉で帰りを待つ家族のもとに帰らなくてはなりません、家に帰るまでが登山です。

こちらは明星ヶ岳方面、こちらから帰る手段もあるんだけど、こちらから帰ると道中で狼平に合流できなくなってしまいます。今回は狼平に行きたいので、弥山から下るルートを使います。

天川村方面は山がない、低山はあるけど南の釈迦ヶ岳のような感じではないですね。

下山はこの方角です、目指せ大阪方面で降りていきます。

大峯奥駈道の本番戦であろう南部を最後に目に焼き付けて下山を開始することにします。

大峯奥駈道を歩く際は前鬼集落まで行くらしい、前鬼集落にはいろいろと伝説があって、山伏とそれを迎える人々というコミュニティがあったそうな。廃仏毀釈でその数はめっきり減ってしまったそうだけど。

ダッフィーたちも近畿地方まで遥々やってきてお疲れ様です本当に。

近畿最高地点の三角点にタッチ、帰ろう。

気持ち良さそうな稜線の続く明星ヶ岳方面に下山はしたいんですけど、今回は諦めです。

倒木と立ち枯れの八経ヶ岳よ、さらば。

目指すは狼平、水多き大峰山の懐。

ザックを背負い直すと重量が肩に食い込みます、ジンとしみる痛みと重い足取りで弥山へ戻りましょう。

太陽もすっかり上がりきり、地面の苔の緑色と、枯れ木のグレーがぱっきりと別れた景色が目の前に広がります。

地面の苔に目をやると、八経ヶ岳の独特な景観を楽しむことができます。

八経ヶ岳は立ち枯れの木に意思が向きがちですが、地面の苔とセットの山だと思うんですよね。

さて、それではついに下山です。

天川川合に向かい下山、この旅もようやく終わりを迎えるのか……。

弥山小屋には本当にお世話になりました、きれいな小屋で本当に過ごしやすかったです。ありがとうございます。

弥山神社に御参りを済ませ、旅の最後までの安全を祈祷します。

午前8時00分、弥山下山開始。

大台ヶ原、大峰山登山のクライマックス、下山の始まりです!!

今回は多くのブログや記録で見る行者還トンネルではなく、狼平のある天川川合へ向かいます。

枯れ木が林立する登山道、なんか地面の栄養なさそうなんだけどここ……。

幼木と役目を終えた枯れ木が入り交じり、開放感がある登山道を下山していきます。

天川川合へ向けての下山路は……、一言でいうと「とても普通の登山道」です。

ブナ木と松的な木々が入り混じりつつも、足元には比較的苔が多い。

北八ヶ岳と丹沢を足したような景観が広がります。……つまり奥秩父西部の中腹みたいな景色です。

木々の隙間から見えるのは山と水平線。

こちら側の道も木道が現れ、狼平までは歩きやすく美しい景色が視界の端を流れていくようになります。

階段ですが、膝に与えるインパクトはなかなかのもので、重い荷物を持って調子に乗ると簡単に膝を破壊しそう……。

松の幼木が沿道を彩る、これが可愛くてたまりません。午前の優しい光も相まって歩いてて一番気持ちいい道でした。

上をふと見上げれば苔と新緑の木々が広がる世界、癒やしの空間です。狼平方面は苔が綺麗です。

午前8時50分、狼平。

狼平にある避難小屋に到着しました、突如として開けた場所にぽつんと小屋が現れます。

近くには八剣谷から流れてくる清流がサラサラと流れています。

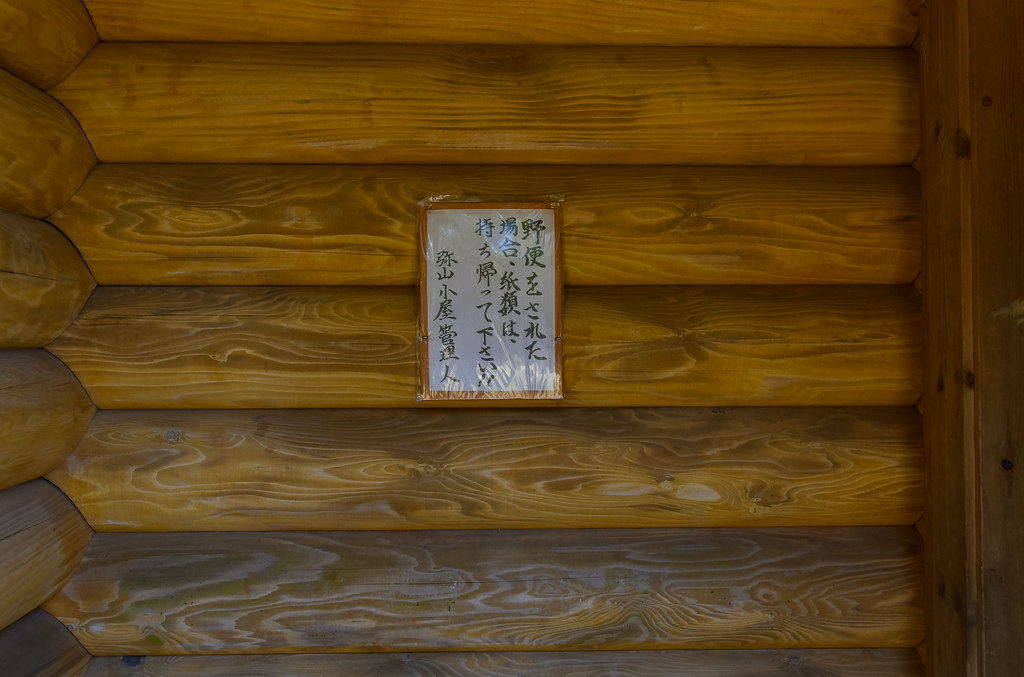

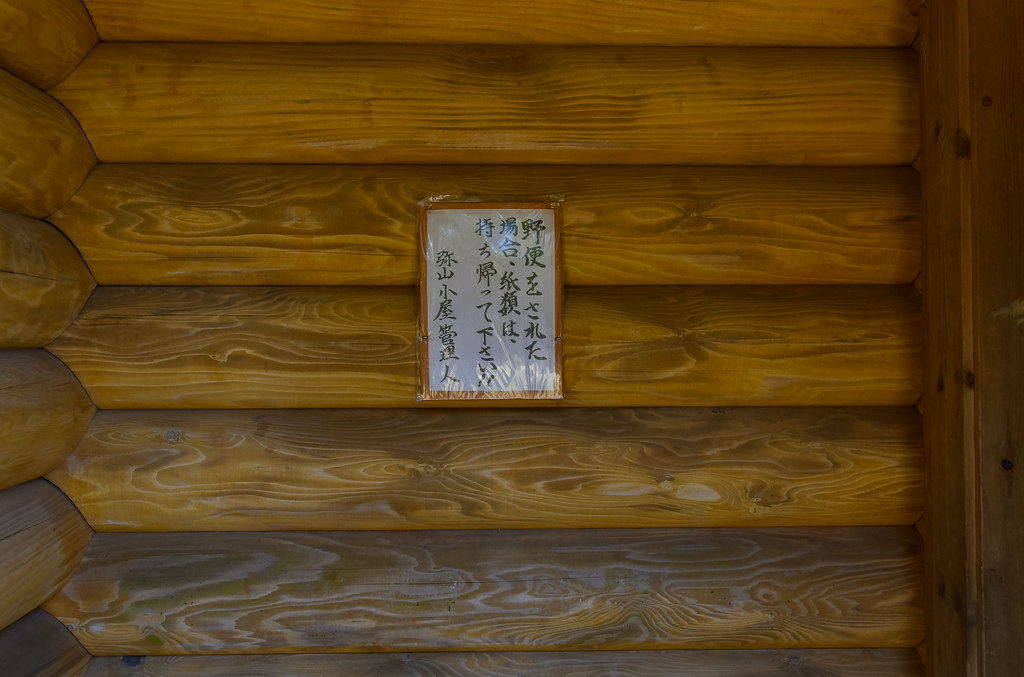

野便って堂々と書いた注意書きなんて初めて見ました、すげーな狼平……。

緊急用に携帯用トイレ持ってるけど、ここで泊まるときは携帯用トイレたくさんないとだめそう。

狼平小屋を後にしようとしたとき、ふと目に飛び込んできた残念な景色。

地面の下には大量のゴミが埋まっています……、年代的には70年代80年代なんだろうか?

空き缶やビニールと、地面の割れ目から出土していました。悲しくなる景色ですが、この量を持って帰ることは流石にできません……。

水が無いなと思っていたので、沢の水を汲むことにしました。

北海道じゃないからエキノコックスはダイジョブダイジョブと思います。心配な人は煮沸しましょう……。

野便の件とか、ゴミの件があるので少し上流まで歩いてそこで水を汲みます。

水はキンキンに冷えています、岩のぬめりもないので好印象。

下山までの水をゲットしました、天川川合までこのお水で頑張ります。

最終日は気持ちのいい晴れ、そのためどんどん気温が上がって汗がひたすら流れるのです。

天川村を目指す、ただただ無心で降りるのみ。

午前9時00分、狼平出発。

水を汲み休憩を済ませたら狼平を出発です、目の前の橋を渡り森の中を抜けていきます。

分岐路の表示はかすれててかなり見にくい、ここで双門の滝方面の下山路にも道が伸びていることに気が付きます。

注意書きが、双門の滝方面は上級者向けだし下りはNGとのこと。双門の滝は日本の滝百選の中でも、見に行くのにかなりの難易度が必要な秘境の滝です。

徐々に標高も下がり、緑も色濃くなってきました。

狼平を出てから先は……、ただひたすら長い。

天川バス停の表示が出たら進んでいる方向が正しいということです。

代わり映えのない景色ですが着実に気温は上がり、僕の体力は削られていきます。

登山道的には下りというよりも横に長いコースで、途中何度も何度もアップダウンを繰り返す結構キツめのクラシックルートとなっております。

道はよく整備されている、全然降らないけど。降りたと思えば再び登らされる。降りだと思えば緩やかな道で全然標高が落ちていかない。

午前10時35分、栃尾辻分岐。

小屋がひっくり返っている栃尾辻分岐に到着しました。

掘っ立て小屋が強風か何かで倒壊したんでしょうか?見事にごろんとひっくり返っています。

ひっくり返った小屋の脇を通り奥へ進むと坪ノ内林道と合流します、桜が咲く坪ノ内林道はようやく文明に近づいてきたという感覚を与えてくれます。

林道の脇の小高い丘に通された登山道を降っていきます。

降り立った先には分岐路があるようです、そして本日初めて自分以外の人を見つけました。

近づいてみれば大杉谷からずっと一緒の人ではありませんか、僕が朝日を撮影したり八経ヶ岳に行ったりしている間に下山されていたようです。

軽く会釈を交わして下山路へと僕は吸い込まれていきます、そしてここから先は私有地とのこと。

ここまで来たらもうすぐだろう、このときはそう思っていました……。

標高はかなり下がっているため新緑が濃い……なんというか、そのうえ暑い……。

食害から木々を守るネットが張り巡らされた杉林を下山します。

畜生なんだって紀伊半島まで来て奥多摩みたいな道を歩かなきゃならないんだ!!

午後12時05分、鉄塔前。

突如として開けた鉄塔前、ようやく眼下に街が広がるのを確認できました、これはもうすぐ下山ですね!!

最後は階段状に切り開かれた道をひたすら下る感じでした、あたり一面杉杉杉、気が滅入りそうになったのは間違いない。

午後12時25分、天川川合登山口へ下山完了。

最後ここに降り立った瞬間、何かが切れたような気がしました。

緊張の糸がほぐれ、ホッとした気持ちが胸を包みます。

川合バス停まではこのように案内板がしっかりと立っているので、迷うことなくバス停に行くことができるでしょう。

天川村はキャンプとかが流行っているのかな?観光で成り立っているような雰囲気を醸し出す街だなと思いました。

谷間を流れる川は八剣谷から流れ込んできたのだろうか?地図的には八剣谷から川が続いているけれども。

絵になる景色が続きます。

午後12時40分、かどや。

バスの出発までは時間があるため、バス停の近くにあるかどやさんでご飯を食べることに。

この場所は和佐又山ヒュッテにて現地の玄人的なおじさんに教えてもらったお店で、地鶏丼を絶対に食べろと言われていた場所です。

入ってみれば確かに地鶏丼が名物として押されていました、僕も地鶏丼を頼むのですが食べれないしいたけがガッツリ……。

いや、マジしいたけだけは食べれないんだごめん……。地鶏を利用した親子丼は空腹の胃にいい感じに収まってくれました、

ふわとろな卵に旨味の染み出す柔らかい鶏肉、甘じょっぱい味付けのタレのおかげでかなり美味しく楽しめたと思います。

肉が柔らかくて美味しいんですね〜、とてもおすすめです!

下山後は京都を目指す、旅の風情を感じる帰宅の路へ。

かどやを出たらバス停へと向かいます。

天川川合のバス停までの雰囲気はこんな感じです、特産品のお店くらいしかないのでバス停までは一直線に行けるでしょう。

こちらの建物の前にバス停があります。観光案内の資料などがあるのでこちらでそういった物をいただくのもいいですね。

そう、ここは奈良県……。せんとくんが支配するエリア……。

天川川合のバス停から向かったのは洞川温泉、京都に向けてまっすぐ帰ることも可能なのですが、温泉に入って汗を流してから帰りたいですよね?そう、14時までにバス停にいればそれができるのです……!!14時以降に下山するとバスの兼ね合いでいろいろと帰るのが厳しくなるので注意してください。

普段来ることがない近畿の地で入る温泉は格別、この洞川温泉はまったりとできる場所で、湯船に浸かりながら景色見て若干ウトウトさせてもらいました。

洞川温泉を出たら近隣の温泉街を見学です。この洞川温泉は行者の方々が山に入る前に訪れた場所らしく、当時の名残を感じさせる歴史ある旅館などが立ち並んでいました。

このあたりの民芸品はフクロウさん、軒先にこのフクロウがよく飾られていました。

柿の葉すしって東北以北ではお目にかかったことがありません、美味しいのか気になるけども、今日はやめときます。

午後2時55分、洞川温泉出発。

京都に向かって帰りましょう!!大杉谷から始まったこの旅もようやく終わりです!!

午後3時45分、下市口駅。

バスに揺られ最寄りの駅である下市口までやってきました、バスを降りたら高校生がたくさん……。若い子の中に混じって無精髭の登山者が電車に乗るのはなかなか勇気がいる。

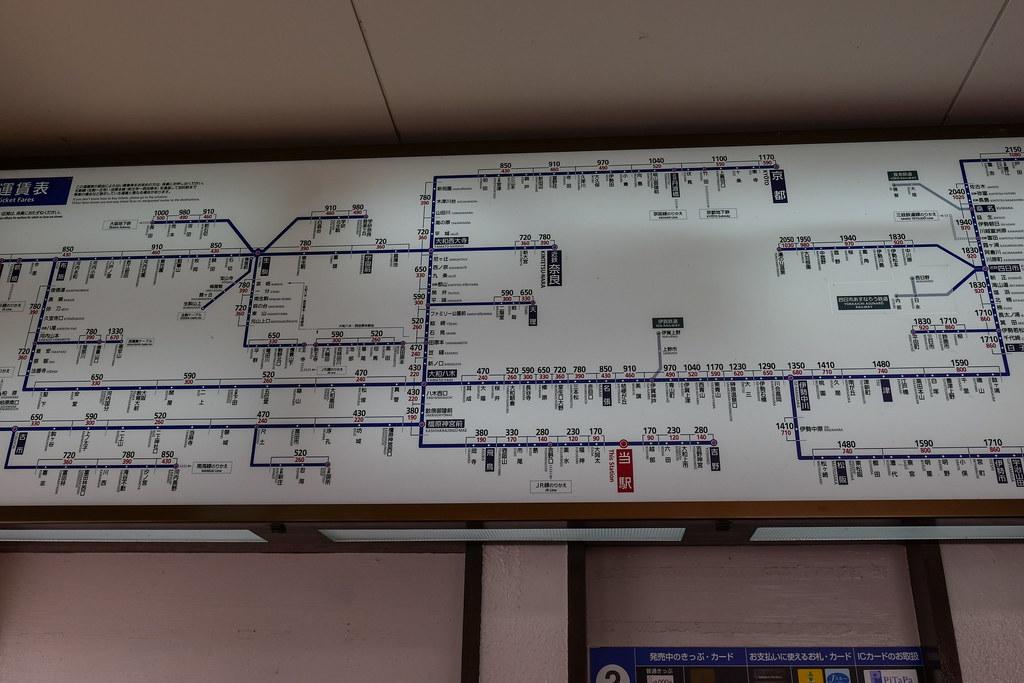

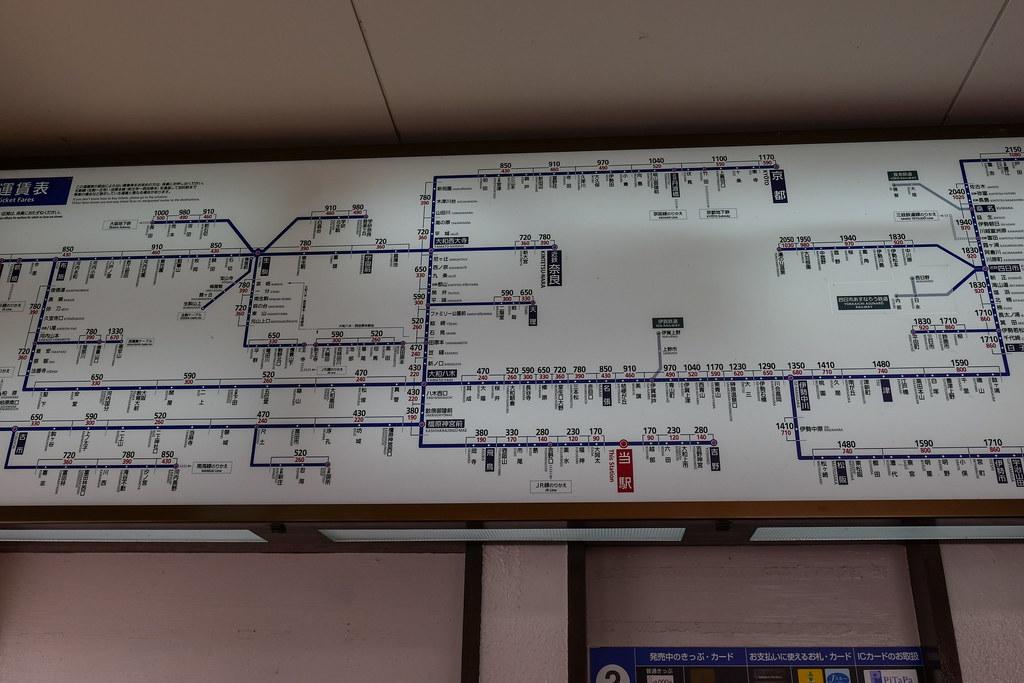

路線図を見るとかっこいい名前が並んでいますね、西の名前は読めないものも多いです。

近畿の電車に乗ると関西弁を話す女子高生たちの会話がとても心地よいです、なんで関西弁ってこんなに可愛いんでしょうか?恋バナで盛り上がる話の内容が聞こえてくるたびに胸が締め付けられるようです、そんな青春ほしかったぜ……。

僕の青春はとても寒い十勝で画塾にこもって石膏像を見つめて「今日もさみーな、だよねー」だったので関西弁が羨ましい。

東京とは全く違う雰囲気の電車に揺られ京都へ。

午後5時55分、京都駅。

修学旅行以来の京都です。この景色を見るとガメラ3で破壊される京都駅しか思い浮かびません。

定番の京都タワー、時間がないので京都タワーだけ撮影して観光気分を味わいます。

京都駅の中を満杯になったトリオン50で歩く男はただの不審者でしかない……。円弧で画面右を切り取って、左に京都タワーを入れるのは定番のショットですね。

こちらは正面から、展望台まで行くと京都駅をいろいろと歩けておすすめです。しかし、こうしてみると京都の周りには山がないですね……。

午後6時20分、徳島ラーメン東大。

最後に京都でご飯を食べようとしたのですが、京都ラーメン的なものがどこも満員で食べれなかったので、徳島ラーメンのお店へ……。なかなかジャンキーで特徴のあるラーメンでした、徳島といえば剣山。

いつ行けるかはわからないけども、雲海や霧氷と組み合わされた景色は素晴らしいと聞いています、いつか行きたいものです。

そして京都駅で奥さんへのお土産などを購入し新幹線に乗車。一路関東への帰路につくのでした……。これにて大杉谷、大台ヶ原、大峯奥駈道、八経ヶ岳の旅、終了です!!!

コメント

コメント一覧 (2件)

くまです。

八経ヶ岳、おつかれっした!

まさか抜け殻まで撮られているとは…w

くまちゃん

本当にお疲れさまでした、まさか最終日に出会うとは驚きです。

今度抜け殻を見つけたらナイスな差し入れを入れておけるように頑張ります笑