2018年8月4日から5日、日本百名山にして日本三霊山の白山に登ってきました。

白山といえば、花の百名山、三霊山、百名山と名前が挙がることが多く問答無用の「名山」としての認識がある山かと思います。そして、関東の登山者の場合はアルプスなどに登った際に遠くに見える雪をかぶった巨大な山としての印象が強いのではないでしょうか。

登ってみればその山の美しさは圧倒的、まさに百名山にふさわしい名山です。

どちらかというと関西圏の方が多い山でもあり、関東からは中々遠い距離にある白山。

今回は久々の夜行バスを利用しての遠征登山ということで、旅感がこれまでの120%増し(当社比)でお伝えします。

8月頭、夏山で最も輝く7月終わりから8月頭の黄金期に訪れた白山。

登れば火山、中腹には花と湿原、そして麓には温泉。街に出れば海の幸と、登山旅としてはとても楽しいところです、特に僕のような関西圏の文化に疎い人間には異国情緒すら感じられました。

加賀百万石、北陸を代表する名山に登る旅の始まりです。

白山遠征登山に関して

夜行バスで行く石川県、金沢白山旅行の始まり

2018年8月3日午後9時15分、東京駅。

こんばんわ、Redsugarです。やってきました東京駅、今回は夜行バスを利用しての北陸、白山登山の旅です。

石川県なんて人生で一度しか訪れたことがありません、しかも金沢じゃなくて能登和倉。

今回は金沢駅に向かいそのまま別当出合に向かい白山登山という「本当に白山に登るだけ」という登山者の鏡のような旅行となります。

redsugar

redsugar「久しぶりの夜行バスだわぁ……、3列シートは初めてでワクワクするわ……」

東京駅鍛治屋橋の駐車場、主に学生でごった返すこの場所は東京から地方へと格安の深夜バスを利用して移動する人たちの出発地点。しかし、夏となれば若者に交じって大型の荷物に化繊の登山ウェアを着用した方々が目を光らせている場所でもあります。

さて、今回はこの鍛治屋橋駐車場から日本海方面富山、金沢と上信越道をひた走る乗車時間8時間という長丁場の深夜バスの旅となります。水曜どうでしょうで知識を得て、就職活動で6時間程度の深夜バスには何度も揺られたこの身体ですが……今回は念には念を重ねて3列シートとちょっと奮発することにしました。

それではいざまいりましょう、出陣です。

午前1時15分、松代SA。

気が付けば松代でした、事前に眠くなる準備をしてきたので(主に仕事と銭湯)バスの中では問題なく就寝することができましたが、松代で目が覚めました。

覚めたときに思わず後頭部をさすります、かの大泉洋は夜行バスで後頭部の毛髪をショットガンで吹っ飛ばされたようになっていましたが僕は髪の毛の形状がバットで殴られた程度の凹み方で済みました。

松代からはそのまま高速道路を北に向かい気が付けば富山県へ。

もう外が明るいんだからカーテン開けてもいいだろうに、車内は遮光カーテンで真っ暗である。

スッと外を覗いてみると日本海側特有の瓦屋根の住宅とのどかな田園が並ぶ景色。

呆けた頭で腕時計を見てみると……、ん??なんかこのバス遅延してない??

なんと、高速道路が混雑しているから予定到着時刻を少し過ぎるかもしれないという。

ばっか嘘だろ……、登山バスに接続できなくなるじゃん!!

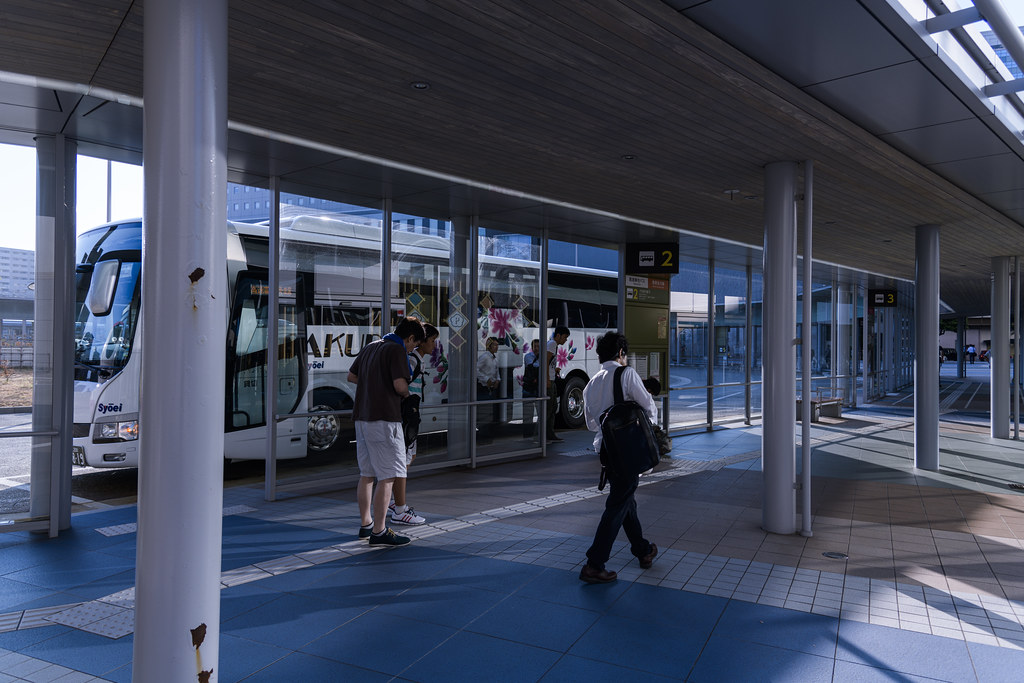

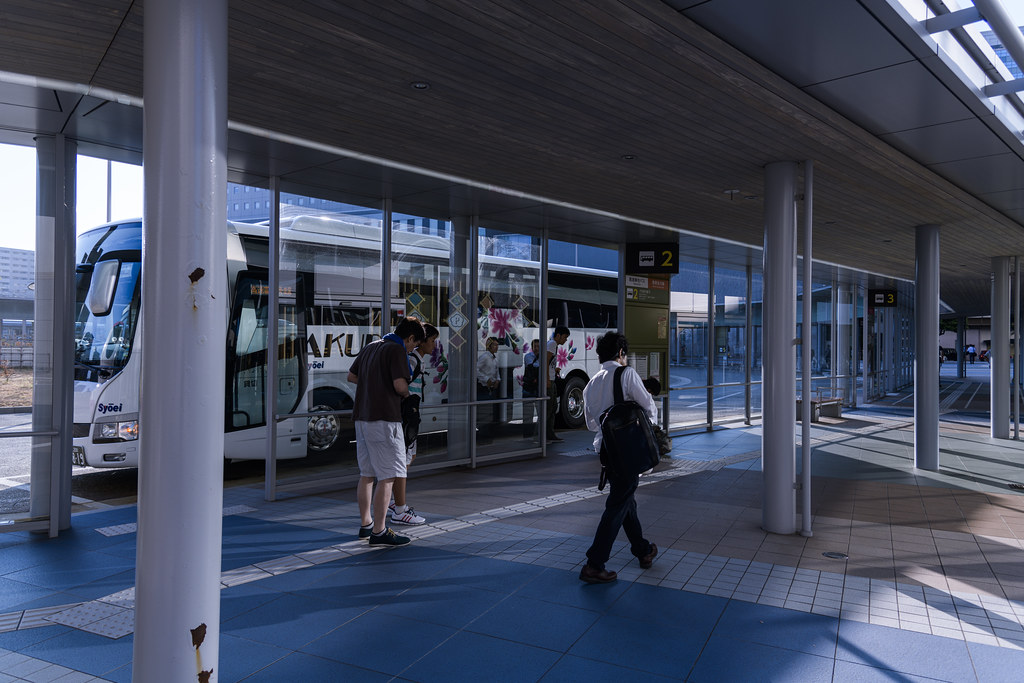

午前6時40分、金沢駅

YABAI、ヤバい、やばい。

別当出合行の登山バスの出発時刻は午前6時~6時半です、

これはヤバい、僕はどうなってしまうんだ、このままでは金沢酒と魚と温泉旅行になってしまう。

駅の地図をスマホで読むも登山バスの乗り場がわからない、逆のステーションかよ!

同じく白山目当ての人が降車後脱兎のごとく走り始めたので、追跡します。

真夏の金沢駅6時50分、駅が思いのほか混んでる……都会かよ……!(A.都会です)

立派な駅ビルをするするとすり抜け反対側のバス乗り場に行き、たどり着きました。白山行登山バス……!

午前7時00分、白山登山バス乗車。

ぎりぎり滑り込みみたいな感じでバスに乗車できました、チケットセンターでチケット買っているときが一番生きた心地がしなかった。運転手にあいさつした後に気が抜けたのか、トイレに駆け込んじゃったし。

2018年のこの時はなんと、増便があったので7時のバスが存在していたんですね、なので30分のバスには間に合わなかったんですけども、ぎりぎりこれには乗れたのです。

これであとは別当出合に向かうだけ、到着すれば僕を白山が待っています。

金沢駅から別当出合まではバスで2時間以上かかります、秘境か。

白山直通バスとか出してほしいくらいです、夜行バスからの乗り継ぎで半日くらいバスに乗っているおかげでお尻が痛くなってきました、エコノミー症候群になりそう。別当出合に向かうまでにトイレ休憩が2回ありますが、素敵なトイレはこの道の駅だけです。これを越えたら文明から遠ざかると思ったほうがいい。

午前9時10分、別当出合到着。

金沢駅を出てから2時間……、別当出合に到着しました。

白山登山センターっていうんでしょうか、めちゃくちゃ広い駐車場もあって別当出合はとんでもない人であふれてて驚きました。そして何よりも耳に響く関西弁の心地よさよ。そう、白山は歩いて思いましたが、関東の人よりも圧倒的に関西の方が多い。

「白山開山1301年」

白山は2017年に開山1300年記念でした、じゃあ18年は?ってみたら01年……。

俺は次なる100年の第一歩の年に歩くのか、それはそれで悪くないという気持ちになりました。

まぁ……、限定とか記念とか気にしていても仕方がないから、とらわれて無理はしないようにしたいですね。

午前9時30分、白山登山開始。

プレイボールです、人気の山らしく、多くの学生の方々のグループに交じって登山開始。鳥居をくぐり白山山頂を目指します。

白山の登山道の整備具合ですが、防砂新道と観光新道は良く整備されていますね。

石畳や木道がしっかりとしていて、傾斜も緩やかなので登っていて楽だなと思いました。

ただ、18年は記録的な酷暑で、山に水が全くないという異常事態。照り付ける日光が歩いていて本当につらい。

午前10時00分、中飯場。

飯を食え、といわんば分かりの中景スポットに到着しました。出発して1時間たってないのに休憩なんてしないだろ……、と思い水だけ飲んでそのまま登ることにしました、休憩している人を抜いておけば先の登山道が空いてて楽かなとも思う。

防砂新道は名前にあるように防砂堤防沿いに歩いていくコースです。

山頂にたどり着く最短のルートで、かつ水の補給が安易なルートでもあります。

勘之助谷を流れる手取川の源流の一つを眺めながら歩いていきます。

登山道が相変わらず乾燥しきっていて……、埃っぽいわ……。

時折木道が現れ、足を癒してくれます。

南側に見える大きな山は別山でしょうか、白山からの稜線は気持ちがいいと聞くのと別山から下山して荒島岳へと向かう渡り登山もできると聞いてはいるのですが今回は白山のみでパスといった感じです。

しかし、手前の谷の崩落具合が凄い。

これが勘之助谷で、その下を手取川の源流がザーザーと音を立てて流れていきます。

夏の白山、ニッコウキスゲが咲く夏の登山道を行く

午前11時30分、勘之助避難小屋に到着しました。

山頂を前にして水の補給ができる最後の地点です、灼熱の夏の白山において水を補給できる最後のポイントとなるここは非常に重要です。幸いなことに、水場が枯れることなく豊富な水が蛇口から出てきてくれたので空になっていた水筒を満タンに満たすことができました。

勘之助小屋から先、白山室堂方面と南竜ヶ馬場の分岐までは比較的歩きやすい道が続きます。

別山方面が良く見えるようになってきました、目の前の勘之助谷を登り切ったとこから高層湿原みたいな、草原地帯が広がっているのがわかります。

歩いている途中結構歩荷さんみたいな荷物を背負っている方を多く見ました。こんな30度近い気温の中に持つ運ぶなんて本当にすごい、デスストランディングだ。

勘之助避難小屋がいつの間にかずいぶんと小さくなってしまいました。

僕が今立っているのが山頂との分岐点、ここから先はコースがいくつかあってどれを登るかっていう話になってくるんですね。

→黒ボコ岩方面(お花畑アリ)

→弥陀ヶ原方面(ニッコウキスゲの群生アリ)

→南竜山荘から登る(南竜ヶ馬場に行ける)

大きく分けてこの三つです、今回は真ん中の弥陀ヶ原に向かう道を使うことにしました。

弥陀ヶ原に向かおうとしたのは、南竜ヶ馬場まで行くのはしんどいけども南竜ヶ馬場を見ないまま山頂に行くのは避けたいという理由からです。

「せめて、せめて少しだけ!ちょっとでいいから見たい!」

南竜ヶ馬場に何があるのかといわれればですね、高層湿原地帯が見れます。

別山と白山のはざまに位置する南竜ヶ馬場の湿原地帯、見るからに気持ちがよさそう。

なんて牧歌的な景色なことでしょう、避暑地としてあの辺で1シーズン暮らしたいくらい雰囲気よさそうです。

間違いなく天国なんでしょうけども、あそこに泊まると早朝の起床が深夜1時とか2時になる。

山頂ご来光アタックをするためにはどうしても、どうしても白山室堂である必要があるので、今回は諦めます。

さて、南竜ヶ馬場付近から弥陀ヶ原分岐へと入るとニッコウキスゲの群生が現れ始めます。

猛暑の中でも立派に咲くニッコウキスゲ、生命力が強いですね、強いえらい。ニッコウキスゲ助かる。

咲きたての新鮮なニッコウキスゲを探すのが楽しいですね。夏の楽しみの花といって差し支えないニッコウキスゲ、とても気持ちが明るくなります。

南竜山荘はずいぶんとデカい建物です、テント場は少し離れたところにあるようです。

ニッコウキスゲに入道雲、夏山ここに極まり。

後ろを振り返ると別山、南竜ヶ馬場から別山方面に登る道が見えます。

あの稜線を登るとなると結構大変そうだけども……。白山から別山へ向かう場合は白山室堂に泊まるよりも、南竜ヶ馬場に宿をとったほうがよさそうですね。

目の前に見えてきたのは白山山頂、これまで見ていた別山方面の景色に比べるとずいぶんと違った景色が広がる。

「……ていうか遠くないか??」

午後1時5分、弥陀ヶ原入り口到着。

木道地点にやってきました、ここが弥陀ヶ原の合流地点です。目の前に山頂が待っているのですが、白山室堂はどこに……?

「最高、夏山最高の景色」

目の前に広がる景色はまさに夏山、しかも割と登りやすくて環境がいいタイプの。

こんな山が地元にあればね、アルプスとか別に行かなくてもいいかなって思えるんじゃないでしょうか、それくらいいい景色です。

登山者でにぎわう白山室堂から御前峰へ

午後1時30分、白山室堂到着。

弥陀ヶ原入り口からは良く見えなかった白山室堂ですが、歩いてたらすぐにつきました。

木道が歩きやすかったので、ぼんやりとしながら歩いてたらいつの間に到着、拍子抜けですね。

立地がめちゃくちゃいいですね、弥陀ヶ原は本当に広くて、いい所に小屋があるな。

白山室堂の小屋はとても大きく、登山客でごった返しています。売店もご覧の豊富な品揃え、まずはバッチを購入して、そのあと宿泊手続きです。

受付棟の隣にある宿泊棟の一室に案内されました、安定の布団1枚。

山小屋は基本的にどこも過密な住環境となります、ホテルと変わらない数百人が宿泊しても小屋はそんなに大きくできないのでしょうがないですね。

さて、宿泊用の装備をすべてここにおいて布団をかぶせておきましょう、貴重品と撮影道具をザックに入れたら山頂へ出発です。

白山室堂の小屋の真正面には白山神社の奥宮、その奥には御前峰。

今から神社の脇を通って御前峰に向かいます、所要時間は1時間くらいかな。

晴れた日中に山頂を踏んでおいて、夕方の時間帯にもう一度登るというわけです。正直考え着いたとき、この写真を撮りながら

「マジでこれ2回今から登るのかよ……」

という気持ちになっていました、だってどう考えても辛いでしょ。

神社が開いているうちにお参りをします。

白山室堂の神社で奥さんと生まれてくる子供のために祈祷してお守りを購入。

クワッ!と目を見開いて登り始めましたが、登り始めて5分くらいで石段に足がやられ始めます……、つら……。

防砂新道を登り切った後、酷暑の山頂までは体力的につらいものがありました。

一端荷物を置いて油断しきった影響が大きいでしょう。

御前峰道中から見下ろす白山室堂、雲が室堂を覆っている。この時点で絶景、登ってよかった白山という気持ちになりました。

山頂はご覧の通り快晴、雲が登っては来ていますが、このままいけば確実に晴天の山頂を獲れるッ!!

午後2時45分、御前峰到着。

石段をひたすら上り続け、ようやく御前峰に到着しました。

ご来光を眺める際に宮司さんが色々と準備をするお堂が目印です。

白山山頂御前峰、白山山頂は御前峰、剣ヶ峰、大汝峰の3峰から形成されています。

撮影地点が御前峰、画面右が剣ヶ峰、画面左奥が大汝峰です。

剣ヶ峰は一般登山道が存在しないため登ることができません。これが白山山頂の景色です、突如として火山らしい火口がぼこぼことある山の景色になりました。

三脚を固定するとサムネイルの自撮り撮影に入ります、はるばるやってきたぜ白山。

北陸はまだ荒島岳という強敵が待ち構えているのですが、そっちのほうがどうやって行けばいいのか……、困ったものです。

御前峰の山頂碑は大理石でできた立派なもの。最高の時期に訪れることができましたね。これから余すところなく、夕日と朝日を撮影します。

御前峰の爽快感がたまらない、雰囲気的に近いのは鳥海山ですかね。

鳥海山よりは山頂が広くて長居しやすいのが白山の特徴かなと思います。

御前峰からの景色を散々焼き付けておきます。

翌朝ガスった場合の保険と思い、心行くまで撮影を続けました。登山では基本的に撮れるときに撮っておく、が良いかと思います。太陽の角度によって撮れるものかわりますし、同じものでも全く雰囲気が変わります。

なので、撮れるタイミングでとにかく撮る。

ダッフィーは日本三霊山中2つに登ったということですね。

大汝峰方面をよく見ると真っ青な雪解け水がたまった池が2つあるのがわかります。あちら側に行くのは翌日のこととなりますが今から楽しみです。

この白砂の稜線を歩くのもとても楽しいです、シャリシャリと音を立てて歩くのが気持ちい。

さながら標高2,700mのビーチか、ハイマツのない鳳凰三山といえば気持ち良さが伝わるだろうか?

白山室堂方面を見ると若干雲海状態になった下界の様子が見える。

低層雲が上がってこれなくて下にたまっています、とても気持ちの良い景色です。

御前峰で今撮影するものは撮影しました。次は夕方です、小屋でご飯を食べて、夕日の時間帯にまた昇ってきましょう。まずはご飯と休憩をとるために一度白山室堂に帰還することにしました。

夕焼けの御前峰、日本海に沈む夕日を眺める

午後4時10分、白山室堂へ帰還。

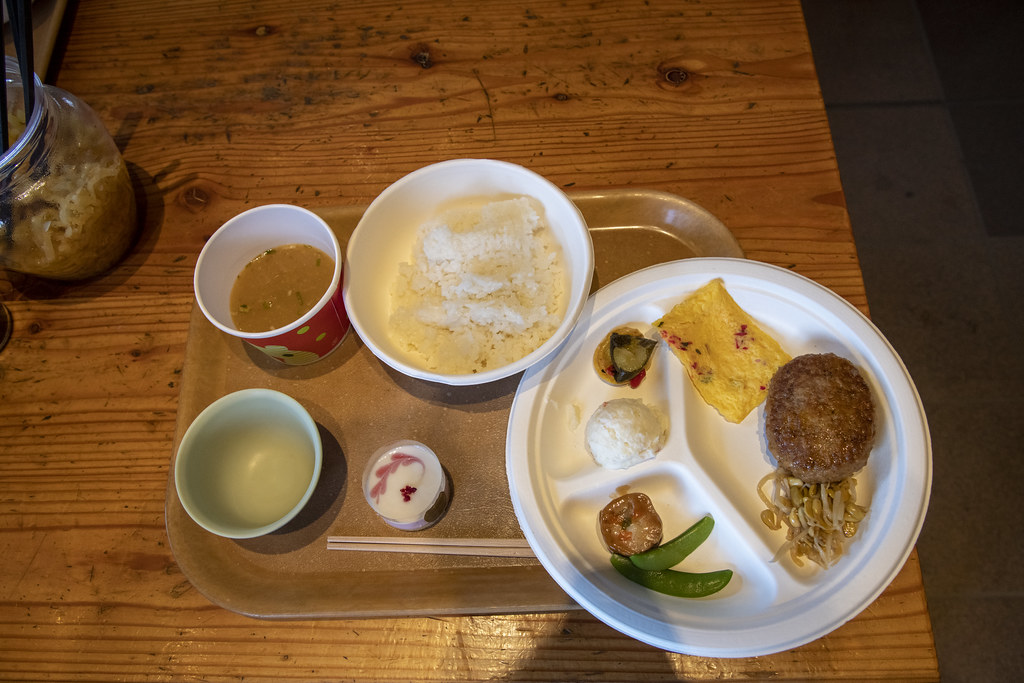

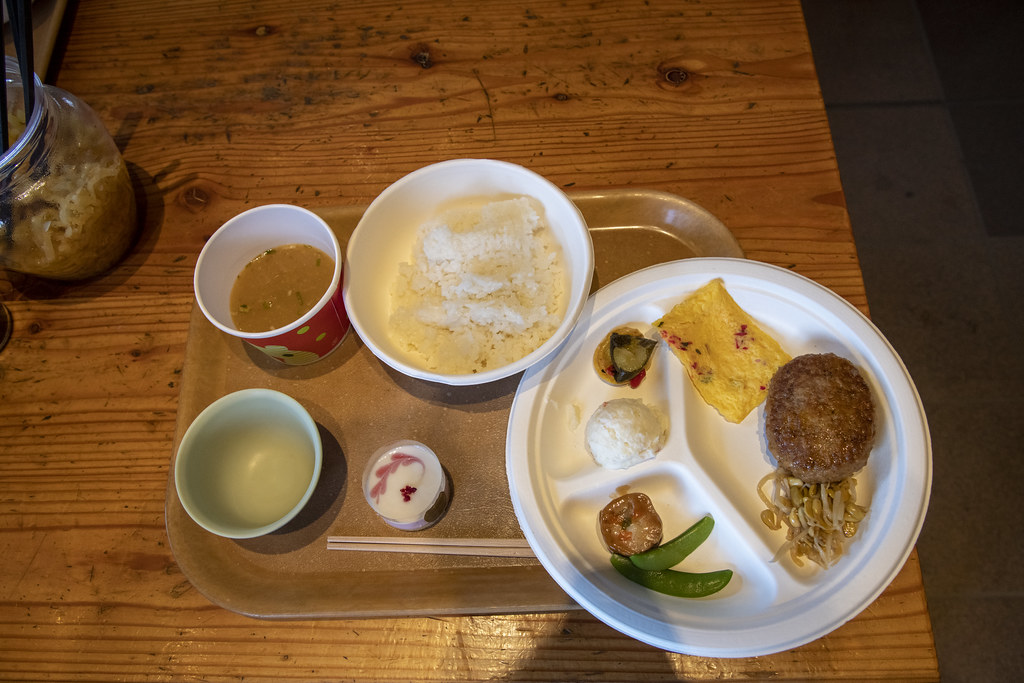

山頂でずいぶん長居したので白山室堂に帰ってくるころには日が傾き始めていました。まずい、これは急いでご飯を食べなくてはいけません。

登山客が並ぶ食堂にスルリと入って夕食をいただきます。山小屋らしいご飯、ハンバーグが付いているのがありがたい。

ご飯はお替りし放題なことと、画面左側にある付け合わせの漬物が食べ放題なので漬物を利用してご飯を3杯くらい食べて今日一日のエネルギーを補給しようとします。

午後5時55分、白山室堂出発。

おなかがはちきれんばかりにご飯を食べた後は、すぐに撮影道具と防寒具を持ち出し再出撃!

日が傾きいい感じの雰囲気が出始めた白山室堂から、御前峰に向かいます。

まさにゴールデンタイムなんだけど、正直もうあと30分くらい早く出るんだった……。

「アレ!!??もう沈むじゃねーか!!!」

そう、油断しきっていました、食事の時間が17時からで急いで食べたものの……。割ともうギリギリな時間帯で登り始めることとなってしまったのです。ですが、ザックにはカメラ二台と三脚と防寒具のみ、全力で御前峰へ向かいます。

でも日が傾いて非常にいい雰囲気になっているんで、どこを見ても撮影できる。どこを見ても美しい、足が止められる……。白山の西、赤兎山方面にかかる雲とかが最高にエモい。もっと早く出発していれば落ち着いて撮影ができたのにと、悔やまれます。

雲の隙間から太陽がきらりと顔を出すと一気に空が色づきます。

「マジかよこんな夕焼け今シーズンナンバーワンじゃねぇか……!!」

白馬岳よりも、赤石岳で見た夕日よりも素晴らしい、感動的な夕焼け。海に沈みゆく太陽の美しさに思わず足が止まります。

午後18時40分、御前峰到着。

感動して足を止めていても仕方がありません、慌てて山頂まで登ると素晴らしい夕日。夕日の時間帯でも最もおいしいと思えるような、沈む前30分の時間帯に山頂につきました。

夕日に彩られる山頂奥社、すでに山頂には数人の登山者が撮影を行っている状況。完全に出遅れましたが、まだ夕日は沈んでいない、急いでカメラと三脚を用意します。

御前峰という山頂碑、その向こうにはちょうど良く登山者が……。

太陽が刻々と海に沈んでいきます。石川の町はもう夜を迎えていることでしょう。

最後の最後キラリと光る太陽、この瞬間がこの日一番の絶景となりました。

最初に山頂に登った時、夕日のタイミングにもう一度上るなんて正気かと思いましたが結果的に2回山頂に登って本当に良かったなと思います。

太陽の最後の輝きで照らされる白山室堂の小屋。

小屋まで覆っていた雲はいつの間にか消え失せ、山麓に広がる雲海と美しい水平線が目の前に広がっているのでした。

即座にD850の色温度を蛍光灯6から7に変えて撮影、すると青かった空の色は紫を帯びた妖艶な色に変化します。夕日のタイミングは色温度を変えるだけで撮影の楽しみが本当に増えるので楽しい。

南の空の雲がピンク色に染まる。

水平線の向こうへと消えた太陽、染まる雲を眺めながらの撤退です。

町の光が見えないものの、白山室堂の小屋の小さな光が漆黒の山中に浮かび上がります。この後、真っ暗な登山道をヘッドライトを利用してくだり、小屋についたころには完全に夜となっているのでした……。

到着後、すぐさまお湯を沸かして体をぬぐい、水を汲み、歯を磨いて寝たのは言うまでもなく。

明日朝のご来光を御前峰で迎えるためには朝の3時前には起床しなくてはなりません。

夏山の撮影は過酷です、こうして今週も寝れない土日をすごすのでした。

コメント

コメント一覧 (2件)

こんにちは。

白山の記事楽しみにしていました。

私は地元が金沢なのでなじみのある山ですし、redsugarさんが登ったほぼ1年前や1か月半ほど前にも登りました。

懐かしく思い、また登りに行きたいな~と改めて思いました。

ニッコウキスゲに夕焼けに・・・素晴らしい景色ですね!

また後編も楽しみにしてます。

ろっぴ様

コメントありがとうございます。

白山が地元の山なんてすばらしいですね!

水平線に海の幸に温泉に火山と素晴らしい要素が詰まり切った上に、別山など山がたくさんある白山周辺って素晴らしいなと思いました。

ぜひまた夜行バスで訪れたいです……!